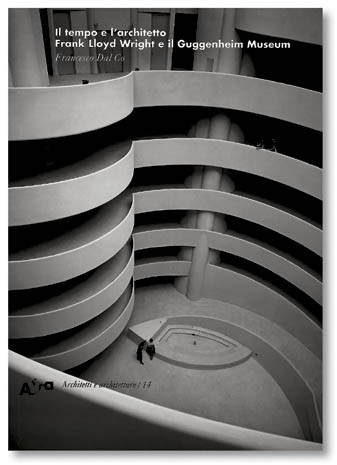

Recensione a Francesco Dal Co, Il tempo e l’architetto. Frank Lloyd Wright e il Guggenheim Museum (Electa, Milano 2004)

Recensione a Francesco Dal Co, Il tempo e l’architetto. Frank Lloyd Wright e il Guggenheim Museum (Electa, Milano 2004)

di Marco Biraghi

L’ultimo libro di Francesco Dal Co analizza il Guggenheim Museum di New York, una delle architetture più celebri, celebrate, criticate e chiacchierate del secolo scorso. Lo fa ricostruendone minuziosamente ma intelligentemente la storia, i presupposti, i rapporti con la committenza, il radicamento nello sviluppo della carriera di Wright, prendendo in considerazione i problemi materiali e costruttivi, non meno di quelli interpersonali e psicologici, i vagheggiamenti, gli amori e le invidie che hanno animato protagonisti e comparse della sua complessa vicenda. Lo fa attraverso una prosa elegante, artatamente involuta ma sempre controllatissima nei suoi sviluppi e soprattutto nei suoi fini: i documenti presi in considerazione (siano essi disegni preparatori, lettere o articoli di giornale) sono sempre fatti intervenire nel discorso con pertinenza e proprietà, mai finalizzati a quella vuota ostensione di sé e a quella feticistica celebrazione cui spesso li sottopone lo storico-archivista dei nostri tempi.

In un unico punto l’autore sembra perdere la perfetta aderenza dimostrata in tutto il resto del libro tra materia trattata e suo inquadramento storico-critico: allorché, occupandosi del rapporto, negato da Wright, tra la sua apparecchiatura a spirale e il Central Park di New York, invita a «riconsiderare criticamente uno dei luoghi comuni più frequentemente utilizzato dalla storiografia per spiegare la peculiarità delle costruzioni wrightiane, spesso interpretate quali conseguenti espressioni del rapporto empatico che l’architetto sarebbe stato in grado di instaurare, organicamente e puntualmente, con i luoghi e gli ambienti naturali destinati ad accoglierle». Criticare l’interpretazione “volgare” dell’organicismo wrightiano gettandole in faccia il supremo distacco assunto dal Guggenheim rispetto al contesto nel quale è inserito significa non soltanto andare alla ricerca di un sin troppo facile applauso, ma anche sottovalutare – e forse addirittura fraintendere – la reale sostanza della concezione della natura per Wright. Con l’edificio del Guggenheim Wright esprime il proprio distacco rispetto alla città, non certo rispetto alla natura. E non perché al contrario nei confronti della natura il suo atteggiamento sia di “organico” confondimento, come sostiene appunto un organicismo “volgare”, bensì per la semplice ragione che nel contesto di New York non vi è alcuna natura che Wright possa “riconoscere” come tale e con cui conseguentemente possa rapportarsi (ed equivarrebbe a sottostimarlo ritenere che per un architetto come lui, avvezzo alle foreste della Pennsylvania o alla wilderness dell’Arizona, il Central Park – puzzle di landscapes artificialmente costruito nel cuore di Manhattan – possa rappresentare davvero un credibile campione di “natura”!).

Per il resto il libro di Dal Co si presenta come un’eccellente e addirittura perfetta ricostruzione storica della vicenda che vede la nascita e la realizzazione di uno dei capolavori assoluti della modernità: dove la nozione di “capolavoro” non è assunta nella sua accezione idealistica, bensì è dimostrata in tutta la sua realtà materiale, passo dopo passo, anno dopo anno, decisione dopo decisione, nella vera e propria lotta corpo a corpo che uomini, materia e tempo intraprendono fra loro per riuscire a realizzare qualcosa – e qualcosa per di più che valga la pena di essere custodita nella memoria di un’epoca e di una civiltà. Una lotta che non ha semplicemente “luogo” nel tempo (i lunghi anni che il progetto del Guggenheim richiede per raggiungere la sua configurazione finale e per tradursi poi in un oggetto materiale, concreto), ma che è assieme contro il tempo e a favore del tempo, nel senso che il tempo costituisce tanto il suo limite quanto la sua possibilità: unica via – pericolosa, malcerta – perché ciò che sempre diviene possa, sia pur provvisoriamente, essere.

Il libro di Dal Co, però, sembra voler essere qualcosa di più o di diverso: non soltanto un buon libro di storia, quanto piuttosto un libro di storia esemplare. Ciò che viene esposto nelle sue pagine ben scritte e appropriatamente illustrate non è cioè soltanto “una” storia ma un modo di fare la storia. Questo intento, ovviamente mai esplicitamente dichiarato dal suo autore, emerge con grande chiarezza dal libro: e – si può ben dire – con piena ragione, dal momento che ogni libro di storia (quantomeno nelle sue aspirazioni) dovrebbe proporsi assieme come indagine particolare, articolata e circostanziata, dell’argomento del quale si occupa, e come modello generale di approccio alle problematiche storiche; affermazione – per quanto “muta” – di un metodo. Il fatto poi che questo metodo venga “additato” da uno dei più importanti storici dell’architettura contemporanea operanti sulla scena mondiale, carica di ulteriori significati il metodo stesso, e impegna chi legge a prenderlo in considerazione con la massima serietà ed attenzione.

Come detto, quella di Dal Co è una filologia intelligente, dove i dati sono chiamati a significare qualcosa, e non soltanto a testimoniare della propria mera esistenza. La scelta stessa del tema, in sé tanto difficile quanto indiscutibilmente “centrale” (almeno per la storiografia del Moderno), mette in evidenza un preciso modo di porsi nei confronti dei fenomeni storici: dove alla puntualità e all’accuratezza del quadro documentario approntato debba rispondere quasi “obbligatoriamente” l’obiettiva importanza della vicenda narrata. Un simile modo di concepire la storia si muove decisamente in controtendenza rispetto alla perdita di rilevanza delle discipline storiche all’interno dei corsi di studi in cui sono sempre state tradizionalmente inserite, e contro la progressiva espulsione della memoria e della coscienza storiche dalle società contemporanee. Tornare a infondere interesse per questioni storiche mediante argomentazioni scientifiche (e non attraverso una superficiale e riduttiva divulgazione, ultima forma di discorso popolare con cui la storia riesca ancora a sopravvivere all’interno della società dello spettacolo e dell’universo mediatizzato) significa possedere la capacità di mostrarle nel loro aspetto vitale – ciò che costituisce già in sé un risultato importante, presupposto essenziale per riuscire, se non a vincere, perlomeno a combattere la crociata a favore del mantenimento in vita del passato.

Con tutto ciò, vi è ancora qualcosa di cui il libro di Dal Co non riesce – o forse rinuncia preventivamente – a dar conto: può una storia così intelligente, elegante e esauriente, aspirare davvero a divenire un modello? Ovvero, detto altrimenti, è davvero auspicabile che lo diventi? Il problema è evidentemente quello dell’orizzonte di senso entro cui si vanno a collocare i singoli fenomeni storici. Di tale orizzonte, osservando in maniera ravvicinata la vicenda del Guggenheim come fa il libro in questione, è estremamente difficile, se non addirittura impossibile, avere qualche nozione. Eppure una storia che voglia rivendicare – e riacquistare – una centralità all’interno di un panorama culturale più vasto, non può in alcun modo abdicare alla facoltà che le è sempre stata propria di abbracciare scenari di ampiezza maggiore, e di conseguenza tracciare quadri di sintesi, oltreché condurre analisi particolareggiate.

Si potrebbe obiettare che è proprio quanto ha fatto lo stesso Dal Co, fra gli altri libri, in Architettura contemporanea (1976), scritto con Manfredo Tafuri, e nei saggi contenuti in Abitare nel moderno e Teorie del moderno (1982). Inoltre, si potrebbe obiettare che la mancanza di un’adeguata risposta all’interrogativo ora posto da parte del libro sul Guggenheim lasci sensatamente supporre che la domanda stessa non sia pertinente, o quantomeno, che non sia pertinente porla a un libro del genere. Nonostante tutte le buone ragioni accordabili a tali obiezioni, comunque, rimane la sottile impressione che l’orizzonte di senso prima evocato qui venga volontariamente – programmaticamente, metodologicamente – lasciato da parte. Da un punto di vista “strutturale”, la scelta del Guggenheim quale suo tema è – verrebbe da dire – “autoportante”, affidata com’è integralmente alla cospicua dote di fama che l’edificio di Wright porta con sé. Se la trattazione affronta infatti con scrupolo tutte le vicende che lo riguardano, non si attarda però in nessun luogo a spiegare per quale motivo il lettore dovrebbe interessarsene; quale sia il suo “valore”; in quale modo inserirlo in una prospettiva storica più generale.

Non è certo l’assenza di un capitoletto sulla “fortuna critica” del Guggenheim, o sulla sua “valutazione storiografica”, che si rimprovera al libro. Piuttosto il fatto di dare per sottinteso qualcosa che oggi non si può più sottintendere, confidando che il lettore già lo sappia, o che lo ricavi da solo: il perché della storia, la ragione storica delle cose – ovvero non soltanto quella che sta “dentro” le cose, ma anche quella che sta dietro, davanti, a lato, al di sopra di esse, e che proprio in quanto tale potrebbe giungere fino a noi, che alle ragioni storiche siamo ormai epocalmente sempre più estranei e distanti.

Quella che il libro di Dal Co delinea, al contrario, è una storia straordinariamente completa, compiuta, ma appunto per questo perfettamente conchiusa in se stessa, e dunque pericolosamente fine a se stessa. Non tuttavia una chiusura – e un’autoreferenzialità – qualsivoglia; piuttosto una chiusura e un’autoreferenzialità di una qualità molto speciale. A ben guardare, in quanto modello di storia, il libro presenta infatti una singolare somiglianza con l’edificio al quale con tanta abilità e precisione è dedicato. Come nel caso dell’edificio di Wright, anche nel caso di quello di Dal Co si tratta indubbiamente di un “pezzo di bravura”; come l’edificio di Wright, inoltre, anche quello di Dal Co si dipana elegantemente come una spirale, per richiudersi infine su se stesso; e sempre in quest’ottica, il dialogo che il museo wrightiano rifiuta di intavolare con la città mediante la scelta della sua forma cieca e centripeta, sembra essere il medesimo che la storia allestita da Dal Co decide di non intrattenere con la realtà che si colloca al di fuori del suo immediato orizzonte. In entrambi i casi, capolavori; ma forse inutili se non si spiega a che cosa possono servire a noi oggi.

Una critica del genere – va chiarito ancora una volta – non avrebbe alcun senso se non partisse dalla massima considerazione per il libro e il suo autore, dal fondamentale apprezzamento per essi. È proprio perché tanto l’uno che l’altro sarebbero in grado – tra i pochissimi oggi – di dare risposte a quelle domande che qui si sono loro rivolte, che si può rammaricarsi del fatto che preferiscano evitare di farlo.

Ma forse il vero rammarico è un altro: che una storia tanto raffinata e brillante possa finire col risultare superflua. Prospettiva inquietante: modello ineguagliabile di storiografia “voluttuaria”. Ma in una società smemorata la storia non dovrebbe essere piuttosto una questione di vita o di morte?

30 agosto 2009