di Marco Biraghi

Kingdom Come (2006) di James G. Ballard ruota intorno al Metro-Centre, un imponente centro commerciale situato nelle vicinanze dell’aeroporto di Heathrow e della M25, l’autostrada che circumnaviga la sterminata area metropolitana di Londra, esplorata come un continente misterioso da Iain Sinclair in London Orbital (2002).

La città-satellite in cui sorge il Metro-Centre, Brooklands, non è nulla più che «un’invenzione dell’industria pubblicitaria», uno di «quei posti […] trasfigurati […] da marchi e loghi che davano un senso alla loro esistenza»; uno di quei posti dove non ci sono «cinema, chiese, né centri di attività amministrative o ricreative», e dove le «decisioni morali più profonde» da prendere riguardano «l’acquisto di un frigorifero o di una lavatrice».

Eppure, la gente che vi abita non se ne va perché – come dichiara il dottor Maxted, lo psichiatra che lavora presso il locale manicomio – «ci piace stare qui. […] Ci piacciono le strade a doppia carreggiata, ci piace l’architettura delle torri di controllo e le amicizie che durano un pomeriggio. Non ci sono autorità civiche a dirci cosa dobbiamo fare. Qui non stiamo a Islington o a South Kensington. Non ci sono municipi né sale convegni. Ci piace una forma di benessere filtrata dalla vendita di automobili ed elettrodomestici. Ci piacciono le strade che portano agli aeroporti, ci piacciono gli uffici delle compagnie aeree e i piazzali per il noleggio dei furgoni. Ci piace decidere le destinazioni delle nostre vacanze in maniera estemporanea. Siamo cittadini di centri commerciali, di Internet e della tv via cavo».

Ma l’anima di Brooklands è il Metro-Centre, una vasta struttura a forma di cupola rivestita di luccicante alluminio: «una città su diversi livelli, con strade sopraelevate raggiunte da scale mobili e ascensori chiusi»; un’«oasi con l’aria condizionata», un piccolo eden con giardini all’inglese e ruscelletti di acqua gassata «che promettevano un’esperienza molto più gratificante della conoscenza di sé o della vita eterna».

Il Metro-Centre è la materializzazione di una cultura commerciale totalizzante, che tende ad assorbire al proprio interno tutte le esigenze – ma anche tutti i livelli di coscienza – di esistenze che proprio nel centro commerciale cercano e trovano gli strumenti e le modalità per una loro perfetta programmazione e gestione. È lo stesso psichiatra, in un’analisi lucidamente delirante, a fornire questa chiave interpretativa: «È il consumismo a darci la misura dei nostri valori. Il consumismo è sincero e ci insegna che ogni merce ha un codice a barre. Il grande sogno dell’Illuminismo, cioè che la ragione e l’egoismo razionale un giorno avrebbero trionfato, ha portato direttamente al consumismo dei nostri giorni».

Il centro commerciale diviene così una sorta di “istituzione totale”, nel senso foucaultiano del termine, espressione di un potere esercitato senza alcuna mediazione: «un nuovo tipo di democrazia», in cui «si vota alla cassa invece che alle urne». In questo senso, più di ogni altro genere di sorveglianza e d’imposizione, il consumismo si rivela «lo strumento migliore mai inventato per controllare le persone. Nuove fantasie, nuovi sogni, nuove antipatie, nuove anime da salvare» – tutto viene veicolato attraverso di esso.

Ma il Metro-Centre aspira a essere anche qualcosa di più: la cattedrale di un consumismo elevato al ruolo di rito collettivo, il luogo in cui si celebra un vero e proprio culto delle merci. L’esperimento sociale e politico avviato all’interno del Metro-Centre cerca di saldare tale “devozione merceologica”, manifestazione di una religione laica del consumo, con forme di aggregazione e partecipazione che prevedono programmaticamente l’uso della violenza. Consumismo e «nuovo totalitarismo» si uniscono così in un «matrimonio da incubo».

Sono gli stessi protagonisti della “repubblica del Metro-Centre” a dare voce alla “teoria” ad essa sottesa: «Il puro materialismo non basta […]. Abbiamo bisogno di qualcosa di più drammatico, vogliamo che le nostre emozioni vengano manipolate, vogliamo essere presi in giro e blanditi. E il consumismo è proprio quello che ci vuole. Ha creato un modello per gli stati fascisti del futuro. Il consumismo genera un bisogno che può essere soddisfatto soltanto dal fascismo, un tipo di follia che è l’unica strada possibile da perseguire».

Quella prefigurata da Ballard non è l’ennesima visione distopica, ovvero la proiezione di un’utopia negativa, catastrofista, sui destini futuri del mondo: piuttosto, con ogni probabilità, l’unica “utopia” oggi ancora realisticamente pensabile e possibile.

Naturalmente si tratta di uno scenario ben poco attraente, ma dotato in compenso di un alto grado di credibilità. L’esperienza concreta delle “istituzioni totali” proliferate un po’ ovunque nel mondo, del resto, non produce effetti poi tanto distanti da quelli prefigurati dal libro di Ballard: la “fidelizzazione” a una catena commerciale o a una marca, ad esempio, dimostra con evidenza la penetrazione nella sfera apparentemente solo “utilitaristica” dello shopping di componenti affettive, istintive, del tutto irrazionali, quando non addirittura apertamente fideistiche.

E se per il momento il nesso “causale” tra consumo e violenza (da leggere in rapporto dialettico con il nesso tra violenza e sacralità) non è ancora venuto alla luce, con tutte le sue implicazioni, è verosimilmente assai più per una questione di tempo, che non perché il suo “riconoscimento” rimanga al di fuori della portata della realtà.

Neanche da un punto di vista architettonico sembrano esservi differenze troppo vistose tra il Metro-Centre di Brooklands e le centinaia e migliaia di centri commerciali che punteggiano le aree metropolitane e i territori extraurbani europei, americani e asiatici. Non a caso, il Metro-Centre – ben oltre la sua funzione prevalente e più immediatamente apparente – svolge, «come tutti i grandi centri commerciali», come sottolinea lo stesso Ballard, la propria missione “sociale” di soffocare l’inquietudine, di produrre un effetto calmante, di neutralizzare la minaccia che esso stesso rappresenta.

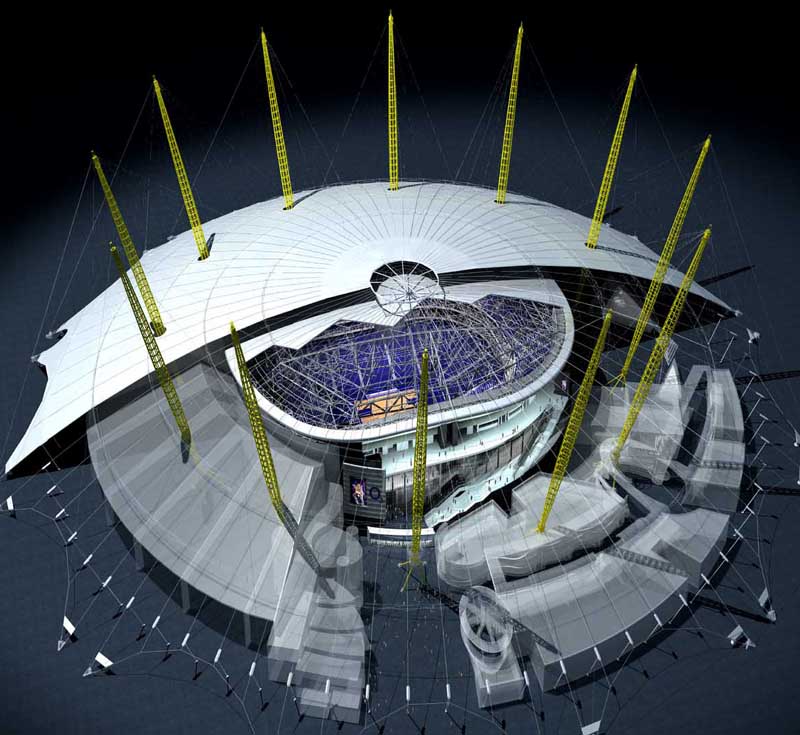

Né deve stupire il fatto che il mega-edificio partorito dalla pur fervida mente di Ballard abbia il suo “modello” reale nel Millenium Dome (1997-99) di Greenwich, nei pressi di Londra, progettato da Richard Rogers: centomila metri quadrati di superficie, rivestita da una cupola in fibra di vetro e teflon, con un’altezza massima di 50 metri e una circonferenza di circa un chilometro (“the World’s biggest dome”). E poco importa che in quest’ultimo caso si tratti di uno spazio espositivo pensato per il “Millennium Experience”, una serie di manifestazioni organizzate per celebrare l’anno 2000, acquisito in seguito da una società telefonica. Il denominatore comune, oltre all’aspetto formale, è la completa adesione a un “programma” integralmente dettato dalla realtà.

4 febbraio 2011