di Marco Biraghi

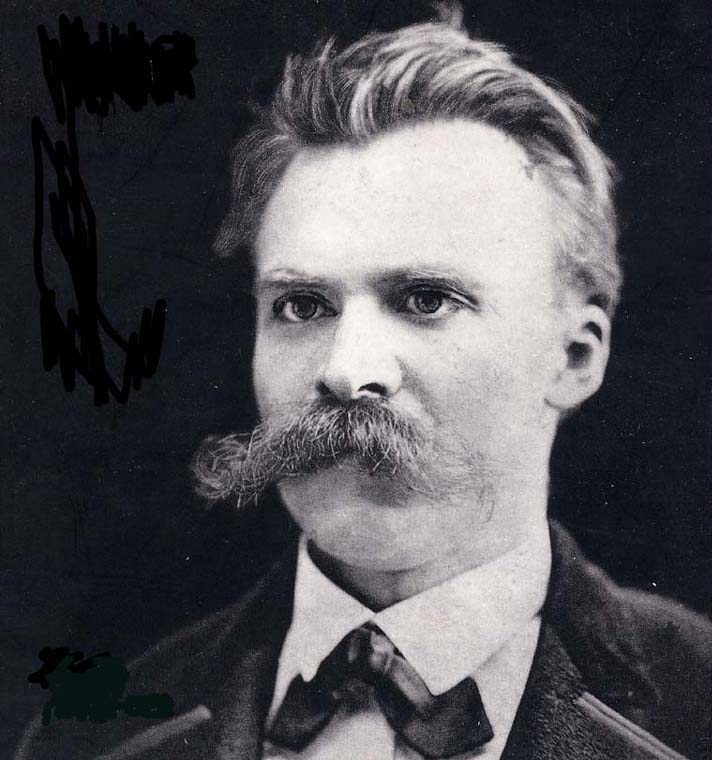

Nella seconda delle sue Considerazioni inattuali, Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874) Friedrich Nietzsche mette in guardia dai pericoli degli “eccessi” di storia. L’intero XIX secolo, secondo Nietzsche, è «malato di storia», e gli uomini della sua epoca soffrono «di una febbre storica divorante».

L’analisi di Nietzsche si basa sull’esperienza da lui maturata a partire dal 1869 presso l’Università di Basilea, come titolare della cattedra di lingua e letteratura greca, a contatto con un ambiente accademico immerso in un profondo «sonno grammaticale», come scrive in una lettera al suo maestro Friedrich Wilhelm Ritschl.

La critica mossa alla «brulicante genia di filologi dei giorni nostri», cui pure egli stesso – almeno nominalmente – appartiene, in quanto insegnante di filologia classica, è di essere incapace di cogliere «quella esaltante visione complessiva dell’antichità», ponendosi «troppo vicino al quadro e indagan[d]o su una macchiolina d’olio, invece di ammirare i tratti grandiosi e audaci dell’intero dipinto e, cosa ancora più importante, di goderne» (F. Nietzsche, lettera del 6 aprile 1867 a Carl von Gersdorff, in Id., Epistolario, 1850-1869, Adelphi, Milano 1976, vol. I,, p. 515).

È soprattutto quest’ultimo aspetto a stare particolarmente a cuore al giovane Nietzsche: al contrario delle «”talpe” filologiche», «con le cavità mascellari rigonfie e lo sguardo cieco, contente di essersi accaparrate un verme», per lui l’attività filologica è inestricabilmente connessa a quella filosofica, e in quanto tale non può rimanere «indifferente verso i veri, urgenti problemi della vita».

Il durissimo attacco alla Nascita della tragedia sferrato nel 1872 da Ulrich von Wilamowitz (cui si aggiungeranno le severe parole di Hermann Usener, pur molto stimato da Nietzsche, sempre a proposito della Nascita della tragedia: «Si tratta di assurdità belle e buone, che non servono a nulla: uno che ha scritto roba del genere è morto per la scienza»), contribuiranno ad allontanare Nietzsche dall’Università di Basilea (che lascia definitivamente nel 1878, all’età di trentaquattro anni) e dalla filologia. Un allontanamento non certo privo di sofferenze, se ancora nella lettera a Jakob Burckhardt del 6 gennaio 1889, pochi giorni prima del “crollo” di Torino, Nietzsche scrive: «in fin dei conti sarei stato molto più volentieri professore a Basilea piuttosto che Dio; ma non ho osato spingere il mio egoismo privato al punto di tralasciare per colpa sua la creazione del mondo».

Per ragioni facilmente intuibili, l’analisi nietzschiana relativa alla “malattia della storia” cui a suo avviso soggiacerebbe il XIX secolo non è condivisa dalla maggior parte dei suoi contemporanei, e anzi probabilmente da essi il “problema” non è neppure percepito come tale. La storia, nel corso dell’Ottocento, è assunta piuttosto come scienza, e come le altre scienze utilizzata per una costruzione (o una ricostruzione) “coerente” del mondo, per una sua rappresentazione fiduciosamente ottimistica, anti-tragica per eccellenza: apollineo contra dionisiaco.

D’altronde, la critica di Nietzsche alla “civiltà moderna” si fonda sulla convinzione che questa pensi e viva “per immagini”, operando dunque continue semplificazioni, astrazioni (cfr. F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, in Id., La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e Scritti 1870-1873, Adelphi, Milano 1991) che la riduce – come scrive Giuliano Baioni – a «un sistema di riproduzione delle forme che obbedisce unicamente alla necessità della loro fruizione da parte di una massa passiva di consumatori». È così prefigurata la critica alla cultura di massa che vedrà il suo pieno compimento nel Novecento.

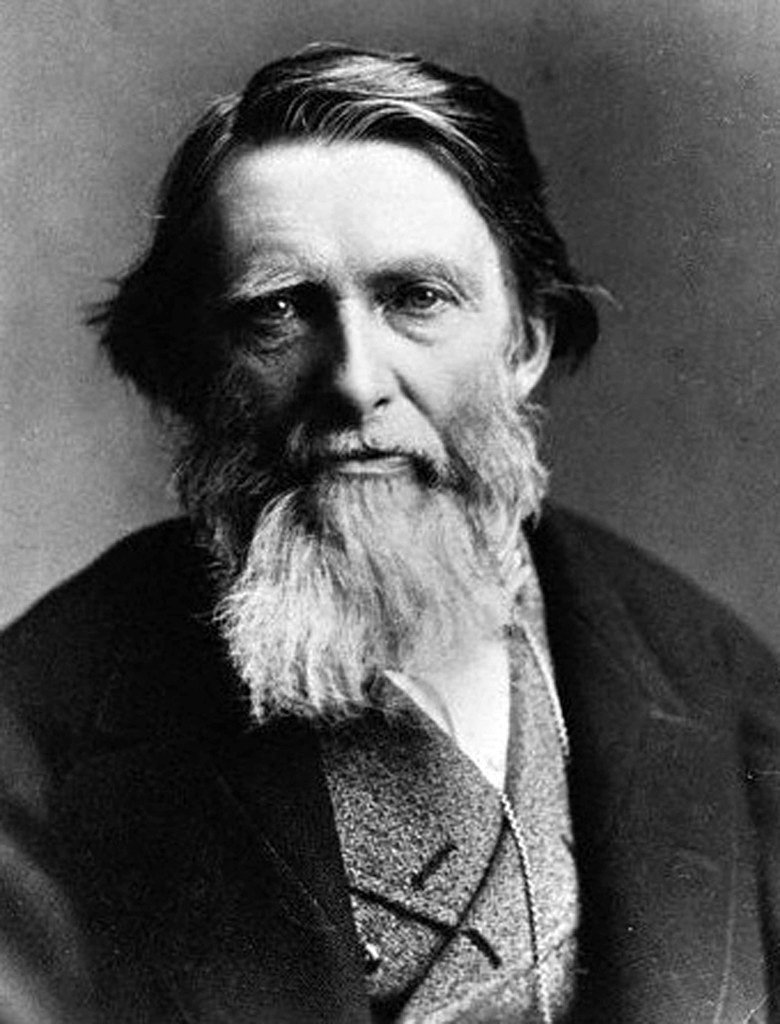

Oggi il rischio che corriamo noi abitanti del XXI secolo – e che corrono in particolar modo le società occidentali – solo apparentemente è di segno opposto rispetto alla “diagnosi” nietzschiana, ed è in realtà la diretta conseguenza dell’evolversi dei sintomi da lui già percepiti: il rischio di una progressiva perdita di memoria storica. È pressoché inevitabile, del resto, che in una civiltà sempre più dominata dall’istantaneità, dall’immediatezza, dalla “presentificazione” di tutti i fenomeni, un'”informazione” superficiale e diffusa finisca per sostituire una comprensione puntuale e approfondita – la comprensione “prospettica” della lettura storica. Anche questo rischio in realtà non è nuovo, se è vero che già William Morris ad esempio manifestava la sua preoccupazione per la quantità di informazioni a disposizione degli uomini del XIX secolo, e avanzava dei dubbi sulla loro capacità di elaborarle.

Accanto a questo rischio, tuttavia, ve n’è un secondo, più limitato nei suoi effetti ma di certo non meno insidioso: il rischio di una progressiva chiusura degli studi storici entro i confini di uno specialismo sempre più spinto. Non si tratta, anche in questo caso, di un rischio inedito: e non è soltanto Nietzsche, come già visto, ad avvertire tutti i pericoli insiti in un’attività filologica concentrata esclusivamente su se stessa, sul proprio “particolare”, e dunque separata da una comprensione più generale dei fenomeni – di una filologia insomma non illuminata da una filosofia («ogni attività filologica dev’essere racchiusa e circondata da una concezione filosofica del mondo», scrive Nietzsche a conclusione della prolusione da lui pronunciata in occasione del conferimento della cattedra a Basilea); il lamento contro gli eccessi della specializzazione in diversi campi del sapere non è affatto infrequente nell’Ottocento. È presente, tra gli altri, in John Ruskin, maestro di Morris.

[continua…]

25 marzo 2011