di Gabriella Lo Ricco–

–

–

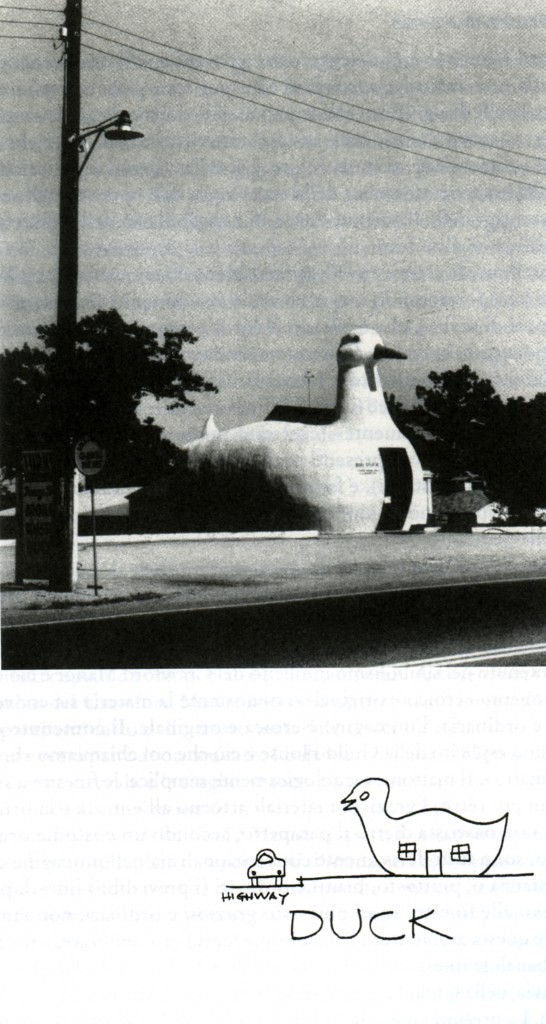

Con la pubblicazione nel 1972 di Learning from Las Vegas di Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour, la facciata acquisisce all’interno del progetto d’architettura una inedita centralità. Non più intesa come elemento finalizzato esclusivamente a proteggere dalle intemperie e a lasciare trasparire anche concettualmente l’interno degli edifici, essa diventa un elemento dotato di un proprio significato e quindi soggetta a una attenta progettazione. Tale significato è chiaramente connesso con il contesto produttivo, culturale e artistico da cui è generato e a cui esso è rivolto: nel caso di Las Vegas ciò che legittima quella pratica progettuale che dà forma al decorated shed e all’edificio duck sono i meccanismi dell’audience, le tecniche comunicative della Pop Art, i linguaggi massmediatici e quelle modalità di percezione della città che includono il movimento.

Dopo le esperienze compiute dalla cultura post-modern, è solo nella nostra contemporaneità che la facciata diventa oggetto di inedite e interessanti sperimentazioni risultato di più approfondite riflessioni su ciò che Learning from Las Vegas sottende. Una volta compresa la natura delle diverse forze a cui l’architettura va soggetta nel momento in cui viene considerata esclusivamente come un manufatto fisico, alcuni architetti tentano oggi infatti di conciliare tale visione con la necessità di pensare l’architettura anche come un prodotto culturale. Le risposte architettoniche assumono chiaramente svariati significati in relazione alle diverse dimensioni della contemporaneità con cui i loro autori scelgono di dialogare.

–

Per Renzo Piano l’ideazione della facciata coincide con un’opera di carpenteria che, in quanto tale, deve essere perfezionata nel tempo grazie a una paziente sperimentazione volta a migliorarne il sistema costruttivo, l’ingegnerizzazione, l’estetica e le prestazioni funzionali ed energetiche. Il progetto dell’involucro degli edifici progettati in collaborazione con Christoph Kohlbecker a Berlino nell’ambito della ricostruzione della Potsdamer Platz (1992-2000) è, in questa prospettiva, molto significativo. Esso costituisce infatti l’evoluzione di una ricerca sulle possibili applicazioni del cotto come materiale di tamponamento di facciate ventilate. Una ricerca che Piano ha intrapreso nel 1985 a Genova in occasione della progettazione degli edifici per l’esposizione internazionale “Colombiadi”, che ha proseguito nel corso degli anni Ottanta a Parigi, in occasione del progetto di ampliamento dell’Istituto per la ricerca e il Coordinamento sull’Acustica e la Musica, e che è volta a studiare delle tecniche di montaggio a secco a partire da un materiale tradizionalmente impiegato tramite operazioni “umide”.

Tale sperimentazione permette a Piano di servirsi di un materiale che appartiene alla tradizione e allo stesso tempo di spostarne il significato: la diversità delle tecniche costruttive contemporanee permette di ottenere degli inediti risultati estetici e funzionali. A Berlino, l’invenzione di nuove tecniche di estrusione e di stampaggio ha permesso infatti di realizzare degli elementi in terracotta caratterizzati da spessori minimi e da variazioni di forma di cui Piano si è servito per articolare gli strati funzionali degli involucri degli edifici. È tramite una variata scansione degli elementi in terracotta, a volte visibili nella loro forma a listelli o a tavelle, a volte posti dietro un ulteriore involucro in vetro per ottenere maggiori prestazioni energetiche della facciata, che Piano ottiene quella dimensione unitaria e insieme diversificata che caratterizza l’intervento in Potsdamer Platz.

Se alla luce dei precedenti progetti a Genova e a Parigi il contesto di inserimento dell’opera progettata non può motivare l’utilizzo del cotto nelle facciate, è innegabile che la soluzione inventata da Piano si addica perfettamente al contesto culturale, economico e produttivo in cui si è sviluppato il progetto per Potsdamer Platz, lavorando proprio su quella linea di confine su cui si attestano le diverse dimensioni che hanno caratterizzato questo intervento.

L’utilizzo di un materiale tradizionale come il cotto si addice alle esigenze del Senato tedesco volto a fornire una serie di indicazioni formali che si richiamano alla città pre-moderna; l’elevato grado di ingegnerizzazione del sistema inventato è consono alle esigenze dei gruppi industriali che, dopo le numerose polemiche che hanno interessato il progetto, hanno cercato di compensare la perdita d’immagine subìta attraverso quella innovativa programmazione logistica del cantiere che il regista Hubertus Siegert è riuscito a immortalare con Berlin Babylon (2001); il montaggio a secco degli elementi preassemblati della facciata ha permesso di ridurre le tempistiche di realizzazione dell’intervento: il promotore, la Daimler-Benz, imponeva di costruire un’area di 600.000 metri quadrati, l’equivalente come affermato da Piano «di una piccola città», nell’arco di cinque anni.

Per gli architetti Jacques Herzog e Pierre de Meuron «le superfici di un edificio dovrebbero essere sempre legate a ciò che accade al suo interno. Come poi si materializza questo legame è affare dell’architetto».

A differenza dei progetti di Piano, le facciate che caratterizzano le opere degli architetti svizzeri coincidono spesso con delle superfici che occultano gli elementi strutturali e che pervengono a una definizione estetica tramite dei procedimenti mutuati dall’ambito artistico. In effetti la collaborazione con gli artisti rappresenta per Herzog & de Meuron un importante momento conoscitivo: «possiamo imparare molto dagli artisti, perché essi sono abituati più degli architetti ad affrontare questioni di percezione del “mondo reale”».

L’edificio a Mulhouse che ospita la fabbrica e il magazzino della Ricola (1992-1993) è caratterizzato da una facciata composta da pannelli in policarbonato su cui, tramite un procedimento di stampa serigrafica, gli architetti riproducono l’immagine ripetuta di un’achillea di Karl Blossfeldt (1865-1932). La riproposizione di un’opera del fotografo tedesco non è casuale: le immagini delle piante di Blossfeldt non alludono al mondo botanico da cui sono tratte, ma alla metamorfosi della pianta in forma artistica, in ornamento. Soggetto a una rielaborazione artistica e ornamentale, il materiale che caratterizza i lucernari, le tettoie, le pensiline dei numerosi capannoni adiacenti quello della Ricola, ossia il policarbonato, subisce uno spostamento di senso per costruire l’immagine rappresentativa dell’azienda.

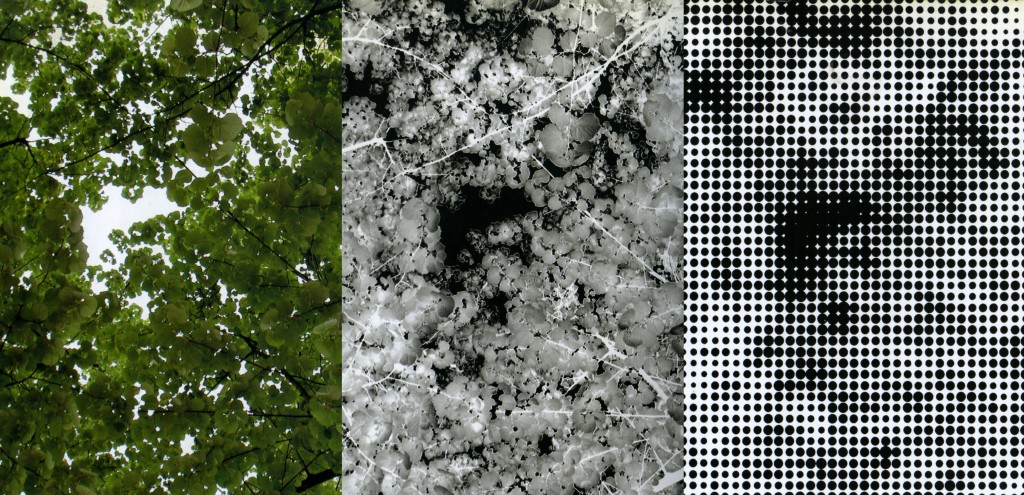

Il medesimo procedimento caratterizza il progetto della Biblioteca della Fachhochschule a Eberswalde (1994-1999), la cui facciata è composta dalla successione in orizzontale di pannelli in cemento e in vetro su cui sono serigrafate delle immagini di Thomas Ruff. Tratte da un diario composto dall’artista sin dal 1981, le immagini impresse sulla superficie che cela la biblioteca di Eberswalde riproducono una visione del mondo che abbraccia la storia, la cultura, la politica e la scienza.

Ma è nel progetto dell’involucro del Nuovo Museo de Young di San Francisco (2000-2005) che gli architetti svizzeri giungono a una soluzione progettuale in cui le relazioni tra contesto d’intervento, programma dell’edificio e relativo involucro risultano molto più complesse. La localizzazione del museo all’interno del Golden Gate Park e la tipologia delle opere d’arte che caratterizzano la collezione de Young, sono assunte dagli architetti svizzeri come i principali punti di partenza per la progettazione.

Non si tratta solo di trarre vantaggio dal posizionamento del museo all’interno di un luogo privilegiato – perché immerso nella natura e a ridosso del centro di San Francisco. Gli architetti piuttosto individuano delle risonanze tra il mondo naturale circostante e gli oggetti artistici della collezione de Young, costituiti in ampia misura da opere provenienti dall’Africa, dall’Oceania e dall’America: «gli oggetti esposti appartengono alla natura. Noi abbiamo voluto mettere in primo piano, enfatizzare, questa caratteristica» ha affermato Jacques Herzog.

Il progetto architettonico mette in forma tale obiettivo. L’edificio è sostanzialmente costituito da delle gallerie espositive alte tre livelli che, caratterizzate da delle planimetrie dalla geometria variabile – dal parallelogramma al triangolo – si compenetrano tra di loro in modo tale da dar luogo a degli spazi interstiziali da cui penetra la luce e dove si aprono giardini e terrazze. Fa da contrappunto all’orizzontalità dell’edificio una torre panoramica, alta circa 44 metri. Tale conformazione permette di intrecciare intimamente arte, natura e città: le terrazze, i giardini dei cortili interni e le ampie vetrate del museo portano il paesaggio del Golden Gate Park all’interno dell’edificio, mentre a una scala più ampia la torre entra in dialogo con il vicino centro di San Francisco.

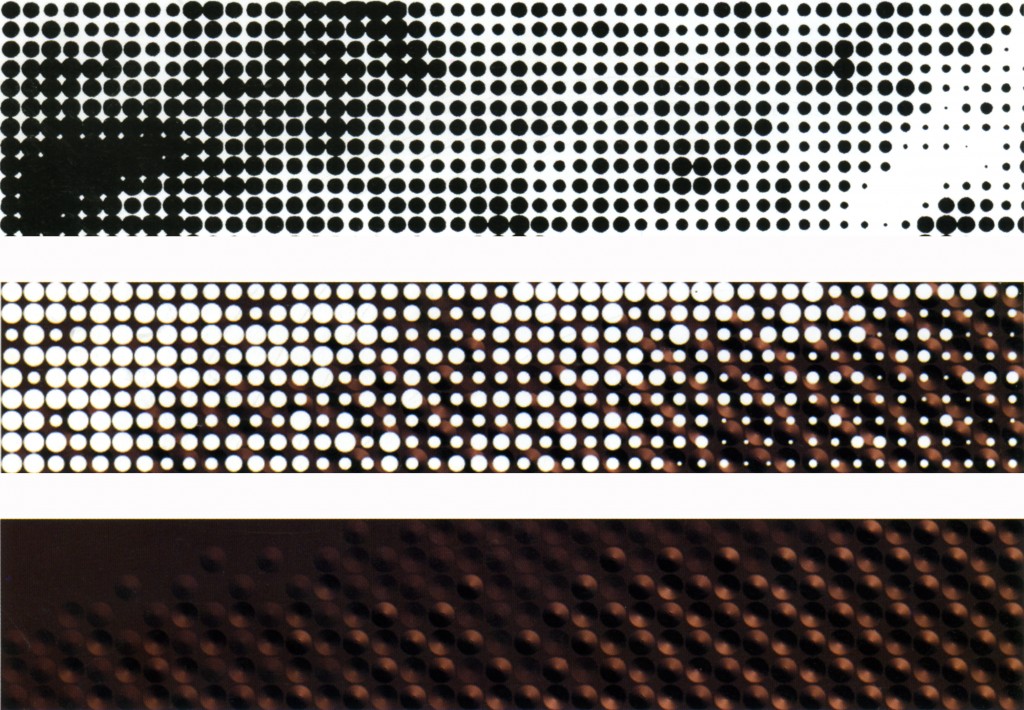

In tale delicato equilibrio un ruolo fondamentale è svolto dalla “pelle” dell’edificio costituita da lastre di rame stampate e perforate in base ai disegni elaborati dallo studio Herzog & de Meuron tramite la rielaborazione digitale delle foto della vegetazione del Golden Gate Park. Tale operazione ha permesso agli architetti svizzeri di realizzare una superficie di rivestimento che sebbene caratterizzata da un unico materiale assume un aspetto complesso e vario entrando in tal modo in risonanza con il paesaggio naturale circostante: lo stampaggio concavo e convesso, le diverse perforazioni e texture delle lastre ricreano infatti, in modo astratto, i diversi effetti creati dal passaggio della luce attraverso le foglie degli alberi.

Tale attitudine dello studio Herzog & de Meuron cela una precisa aspirazione degli architetti svizzeri: affiancare alla “normalità” della forma esterna dell’edificio l’innovazione della sua superficie. Non a caso il nuovo museo de Young rifugge da grandi gesti espressivi e, in tal modo, non si presta a un “consumo” visivo dettato da una visione distratta. L’innovazione di questa architettura è piuttosto rinvenibile attraverso una fruizione progressiva dell’edificio e – in consonanza con una società basata sulla comunicazione – si condensa in buona parte nel complesso e ambizioso involucro in rame che caratterizza il museo: «ci piacerebbe fare […] un’architettura che sembri familiare, che non ti obblighi a guardarla, che risulti abbastanza normale; però allo stesso tempo che abbia anche un’altra dimensione, la dimensione del nuovo, di qualcosa d’inaspettato, che susciti dei quesiti e contenga anche qualcosa di inquietante».

Jean Nouvel affida agli involucri delle sue architetture il ruolo di stimolare negli utenti delle illusioni e delle sensazioni in relazione a una percezione dello spazio della città che include nozioni di spostamento, velocità e memoria legate a un percorso. Per Jean Nouvel il programma funzionale dell’edificio e le caratteristiche architettoniche del contesto in cui esso si inserisce, sono fattori secondari per la progettazione: mutuando dal cinema la nozione di sequenza, la progettazione di nuovi spazi architettonici deve tenere conto in primo luogo di quelle informazioni sensoriali e virtuali che l’utente potrà esperire nel momento in cui entrerà in relazione con esso, anche e soprattutto attraverso quella visione distratta della città che caratterizza la contemporaneità.

La facciata della Fondazione Cartier a Parigi (1991-1995), nel suo estendersi oltre la dimensione dell’edificio retrostante e con i diversi gradi di trasparenza dei vetri che la compongono, è pensata per creare attraverso un gioco di riflessi un effetto di straniamento in chi la osserva: nel guardare una facciata riflettente la cui struttura eccede l’edificio non è possibile capire se l’immagine che si vede sulle strutture perimetrali sia reale (perché la struttura è priva di tamponamento) o un’illusione (perché il vetro riflette l’immagine).

Il tema dell’illusione e la volontà di Nouvel di innescare tramite la visione delle sue architetture degli spazi anche mentali, virtuali, sono i presupposti che sottendono anche la progettazione del rivestimento della Torre Agbar (1999-2005) a Barcellona. «Questa non è una torre – afferma Jean Nouvel – o un grattacielo nel senso americano del termine: questa è un’emergenza unica al centro di una città piuttosto omogenea, una massa fluida […], un geyser a pressione permanente e dosata». Per raggiungere tale obiettivo, il rivestimento della torre Agbar è composto dalla sovrapposizione di più “membrane”: alla struttura portante e perimetrale della torre sono addossate progressivamente una superficie in alluminio lucido dotata di diverse colorazioni, dal blu, al verde al grigio, e una struttura in alluminio che regge la superficie più esterna costituita da 59.619 lastre di vetro chiaro.

Sia che la si osservi da vicino, sia che la si intraveda dai numerosi e diversi punti di vista della città, la realtà “strutturale”, concreta, “reale”, della torre Agbar – ossia una parete portante in cemento armato dalla pianta circolare con sovrapposta una cupola in vetro – non è mai percepibile: la facciata della costruzione permette quello spostamento di «percezione del sensibile dal materiale all’immateriale» che per Nouvel rappresenta l’unico spazio libero d’azione concesso all’architetto nella contemporaneità.

Milano, 19 ottobre 2011

[Il presente testo è frutto di una ricerca parzialmente pubblicata, sotto forma di articoli, all’interno della rivista «Elementi», Action Group editore, Milano]