di Rossella Ferorelli

In questi “siti” (in realtà qual è il contrario di sito? Sono come buchi scavati attraverso l’idea di città) l’arte pubblica emerge come il mostro di Loch Ness, figurativa e astratta in parti uguali, di solito autopulente.

(Rem Koolhaas, La Città Generica[1])

Il caso della riqualificazione di plaza Domingo Gascón a Teruel (Spagna) è da considerarsi emblematico di un fenomeno di convergenza che oggi si può riscontrare tra l’oggetto architettonico comunemente inteso quale “edificio” e lo spazio urbano lasciato aperto a costituire “spazio pubblico”.

Il progetto della riqualificazione è ad opera di Mi5 Arquitectos in collaborazione con PKMN Architectures ed è stato realizzato nel 2012. L’intervento, sito nella piazza collocata ai margini del centro storico della cittadina aragonese, costituisce un volume interrato, adibito a centro polifunzionale artistico-ricreativo, e allo stesso tempo lavora sul piano zero attraverso una serie di operazioni telluriche che rivoluzionano completamente la percezione della piazza, anche nonostante una preesistenza storica.

Prima della realizzazione del progetto, infatti, plaza Domingo Gascón ospitava un edificio monopiano adibito a mercato rionale, e dunque non si è mai trattato – quantomeno nella storia recente – di uno spazio completamente libero. L’azione sul piano della piazza arriva quindi a sostituire un volume già presente nell’immaginario cittadino, e tuttavia il senso compositivo dei nuovi volumi progettati è tutt’altro da quello classico dell’oggetto “appoggiato” sul “vassoio” dello spazio urbano. Al contrario, come suggerisce anche il provocatorio nome, Teruel-zilla è un Godzilla architettonico che, dal sotterraneo, preme sul piano della piazza fino a frantumarla, ad aprire in essa delle brecce che diventano prese d’aria e di luce per gli spazi interrati e, allo stesso tempo, scompongono e diversificano lo spazio pubblico in superficie.

La novità di questo progetto può essere in un certo senso testimoniata dalla molteplicità delle osservazioni a cui esso ci spinge.

In primo luogo, si tratta di osservazioni di tipo tassonomico. Come si è anticipato in apertura, un oggetto di questo genere è infatti difficile da analizzare secondo le categorie classicamente riservate agli “edifici[2]”, non possedendo né le componenti tipo-morfologiche atte a definire le costruzioni fuori terra (tra cui si include la presenza di superfici esterne rappresentabili attraverso la proiezione ortogonale del prospetto[3]), né quelle che identificano propriamente le costruzioni ipogee[4].

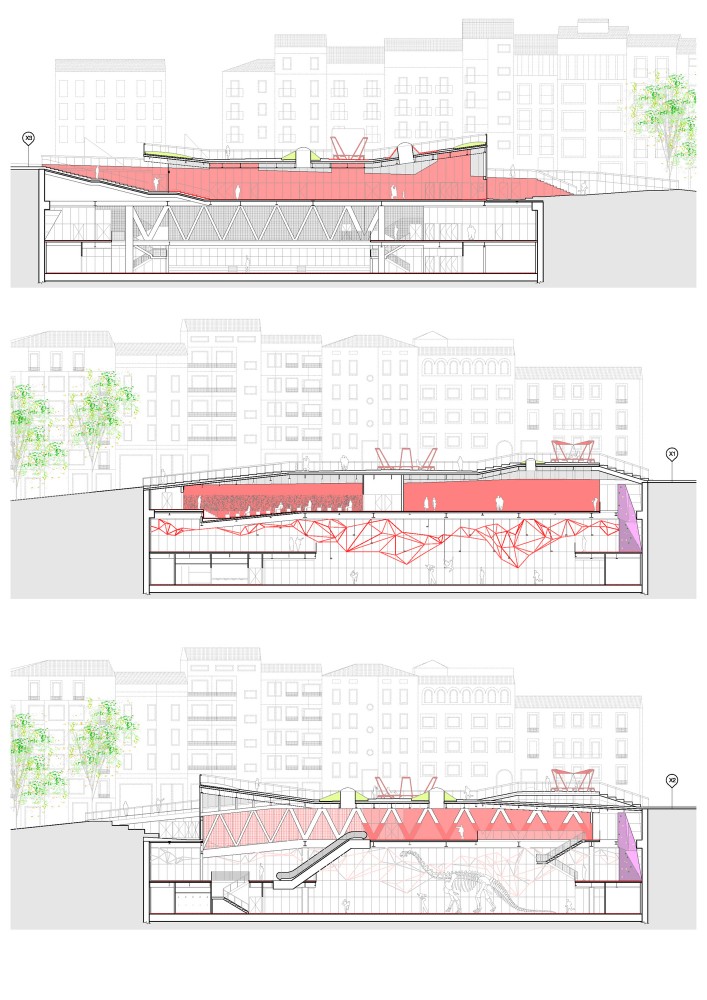

Le difficoltà tassonomiche si traducono quindi in problematiche di natura formale, sicché si deve osservare come quello di Teruel-zilla sia un progetto che si lascia intendere soprattutto attraverso delle operazioni di sezione e di scomposizione. Se infatti sono le sezioni longitudinali il mezzo più idoneo a comprendere l’azione di violenza tellurica operata sul piano di calpestio urbano, ciò è perché il pregio compositivo dell’oggetto risiede proprio nella sua ambiguità in sezione: in essa, ciò che è copertura per un ampio e articolato spazio museale e sportivo è, allo stesso modo, calpestio di una piazza contemporanea e, per la sua qualità plastica, persino scultura urbana.

E tuttavia proprio tale qualità aggiunge mezzi all’interpretazione del progetto che, guardato nelle sue ombre e fessure in pianta (o piuttosto in ciò che è propriamente pianta per lo spazio aperto e piano delle coperture per quello chiuso), rivela l’ispirazione riveniente dalla vivace orografia del luogo, caratterizzato da un centro storico evidentemente delimitato da un antico corso d’acqua la cui traccia è un dislivello separato dalla piazza solo da una sottile cortina di edifici.

Ma, ancora, la necessità di comunicare la complessità del programma spinge gli autori a ricorrere, come si diceva, a rappresentazioni eterodosse e multistrato, quali gli ideogrammi d’uso in sezione trasversale e l’esploso assonometrico dei diversi livelli. Attraverso questi disegni, Teruel-zilla sembra assumere più propriamente la consistenza formale di un edificio, ma sarebbe un errore considerare che tale effetto sia generato dal fatto che le tante funzioni attribuite allo spazio sotterraneo si svolgano, appunto, in uno spazio interno che, come tale, è dotato di volume.

Per chi scrive, questa “consistenza” trascende il carattere formale, portandoci a osservare che l’ambiguità della natura dell’oggetto risiede tanto nelle sue antinomie formali già illustrate – piazza/edificio, aperto/chiuso, tetto/pavimento, sopra/sotto, dentro/fuori – quanto proprio nella ricchezza e determinazione del programma, che è di gran lunga più proprio di un edificio classico, dotato di spazi espositivi, ricreativi e sportivi, che non di uno spazio pubblico propriamente detto, ammesso che la peculiarità di uno spazio pubblico occidentale sia quella di essere aperto e fondamentalmente vuoto[5].

Risulta dunque chiaro che l’esistenza di un programma tanto complesso per la piccola plaza Gascón costituisca proprio la sua prerogativa rivoluzionaria. Essa infatti ibrida il progetto dello spazio pubblico con dispositivi formali atti a dare alloggio a una serie di prestazioni funzionali che rispondono alle regole del mercato – quello della cultura e del leisure. In tal senso, la sua vocazione assume un’inclinazione che è possibile definire per molti versi privata. E tale aspetto apre dunque all’interrogativo fondamentale: è proprio dello spazio pubblico urbano, oggi, il fatto di contenere programmi generati (più o meno strettamente) da interventi formali di carattere “funzionalista”?

O la publicness della città contemporanea si misura nella libertà che essa lascia ai suoi utenti di utilizzarla nei modi più possibilmente vari? Si tratta, in altre parole, di propendere per due alternative che, nei loro estremi, sono ugualmente paradossali: da una parte, vi sarebbe un tentativo di controllo totale dell’uso dello spazio pubblico attraverso il disegno e il progetto, e dunque la cristallizzazione sia nel tempo sia nello spazio delle mutevolissime pratiche sociali d’uso della città; dall’altra, ci si troverebbe di fronte a una resa incondizionata alla “Genericità” koolhaasiana, ovvero l’accettazione delle condizioni per cui «[l]a convergenza è possibile solo a patto di spogliarsi dell’identità» poiché «[l]a Città Generica è l’apoteosi del concetto della pluralità di scelta: segni in tutte le caselle, un’antologia di tutte le possibilità. […] In questa apoteosi della pluralità di scelta non sarà mai più possibile ricostruire causa ed effetto»[6].

È evidente che Mi5 e PKMN assumono una precisa posizione nella direzione della necessità del disegno e del programma, dichiarando anzi con grande potenza la liceità dell’operazione di identificazione delle due cose. Ciò, tuttavia, purché si tratti di un esperimento da più punti di vista interlocutorio com’è quello di Teruel-zilla, capace – come si è tentato di mostrare – di ergersi a manifesto tanto di questioni tipologiche quanto, è ormai lecito affermare, di certi orizzonti teorici.

Per mettere in ulteriore evidenza alcuni degli aspetti delineati, può a questo punto essere utile operare un confronto critico tra Teruel-zilla e un altro progetto di riqualificazione che, tanto per similitudine quanto soprattutto per differenza, può aiutare a irrobustire alcune osservazioni in merito al rapporto tra la natura formale di questi oggetti e la loro funzione di catalizzatori pubblici urbani.

Si tratta del progetto di riqualificazione di via Tirreno a Potenza, progettato nel 2000 dallo studio Archea e realizzato nel 2010.

La superficie sulla quale il progetto interviene è un’area residuale che, similmente al caso di Teruel, si colloca tra due cortine di edifici. Si tratta tuttavia di un quartiere popolare periferico (il “Cocuzzo”) caratterizzato da un’edilizia di assai più forte impatto volumetrico rispetto alle dimensioni contenute della cittadina aragonese, tanto che i progettisti descrivono il contesto come caratterizzato dallo «scontro tra l’ambito artificiale, il “canyon di cemento”, rappresentato dai prospetti degli edifici contrapposti, e l’ambito naturale dove lo spazio tra le due pareti finestrate è interpretato come un “orrido”, un vero e proprio fondovalle»[7] (Fig. 11). Dalla descrizione si evince altresì che anche in questo caso si tratta di un contesto caratterizzato da un’orografia fortemente corrugata, dalla quale gli autori non nascondono di aver preso ispirazione formale diretta nella creazione di «blocchi» e «massivi sfaccettati» atti a popolare il prato che segue il pendio naturale della zona[8] (Fig. 12).

Grazie ai salti di quota che il pendio genera, lo spazio, oltre a costituire un parco pubblico, possiede una parte interrata che funge da parcheggio e ospita alcuni locali.

Grazie ai salti di quota che il pendio genera, lo spazio, oltre a costituire un parco pubblico, possiede una parte interrata che funge da parcheggio e ospita alcuni locali.

È interessante osservare come la comunicazione del progetto da parte dello studio sia stata volta a farlo rientrare nella fortunata categoria di “architettura a volume zero”[9], ovvero all’interno di una interessante discussione sull’evoluzione tipologico-formale dell’architettura contemporanea rivolta soprattutto al trattamento degli spazi pubblici. Questa discussione porta alla luce una crescente tendenza a popolare lo spazio pubblico di veri e propri dispositivi architettonici, superando la sterilità dell’“arredo urbano” e, allo stesso tempo, alla capacità di tali dispositivi di esplorare nuovi orizzonti materici e formali in un rinnovato e proficuo incontro tra scultura, architettura e design[10].

Nella categoria, Aymonino e Mosco[11] annoverano oggetti della più svariata natura, da “progetti di suolo” di maniera secchiana a strutture che giocano con verticalità estreme, con (appunto) ipogei, recinti, superfici pure e via dicendo: tutto, purché non ci sia volume o, comunque, purché il volume non sia il tratto ispiratore del progetto. Si tratta naturalmente di una colta e ben posta chiave dell’interpretazione di una tendenza del design contemporaneo a rappresentare anche formalmente l’accresciuta sensibilità urbana verso una non-colonizzazione dello spazio attraverso la gretta cubatura, in particolare ove lo spazio è inteso come bene comune, cioè come patrimonio pubblico da un punto di vista filosofico e anche de iure.

Ma quel che più interessa in questa sede è proprio rilevare una convergenza tra l’alleggerimento – per così dire – del gesto architettonico classico verso una dimensione “debole” e “gentile” nei confronti della città e del cittadino (e, in ciò, la rinuncia almeno parziale a una pretesa volumicità) e il contemporaneo arricchimento del design dello spazio pubblico di elementi formali che, pescando dalla scultura e dalla land art, arrivano a raccogliere suggestioni talvolta anche fortemente volumetriche che certi chiamano earthworks. Si tratta, in qualche modo, della trasposizione linguistica di un fenomeno di redistribuzione delle istanze della progettazione urbana in una chiave maggiormente pubblica e comunitaria. Insomma, come se l’architettura degli edifici (ancora, intesi quali multiformi scatole chiuse in cui si abita e produce) rappresentasse tutto ciò che riguarda il privato; come se lo spazio aperto simboleggiasse il pubblico; e come se le suddette istanze si misurassero attraverso l’agognata moneta del volume.

Benché una tale interpretazione sia accattivante (e, se vogliamo, non troppo lontana dall’effettivo funzionamento delle politiche urbanistiche di oggi e di ieri), è necessario tornare piuttosto all’osservazione della nascita di interessanti esperimenti che, forse per la prima volta, uniscono l’ibridazione formale, funzionale e politica verso il progetto di qualcosa di inedito. Qualcosa che potremmo definire “edificio superpubblico”, ovvero un oggetto che, per grazia di un’ambiguità tanto formale quanto programmatica, possegga attributi dell’opera di architettura che ne consentono l’“abitabilità”[12] e, allo stesso tempo, permetta la tutela delle libertà biopolitiche[13] tipiche dello spazio pubblico urbano, assai più vicine al diritto naturale di quelle ordinariamente dovute al cittadino in un generico edificio pubblico (che è fondamentalmente un normale edificio la cui proprietà è pubblica, dedicato ad alcuni usi pubblici).

Per questo motivo è utile sottolineare come una ibridità volumico-formale non sia sufficiente a caratterizzare ciò a cui ci si riferisce in questa sede, poiché, peraltro, la storia contemporanea dell’architettura è piena di progetti nei quali la semplice operazione di ispessimento del suolo genera esperimenti tipologici innovativi senza per questo postulare anche nuovi paradigmi biopolitici[14].

Ed è anche il caso di Archea a Potenza, che qui abbiamo descritto proprio per dimostrare come alcune analogie formali non siano sufficienti ad accomunare due casi di progetto dello spazio pubblico “in volume”. In effetti, ora possiamo chiaramente comprendere come, benché sia Teruel-zilla sia la piazza al Cocuzzo sposino l’orografia del contesto, il primo se ne appropria forzandola per il bene della funzione, mentre il secondo la replica quasi del tutto in nome della forma[15], il che, se fosse vero, costituirebbe quello che ai critici riconosciuti è dato descrivere col non propriamente lusinghiero epiteto di “formalismo” (Fig. 13).

In conclusione, il progetto di Mi5 e PKMN risulta un originale e interessantissimo caso di un complesso processo di sperimentazione che, nel rispondere con il disegno a domande politiche globali, traccia con precisione una direzione che presto vedremo seguire a molte altre potenti nuove opere di architettura.

[1] In Junkspace, Quodlibet, Macerata, 2006. Pag. 41.

[2] Ove la radice del verbo “edificare” fa riferimento alle costruzioni in muratura e, prima ancora, in legno, ovvero in ogni caso a costruzioni fuori terra realizzate per aggiunta e sovrapposizione di elementi. Cfr. O. Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati, 1907.

[3] Anche tenendo ben in conto le contemporanee critiche all’elementarismo classico, cfr. L. Spuybroek, The Architecture of Continuity, Nai Uitgevers Pub, Rotterdam, 2009.

[4] Che qui si sceglie di classificare in particolare attraverso una lente tipologica legata strettamente alla storia, lente per cui l’ipogeo trova la sua identità specifica nel lavoro per sottrazione, concentrato nella creazione di uno spazio puramente interno, privo di esterno. In tal caso Teruel-zilla dimostrerebbe la sua ibridità. Per un approfondimento tipologico sulle cavità artificiali è ad ogni modo utile affidarsi a G. Padovan, Archeologia del sottosuolo. Manuale per la conoscenza del mondo ipogeo, Mursia, Milano, 2009.

[5] Ciò ci spinge a interrogare la struttura stessa dei concetti di “pubblico” e “privato” rapportati alla città contemporanea, e a domandarci se una piazza sia “più pubblica” di un museo cittadino, se lo sia una strada di una piazza, una ferrovia di una strada, e così via. Tale discussione potrebbe all’apparenza risultare oziosa, ma essa ci permette di aprire una finestra sul complesso e inflazionato tema dell’identità dello spazio pubblico urbano in rapporto alla sua forma, tema che da qualche decennio è vittima persino di una certa iperproduzione letteraria soprattutto da parte della disciplina dell’urban design di matrice anglosassone. Naturalmente, un’incursione esaustivamente critica in tale letteratura non è cosa da potersi né doversi realizzare in questa sede, ove invece si intende solo assumere una posizione di cauta distanza dalla fede di certi autori in una biunivocità deterministica inscindibile tra forma e usi dello spazio pubblico, o sull’immutabilità dei principi che strutturano entrambi.

[6] Rem Koolhaas, Op. cit., pagg. 27-43.

[7] Studio Archea, Via Tirreno Redevelopment, in “Area” n.111, luglio-agosto 2010

[8] Ibid.

[9] Nel luglio 2010, il progetto viene infatti pubblicato sul già citato numero di Area intitolato “Zero Volume” e curato da Aldo Aymonino e Valerio Paolo Mosco, già autori nel 2006 della ormai celebre formula che intitola il loro Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero, per i tipi Skira. Poiché la direzione di Area, in quegli anni, coincideva con quella dello Studio Archea, la pubblicazione del progetto può considerarsi una sorta di dichiarazione di intenti, e non una interpretazione critica di terzi.

[10] Design inteso stavolta “all’italiana”, ovvero come progetto dell’oggetto di uso comune e di piccola dimensione, comunque non propriamente architettonico.

[11] A. Aymonino, V.P. Mosco, Op. Cit., 2006.

[12] Nel senso che adotti la semplice ma forse insuperata definizione zeviana, secondo la quale il carattere per cui l’architettura «si distingue dalle altre attività artistiche» è il suo «agire con un vocabolario tridimensionale che include l’uomo» (in B. Zevi, Saper vedere l’architettura, Einaudi, Torino, 1948).

[13] Intese, nell’accezione foucaultiana, come le libertà relative alla disciplina del corpo e della vita, gestite all’interno della la rete di poteri nella società capitalista. Cfr. M. Foucault, Naissance de la biopolitique: Cours au collège de France (1978-1979), Seuil, Paris, 2004.

[14] Potrebbe ad esempio essere il caso del celeberrimo masterplan di Almere ad opera di OMA e in particolare della parte poi realizzata su progetto di Christian De Potzamparc (la cosiddetta “De Citadel”), dove è senz’altro presente una sperimentazionescalare tra edificio e pezzo di città e tra edificio e suolo-paesaggio ma, forse proprio per una questione di scala eminentemente metropolitana, non si realizza l’alchimia superpubblica.

[15] Tanto è che pare tutt’altro che una coincidenza il fatto che ci siano stati tentativi di intitolare il parco a Eric Miralles, architetto al quale probabilmente il tratto spezzato marcatamente “spagnolo” col quale lo spazio è stato disegnato deve qualcosa. E, ancora, fa ulteriormente riflettere che il parco, durante le fasi di realizzazione nelle quali il verde non era ancora stato introdotto, sia stato prontamente soprannominato dal pubblico “la nave”: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/basilicata/potenza-cambia-la-nave-ora-e-un-parco-no369025/ (ultimo accesso: 2 novembre 2013).

3 marzo 2014