di Francisco Spadoni

con Stefano Passamonti e Giulia Ricci

Milano ospita nel 2015 la sua seconda Esposizione Universale in poco più di un secolo. La prima, tenutasi nel 1906, chiudeva un ciclo di esposizioni che la città organizzò a partire dalla seconda metà del XIX secolo, iniziato con l’esposizione del 1874 dedicata all’arte e all’industria. Nello stesso anno il Paese, appena unificatosi come Regno d’Italia, cercava attraverso l’evento di mostrare la propria forza interna, tentando di mettersi al pari con due grandi città europee, Parigi e Londra, che fino a quel momento avevano guidato le principali manifestazioni espositive. In un momento di grandi trasformazioni territoriali continentali, trasporti e innovazione tecnologica furono i temi di questa edizione che, fra l’altro, determinarono la costruzione di importanti opere infrastrutturali di supporto all’evento, accrescendo la posizione strategica della città meneghina all’interno del network europeo. Il Sempione, il maggior tunnel ferroviario realizzato fino a quel momento nel mondo, con i suoi 19,4 km di estensione attraverso le Alpi, era stato appena terminato. Inaugurato proprio quell’anno, esso divenne motivo di vanto per l’esposizione, il cui manifesto ufficiale era dominato proprio da un’illustrazione del tunnel.

Se l’enfasi del 1906 per l’Expo era dovuta soprattutto all’industrializzazione e al progresso nel campo delle comunicazioni, basi del capitalismo emergente, nel 2015 il dramma causato da questo stesso sistema, evidenziato dall’insuperabile disequilibrio planetario, ha costretto la stessa manifestazione in uno stato di stand-by. L’assunzione di un modello ancora limitato allo spirito novecentista dello scambio e della competizione fra i paesi ha impedito, nell’attuale esposizione, l’esplorazione e la concretizzazione di un’alternativa alla mera fiera di prodotti.

Grazie al tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, un’equipe composta dagli architetti Stefano Boeri, Herzog & De Meuron, Ricky Burdett e William McDonough, si era dedicata a ripensare un modello non convenzionale per l’Expo milanese, che si potesse contrapporre a quello ormai superato della collezione di padiglioni nazionali, iniziato all’interno del Crystal Palace nel 1851. L’esito è risultato quasi utopico per una manifestazione nata essenzialmente per sviluppare le economie nazionali dei paesi partecipanti e per generare regolari investimenti allo scadere dei canonici cinque anni. Un’Expo quasi senza padiglioni, nella quale, approfittando del tema alimentare, i progettisti hanno idealizzato una sorta di vasta fattoria coperta, una sequenza precisa di bio-zone, dove una grande copertura avrebbe dovuto avvolgere e mettere a sistema i lotti di terreno assegnati ai paesi presenti per esporre i propri prodotti coltivabili. Un “giardino planetario”, una collezione di frammenti di paesaggi agricoli, come direbbe Gilles Clement, ma anche un’esposizione come luogo d’incontro fra i popoli per la coltivazione della terra. Un progetto di più ampie vedute, che attraverso il governo del territorio avrebbe restituito quell’area alla città, in un futuro assai prossimo. In un’intervista alla rivista Metalocus Jacques Herzog ha affermato che si trattava di un progetto che si opponeva alla classica vanity fair che ha segnato la storia delle fiere, un modello che, a suo modo di vedere, sarebbe stato ampiamente superato.

Grazie al tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, un’equipe composta dagli architetti Stefano Boeri, Herzog & De Meuron, Ricky Burdett e William McDonough, si era dedicata a ripensare un modello non convenzionale per l’Expo milanese, che si potesse contrapporre a quello ormai superato della collezione di padiglioni nazionali, iniziato all’interno del Crystal Palace nel 1851. L’esito è risultato quasi utopico per una manifestazione nata essenzialmente per sviluppare le economie nazionali dei paesi partecipanti e per generare regolari investimenti allo scadere dei canonici cinque anni. Un’Expo quasi senza padiglioni, nella quale, approfittando del tema alimentare, i progettisti hanno idealizzato una sorta di vasta fattoria coperta, una sequenza precisa di bio-zone, dove una grande copertura avrebbe dovuto avvolgere e mettere a sistema i lotti di terreno assegnati ai paesi presenti per esporre i propri prodotti coltivabili. Un “giardino planetario”, una collezione di frammenti di paesaggi agricoli, come direbbe Gilles Clement, ma anche un’esposizione come luogo d’incontro fra i popoli per la coltivazione della terra. Un progetto di più ampie vedute, che attraverso il governo del territorio avrebbe restituito quell’area alla città, in un futuro assai prossimo. In un’intervista alla rivista Metalocus Jacques Herzog ha affermato che si trattava di un progetto che si opponeva alla classica vanity fair che ha segnato la storia delle fiere, un modello che, a suo modo di vedere, sarebbe stato ampiamente superato.

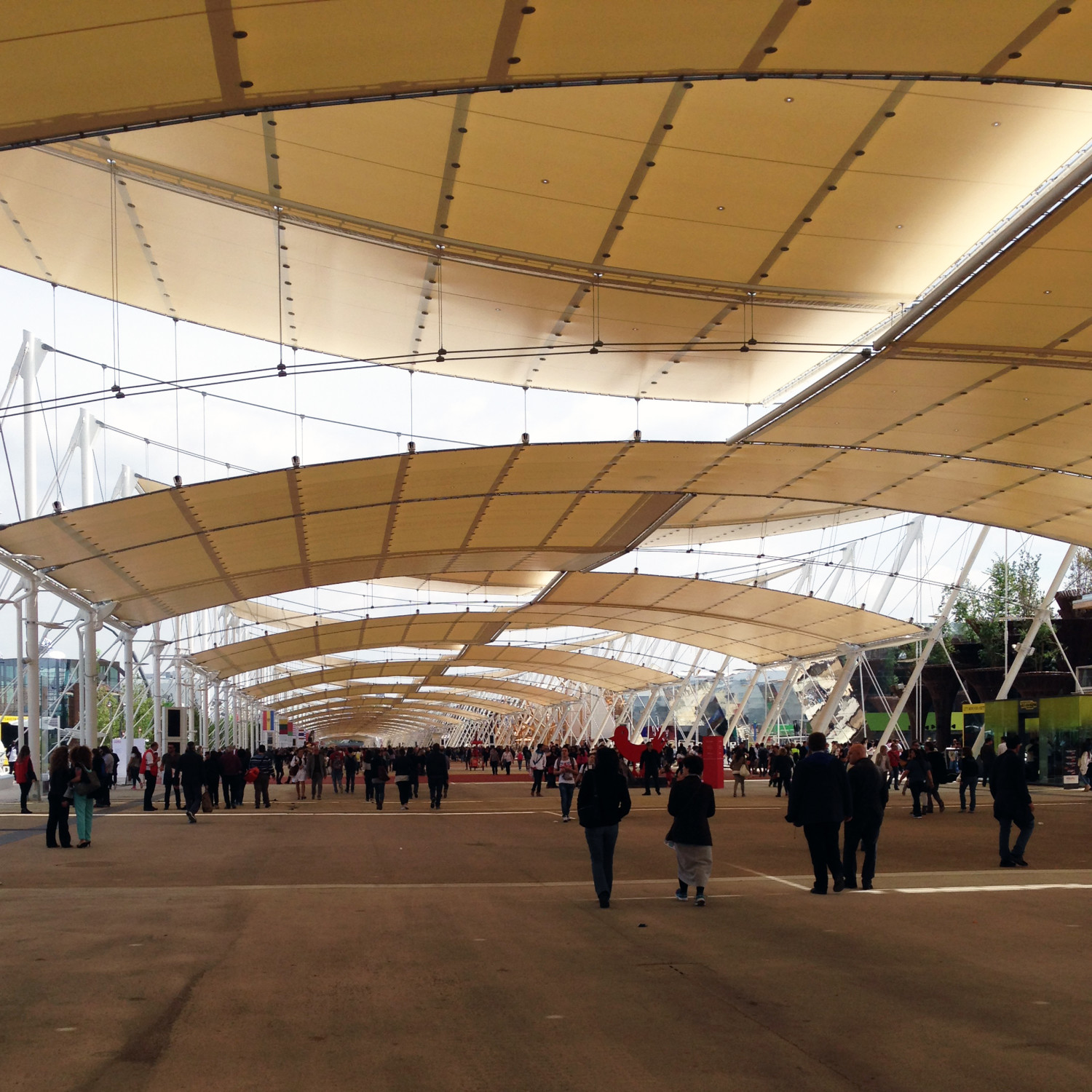

Alla fine, rifiutata la proposta “visionaria”, nel 2011, il team lasciò l’incarico. Ciò ha determinato il ritorno al modello tradizionale e, anche se parte di quella proposta è stata mantenuta, sfortunatamente ne è mutato lo spirito. Storpiati da un adattamento forzato, permangono una serie di elementi: due grandi assi di percorrenza, contornati da una rete di canali e di settori verdi. Il tutto, per un’area di formato rettangolare da un milione di mq, l’equivalente di 170 campi da calcio, dominata dal tracciato principale, composto da due assi ortogonali: il Decumano, detto anche World avenue, di 1700 x 35 m e il Cardo, o Italia avenue, di 350 x 35 m. Una dichiarata citazione dell’antica struttura urbana di Mediolanum e delle città romane di fondazione: qualcosa come dei condensatori urbani, lungo i quali si vanno disponendo e organizzando i lotti destinati ai padiglioni. Coprendo l’intera estensione del Decumano, una tensostruttura, anch’essa scomoda eredità del primo progetto, materializza le difficoltà di adattamento di certe soluzioni al modello convenzionale. Le proporzioni, così come i connotati estetico-costruttivi, entrano in conflitto con i padiglioni prospicienti, quasi sfiorandoli, ma soprattutto impedendo la visione prospettica lungo l’asse pubblico e persino lo scatto di una semplice fotografia. Completano il progetto i 6,5 km di canali che circoscrivono l’area espositiva e i 36.000 mq di area verde nella quale sono stati piantati 12.000 alberi. In termini di superficie territoriale e di investimenti economici, è la più contenuta delle ultime edizioni di Expo.

In conclusione, quello che si è venuto definendo è un progetto che pretende di apparire più come una sorta di frammento urbano di città, piuttosto che di paesaggio agricolo, con assi, lotti ed edifici che trasmettono il desiderio di rappresentare e di essere visti in maniera simbolica, nella stessa modalità ancora non superata, e ormai obsoleta, del Crystal Palace. Ma è innegabile la presenza di uno spirito partecipativo raramente visibile in eventi equivalenti per dimensioni, come le grandi esposizioni mondiali d’arte – le Biennali, ad esempio – o le manifestazioni sportive. D’altra parte, la possibilità di esporre l’architettura compiutamente, nella sua qualità dimensionale e tecnica, e non solo come mera rappresentazione, approssima i non addetti ai lavori a un’attività che come manifestazione artistica appare sempre più astratta e distante, facendola entrare finalmente a far parte del loro quotidiano. In questo senso la disputa tra padiglioni, criticata da Herzog, va vista all’interno di un contributo didattico fondamentale, perché tanto quanto il contenuto che espone, anche il contenitore è quello che genera quell’approssimazione. I padiglioni sono, dunque, il grande momento di Expo e non tanto il suo riflesso merceologico. Padiglioni quasi senza programma, per i quali il contenuto viene solo molto dopo il contenitore e dove l’architettura diviene la ragion d’essere finale, ancor prima che ne possa esserne valutabile la convenienza o la pertinenza di un determinato carattere morfo-tipologico. È, venturianamente, la messa in vendita di un’immagine.

In conclusione, quello che si è venuto definendo è un progetto che pretende di apparire più come una sorta di frammento urbano di città, piuttosto che di paesaggio agricolo, con assi, lotti ed edifici che trasmettono il desiderio di rappresentare e di essere visti in maniera simbolica, nella stessa modalità ancora non superata, e ormai obsoleta, del Crystal Palace. Ma è innegabile la presenza di uno spirito partecipativo raramente visibile in eventi equivalenti per dimensioni, come le grandi esposizioni mondiali d’arte – le Biennali, ad esempio – o le manifestazioni sportive. D’altra parte, la possibilità di esporre l’architettura compiutamente, nella sua qualità dimensionale e tecnica, e non solo come mera rappresentazione, approssima i non addetti ai lavori a un’attività che come manifestazione artistica appare sempre più astratta e distante, facendola entrare finalmente a far parte del loro quotidiano. In questo senso la disputa tra padiglioni, criticata da Herzog, va vista all’interno di un contributo didattico fondamentale, perché tanto quanto il contenuto che espone, anche il contenitore è quello che genera quell’approssimazione. I padiglioni sono, dunque, il grande momento di Expo e non tanto il suo riflesso merceologico. Padiglioni quasi senza programma, per i quali il contenuto viene solo molto dopo il contenitore e dove l’architettura diviene la ragion d’essere finale, ancor prima che ne possa esserne valutabile la convenienza o la pertinenza di un determinato carattere morfo-tipologico. È, venturianamente, la messa in vendita di un’immagine.

I Padiglioni

Analizzare i padiglioni nazionali, all’interno della loro estrema diversità, è rischioso, vista l’evidente differenza di obiettivi alla base di ogni manufatto: e questo sia che si tratti della ricerca espressiva e formale di una cultura, sia che si tratti della rappresentazione della capacità tecnica e tecnologica, concepita al di fuori del dibattito internazionale per esprimere valori figurativi tradizionali o, più semplicemente, concepita in modo del tutto acritico semplicemente per presenziare all’appuntamento. Una fiera propriamente detta, nel cui cesto di prodotti si trovano i frammenti di una possibile cultura costruttiva contemporanea.

Nelle righe che seguono proponiamo una passeggiata virtuale, simile a quella che ha caratterizzato la nostra visita ad Expo. L’accesso al sito avviene abbastanza facilmente, sia utilizzando la metropolitana che il treno. Quest’ultimo consente un accesso pressoché immediato alla fiera, diversamente dalla metro che implica l’uso di una lunga quanto imponente passerella pedonale, una delle poche infrastrutture a carattere permanente che, conclusosi l’evento, verranno mantenute in vista delle future trasformazioni urbane dell’area. Una volta all’interno, ancora fuori dal Decumano, iniziamo il nostro tour con il Padiglione Zero, progettato dall’architetto italiano Michele De Lucchi, che ci accoglie con una architettura dall’immagine quasi vernacolare, caratterizzata da una serie di volumi di copertura conici giustapposti, i cui spazi interni racchiudono un’esposizione che ha il compito di spiegare il tema principale della manifestazione, attraverso un percorso sulla cultura alimentare nel pianeta. Una volta sul grande Decumano, la sensazione è quasi di disorientamento, con un percorso di quasi due chilometri, lungo i quali le costruzioni sono disposte perpendicolarmente a tutta la sua estensione, con un unico limite che sembra essere quello dei quasi 7 m della copertura. Un boulevard urbano, se così lo si può definire, lungo il quale si riescono a scorgere soltanto i primi due piani dei fronti formati dall’enfilade di padiglioni. Il rapporto tra edifici e boulevard varia da caso a caso, con padiglioni più bassi o più lontani che riescono a essere scorti, ma la cui vista risulta ugualmente compromessa dalla densa quanto esagerata struttura necessaria a supportare la leggera copertura.

La sequenza di visita diviene così un continuo gioco di scoperte e sorprese, caratterizzata da sensazioni diverse, che abbiamo cercato di organizzare concettualmente facendo ricorso ad alcuni raggruppamenti.

La sequenza di visita diviene così un continuo gioco di scoperte e sorprese, caratterizzata da sensazioni diverse, che abbiamo cercato di organizzare concettualmente facendo ricorso ad alcuni raggruppamenti.

Anti object

Il primo raggruppamento è riferibile alla categoria dell’anti-oggetto. Il primo di essi, probabilmente il più poetico, disegnato da Anne Holtrop per il Bahrain, presenta un percorso fra piccoli giardini tematici, un hortus conclusus delimitato da pareti strutturali in calcestruzzo armato a vista e ricoperte di polvere di marmo. Un’architettura scoperta, quasi all’aria aperta, su un unico piano, che al di là del riferimento culturale a certi spazi tradizionali, si nega a ogni allusione figurativa diretta. I riferimenti, se esistono, sono puramente architettonici: la morfologia, il materiale, la promenade, il patio, il giardino, il tutto controllato da un estremo rigore metodologico e costruttivo. L’opera è realizzata con una struttura modulare prefabbricata, che a conclusione dell’evento verrà smontata, trasportata e rimontata in Bahrain.

Il più radicale fra i padiglioni, è quello dei Paesi Bassi, dello studio Totems Gielissen. In questo caso, non vi è nessun riferimento all’architettura colta. La proposta nega totalmente la possibilità dell’esistenza di un edificio propriamente detto, distribuendo coraggiosamente nello spazio strutture a mo’ di chiosco che recuperano l’immagine di un piccolo parco di divertimenti (curiosamente, anch’esso un’invenzione del XIX secolo). In questo non-padiglione ritroviamo, in qualche modo, un piccolo pezzo di città, con tutta la sua informalità: tende di tela, food trucks, stands temporanei, una piazza aperta, il tutto organizzato all’interno di un’area che si propone come superficie-strada scoperta o, ricordando Robert Venturi, una serie di costruzioni che assumono significato dal proprio uso. La visita a questo padiglione regala notevole energia, all’interno di un evento nel quale la ricerca della diversità fa – di tutte le differenze – un’uguaglianza. Unica deroga all’indifferenziata regola del voler risultare a tutti i costi diversi.

Il più radicale fra i padiglioni, è quello dei Paesi Bassi, dello studio Totems Gielissen. In questo caso, non vi è nessun riferimento all’architettura colta. La proposta nega totalmente la possibilità dell’esistenza di un edificio propriamente detto, distribuendo coraggiosamente nello spazio strutture a mo’ di chiosco che recuperano l’immagine di un piccolo parco di divertimenti (curiosamente, anch’esso un’invenzione del XIX secolo). In questo non-padiglione ritroviamo, in qualche modo, un piccolo pezzo di città, con tutta la sua informalità: tende di tela, food trucks, stands temporanei, una piazza aperta, il tutto organizzato all’interno di un’area che si propone come superficie-strada scoperta o, ricordando Robert Venturi, una serie di costruzioni che assumono significato dal proprio uso. La visita a questo padiglione regala notevole energia, all’interno di un evento nel quale la ricerca della diversità fa – di tutte le differenze – un’uguaglianza. Unica deroga all’indifferenziata regola del voler risultare a tutti i costi diversi.

Due padiglioni dall’immagine estremamente diversa, cercano di mostrarsi per il proprio rigore costruttivo e per la propria dimensione strutturale, che finisce per confondersi con l’architettura. Entrambi sono realizzati in legno ed entrambi cercano di portare al limite espressivo la relazione fra gli sforzi gravitazionali e la visibilità del materiale. Il risultato sono due strutture che suggeriscono la falsa impressione di non usare la medesima tecnica costruttiva. Il Padiglione del Cile, disegnato da Cristian Undurraga, è quello più spiccatamente tipologico. Un prisma cubico sospeso dal pavimento con pilastri compositi, ramificati in tre appoggi, che può essere inteso come una esostruttura: una griglia composta da travi di uguale sezione in tutte le direzioni. All’interno il prisma accoglie un programma espositivo autonomo, che si chiude su se stesso, come fosse una cassa oscura, ignorando la caratterizzazione strutturale dell’esterno. Questa probabilmente è la sua grande fragilità: quando ci si trova all’interno la struttura svanisce, cancellando ogni relazione fra esterno e interno, come se le parti fossero corpi estranei e non semplicemente indipendenti, tanto da provocare lo smarrimento di non sapere più in quale padiglione ci si trovi, se non per i contenuti multimediali trasmessi. Un risultato sin troppo metafisico. Lo stesso inconveniente non si ripete nel padiglione della Francia, degli architetti Anouk Legendre, Nicola Desmazière e Alix Afferni, che si propone in maniera istigante di costruire una sorta di caverna, anche se con un materiale poco convenzionale per definire uno spazio rupestre, ma che fa dei vuoti dei propri cassettoni la superficie stessa dell’esposizione. Un’architettura che è la propria struttura e che assorbe la propria scenografia.

Brasile, Germania e Regno Unito, con strategie ed esiti distinti, usano l’espediente dell’annesso, tipico dell’approccio modernista, per smarcare il padiglione dal peso del programma funzionale. Una strategia ricorrente in noti padiglioni del passato, tra cui, il più celebre, è certamente quello di Mies van der Rohe per l’esposizione di Barcelona del 1929. Tornando al caso di Milano, il padiglione proposto dagli studi Arthur Casas e Marko Brajovic, per il Brasile, annulla l’annesso in una cassa neutra relegata sul fondo, che lascia spazio ed enfasi al vero padiglione: un volume a fil di ferro, nel quale la consistenza volumetrica scompare, asciugandosi come una pura struttura in acciaio corten. Un’entrata di grande sensibilità e delicatezza che, con il suo orizzontamento fatto di pieni e vuoti, usa l’ombra come vero elemento costruttivo della grammatica tipologica brasiliana. Un arioso spazio ludico dove un pavimento a rete mobile, sonorizzato da Livio Tratemberg, e un giardino tematico artificiale sottostante, riproducono la cultura geografica del paese.

La Germania trasforma l’annesso in un basamento, sopra il quale dispiega il proprio percorso coperto da tensostrutture, che oltre a generare ombre, disegnano forme libere nello spazio. È l’espressione di una tecnica ormai familiare e consolidata, la stessa che ha concesso recentemente il premio Pritzker a Frei Otto. La sommatoria di forme nello spazio smonta anche qui l’idea di “oggetto” architettonico.

La Germania trasforma l’annesso in un basamento, sopra il quale dispiega il proprio percorso coperto da tensostrutture, che oltre a generare ombre, disegnano forme libere nello spazio. È l’espressione di una tecnica ormai familiare e consolidata, la stessa che ha concesso recentemente il premio Pritzker a Frei Otto. La sommatoria di forme nello spazio smonta anche qui l’idea di “oggetto” architettonico.

Il padiglione dell’Austria e quello del Sudan sono fra i pochi padiglioni a raccogliere la sfida rivoluzionaria, lanciata dal progetto della cordata Boeri, Herzog, Burdett e McDonough, ovvero, quella di mostrare i paesaggi invece che i prodotti alimentari. Anche in termini di costo complessivo del manufatto, il progetto austriaco, di Klaus K. Loenhart (Terrain), è fra i più economici. Esso pone al centro della propria riflessione la qualità dell’aria quale elemento essenziale per il nostro ambiente. Una sorta di piccola oasi nascosta in mezzo alle “olimpiadi della forma”, che riproduce un frammento di foresta austriaca capace di produrre 62,5 kg di ossigeno per ora.

Wolfgang Buttress con Hufton & Crow disegnano per il Regno Unito un possibile oggetto, quasi un manufatto artistico nello spazio. Una scultura penetrabile, che raffigurando in forma astratta un alveare, tanto dall’esterno quanto dall’interno, consente interpretazioni distinte: dal volume denso della cupola se sperimentato dall’interno, fino alla dissoluzione materica, se osservato da fuori. Un alveare fatto d’acciaio, una quasi-architettura, che fluttua fra il giardino frontale e l’annesso del fondo, temperata dalla cultura tecnologica che definisce storicamente la sua stessa produzione. L’oculo centrale che chiude la sommità della cupola è una chiara reminiscenza architettonica della classicità, probabilmente necessaria a far si che il tutto non venisse confuso con un’opera d’arte. Quello del Regno Unito è probabilmente l’unico caso in cui il manufatto artistico veicola l’innovazione tecnologica della ricerca scientifica con il tema dell’estinzione delle api, attraverso un sapiente, quanto elegante, sforzo intellettuale.

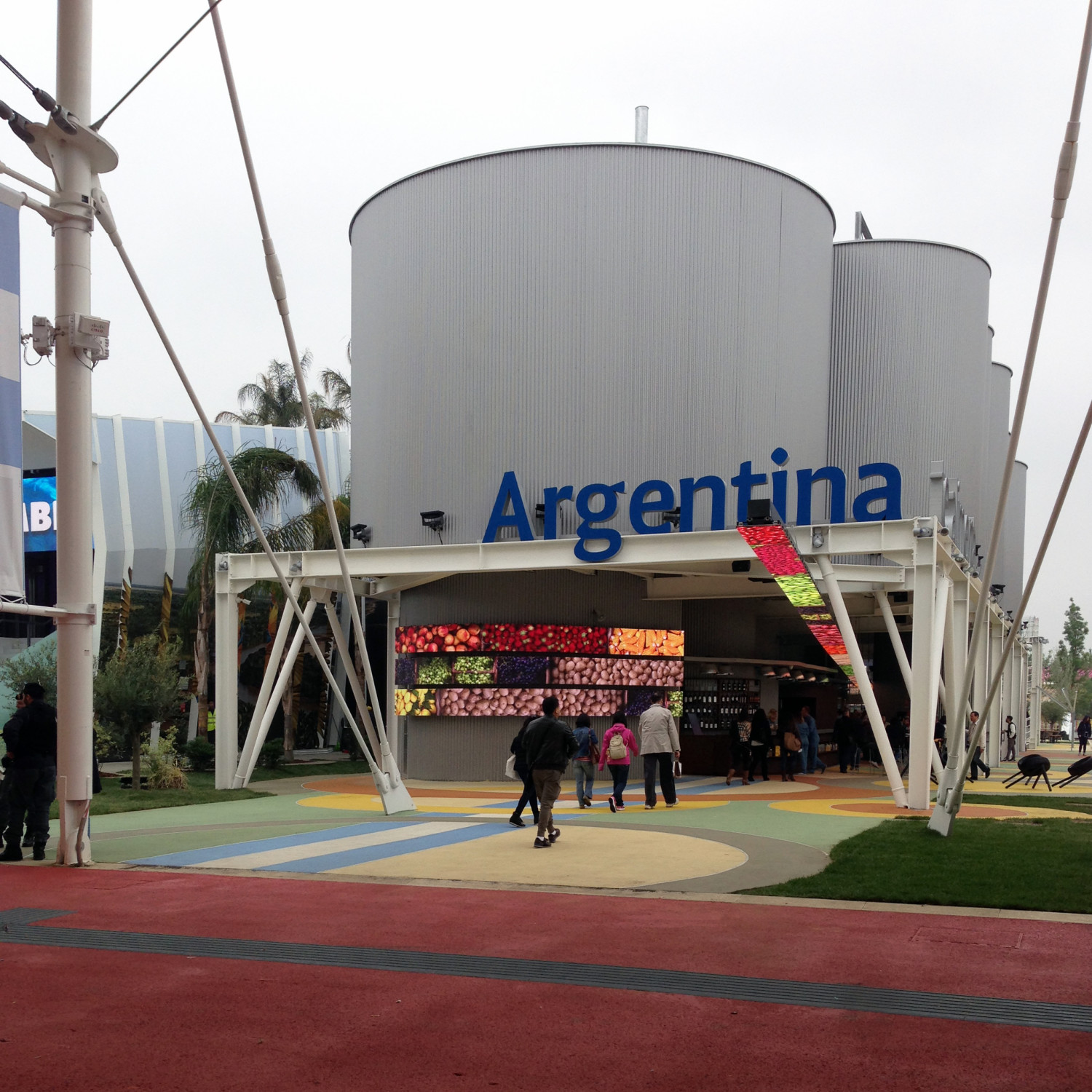

Il ricorso alla figura come espressione di una tradizione, probabilmente, è la strategia più ricorrente dell’esposizione. Una condizione che si riscontra in diversi casi, che vi fanno ricorso sia per deliberata libertà espressiva, così come per volontà di distorsione. Dalla riproduzione di un tempio nel caso del padiglione del Nepal, alla reinterpretazione di un’immagine rurale nel padiglione della Cina. E ancora, come nel caso del Vietnam, uno dei padiglioni più sottili per intelligenza architettonica, dove l’immagine di valori tecnici e formali tradizionali vengono presentati come sublimazione di un programma quasi inesistente, mettendo in evidenza la qualità costruttiva locale. Nel secondo, un’immagine volgare compromette la relazione con l’architettura, promuovendo una figura dalla cifra stilistica ancora debitrice nei confronti di una succursale dell’architettura pop. Nel padiglione dell’Argentina, l’unione di silos supportati da una struttura di profili in acciaio, trasforma la composizione quasi in un ornamento, che presentandosi come figura cessa però di essere parte dell’architettura, oltre a essere poco integrata con il resto del padiglione. Il progetto di Norman Foster per gli Emirati Arabi Uniti, nonostante la sua rara plastica e ambizione artistica, si propone con un approccio mimetico al paesaggio desertico, finendo per trasformarlo in un progetto falso. Una povera scenografia, realizzata in calcestruzzo pigmentato. Il fatto di essere stato costruito per essere poi smontato e ripristinato altrove è una attenuante a nostro avviso insufficiente per conferirgli un’autentica qualità architettonica.

Il Padiglione Italia, risultato di un concorso internazionale vinto dallo studio romano Nemesi & Partners, si presenta come un manufatto iconico che pretende di apparire accattivante. Il progetto esprime l’ambizione di alcuni settori della produzione architettonica italiana di inserirsi nel dibattito contemporaneo globale. E questo voler assomigliare a tutti autodenuncia un certo stato di insicurezza di questi stessi settori circa la direzione della ricerca disciplinare italiana, di fronte a un dibattito internazionale a cui non riesce più a fare da riferimento. L’edificio cerca di approssimarsi a una dubbia immagine contemporanea, che non riflette, tuttavia, l’autentica cultura costruttiva e territoriale italiana. L’ingegnerizzazione del progetto, che sembra appena uscito da un software di moderazione 3d, obbliga la struttura a una certa poderosità che, però, viene improvvisamente celata da un rivestimento in moduli prefabbricati di cemento biodinamico. Elementi che, per la loro propria natura di pannelli, annullano l’idea iniziale di “foresta urbana”, fatta dalla “pelle” ramificata dell’avvolgente involucro esterno. Il tanto perseguito gioco di luci e ombre non caratterizza affatto gli interni che, anzi, sono spesso sacrificati proprio dal guscio stesso. Appare evidente la volontà di parlare a un pubblico allargato. Essa si dispiega su una superficie che non giustifica un volume complessivo cosi imponente, e non trasmette un messaggio chiaro rispetto alle tante culture che caratterizzano il territorio italiano, risultando a tratti banale e disomogenea.

Il Padiglione Italia, risultato di un concorso internazionale vinto dallo studio romano Nemesi & Partners, si presenta come un manufatto iconico che pretende di apparire accattivante. Il progetto esprime l’ambizione di alcuni settori della produzione architettonica italiana di inserirsi nel dibattito contemporaneo globale. E questo voler assomigliare a tutti autodenuncia un certo stato di insicurezza di questi stessi settori circa la direzione della ricerca disciplinare italiana, di fronte a un dibattito internazionale a cui non riesce più a fare da riferimento. L’edificio cerca di approssimarsi a una dubbia immagine contemporanea, che non riflette, tuttavia, l’autentica cultura costruttiva e territoriale italiana. L’ingegnerizzazione del progetto, che sembra appena uscito da un software di moderazione 3d, obbliga la struttura a una certa poderosità che, però, viene improvvisamente celata da un rivestimento in moduli prefabbricati di cemento biodinamico. Elementi che, per la loro propria natura di pannelli, annullano l’idea iniziale di “foresta urbana”, fatta dalla “pelle” ramificata dell’avvolgente involucro esterno. Il tanto perseguito gioco di luci e ombre non caratterizza affatto gli interni che, anzi, sono spesso sacrificati proprio dal guscio stesso. Appare evidente la volontà di parlare a un pubblico allargato. Essa si dispiega su una superficie che non giustifica un volume complessivo cosi imponente, e non trasmette un messaggio chiaro rispetto alle tante culture che caratterizzano il territorio italiano, risultando a tratti banale e disomogenea.

Una grande innovazione di metodo ha segnato questa edizione dell’esposizione: il progetto dei Clusters Internazionali. Distinti per materia prima alimentare, accolgono tutti quei paesi che non hanno avuto risorse sufficienti per realizzare il proprio padiglione e che vengono così alloggiati secondo un criterio di affinità geografica. Con i Clusters, oltre che sfruttare il tema dell’alimentazione per il raggruppamento e lo scambio fra le diverse culture alimentari, per la prima volta nella storia, la progettazione architettonica è stata affidata a diverse Scuole di Architettura internazionali. Con la gestione e il coordinamento del Politecnico di Milano, sono state invitate 18 università dai cinque continenti che, raggruppate due a due assieme al stesso Politecnico, hanno prodotto nove clusters dedicati ad alimenti importanti per il commercio a scala mondiale: caffè, cacao, cereali, frutta e legumi, spezie, riso, zone aride, isole mari e cibo. Il processo era strutturato in modo tale che ognuna delle equipes sviluppasse tre versioni diverse per ciascuno dei padiglioni, progettati durante un workshop nell’ottobre del 2012. Alla fine, in una grande esposizione tenutasi nella Facoltà di Architettura della Bovisa, gruppi tecnici delle ambasciate dei paesi rappresentati, hanno scelto la versione che sarebbe poi stata sviluppata e realizzata.

Siamo consapevoli che il nostro testo non è del tutto esaustivo per spiegare un evento della portata dell’Expo nella sua totale complessità. Tuttavia, esso può servire come strumento orientativo e come una prima lettura a un evento di cui solo la storia potrà rivelarci il destino. Valga come ultima riflessione, il senso dell’evento, o meglio ancora, cosa fare di esso e della sua pesante eredità. Evitando di trattare delicate questioni negoziali dei diversi soggetti coinvolti, è chiaro che siamo ancora molto distanti dall’orizzonte di superamento del logoro modello fieristico della mostra di prodotti. Inoltre, l’impatto causato dal dopo-Expo è ancora un onere che caricherà la città di ingenti responsabilità economiche e di pianificazione. Almeno, finora è stato così. Una volta giunti alla fine del Decumano, si giunge in un’area triangolare all’estremità orientale del boulevard, dove s’incontrano tre padiglioni distribuiti in maniera tale da terminare il percorso con una corte-orto triangolare, che rievoca l’immagine di una costruzione rurale in legno, dalla sofisticata semplicità costruttiva. Questa estrusione longitudinale di un portale a capanna in legno, capace di suggerire l’immagine delle cascine lombarde, è il risultato di un progetto dello studio Herzog & De Meuron. Inizialmente usciti dal processo attuativo del masterplan originario, gli architetti svizzeri sono stati di nuovo chiamati in causa da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, per un padiglione il cui creatore è il mentore di un nuovo modello fieristico, così come del mondo fast.

Siamo consapevoli che il nostro testo non è del tutto esaustivo per spiegare un evento della portata dell’Expo nella sua totale complessità. Tuttavia, esso può servire come strumento orientativo e come una prima lettura a un evento di cui solo la storia potrà rivelarci il destino. Valga come ultima riflessione, il senso dell’evento, o meglio ancora, cosa fare di esso e della sua pesante eredità. Evitando di trattare delicate questioni negoziali dei diversi soggetti coinvolti, è chiaro che siamo ancora molto distanti dall’orizzonte di superamento del logoro modello fieristico della mostra di prodotti. Inoltre, l’impatto causato dal dopo-Expo è ancora un onere che caricherà la città di ingenti responsabilità economiche e di pianificazione. Almeno, finora è stato così. Una volta giunti alla fine del Decumano, si giunge in un’area triangolare all’estremità orientale del boulevard, dove s’incontrano tre padiglioni distribuiti in maniera tale da terminare il percorso con una corte-orto triangolare, che rievoca l’immagine di una costruzione rurale in legno, dalla sofisticata semplicità costruttiva. Questa estrusione longitudinale di un portale a capanna in legno, capace di suggerire l’immagine delle cascine lombarde, è il risultato di un progetto dello studio Herzog & De Meuron. Inizialmente usciti dal processo attuativo del masterplan originario, gli architetti svizzeri sono stati di nuovo chiamati in causa da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, per un padiglione il cui creatore è il mentore di un nuovo modello fieristico, così come del mondo fast.