Ovvero la lotta degli anziani contro i giovani

di Marco Biraghi

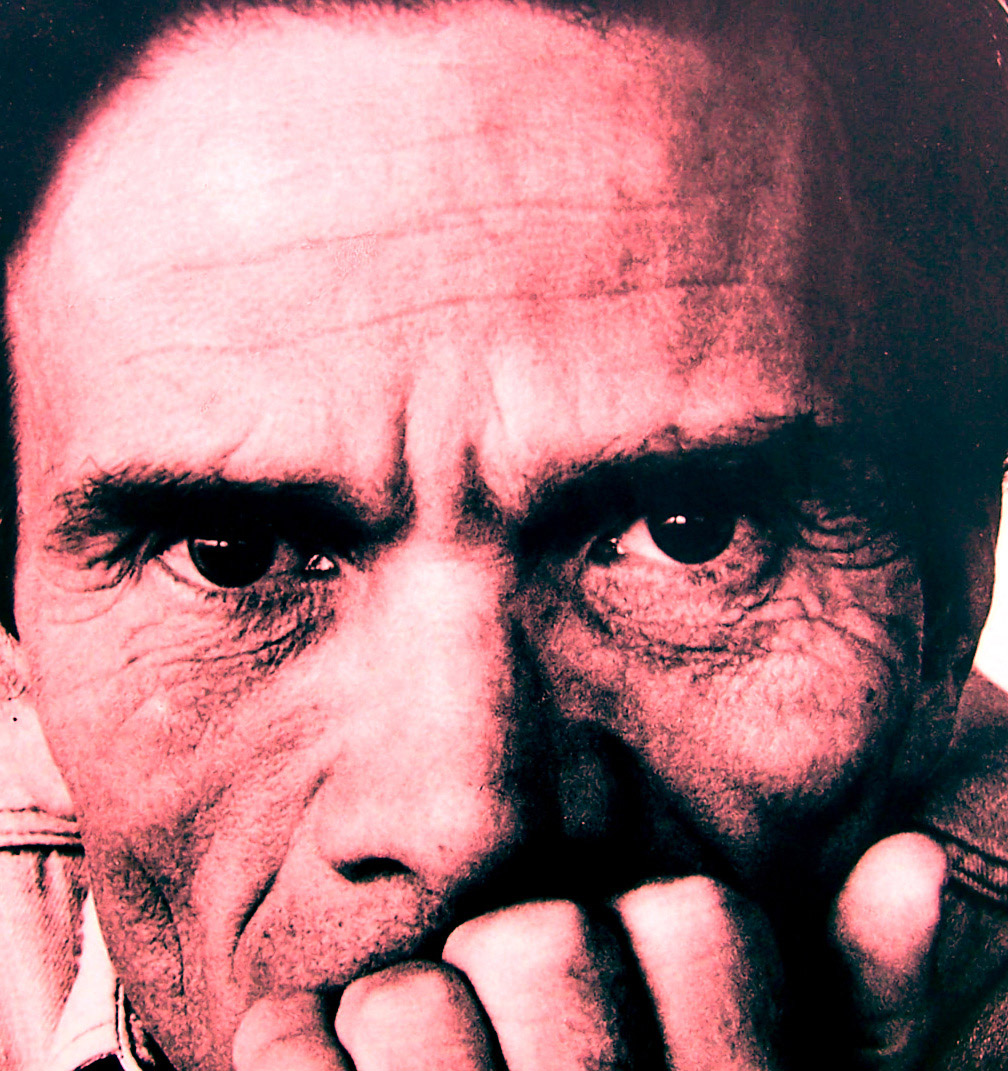

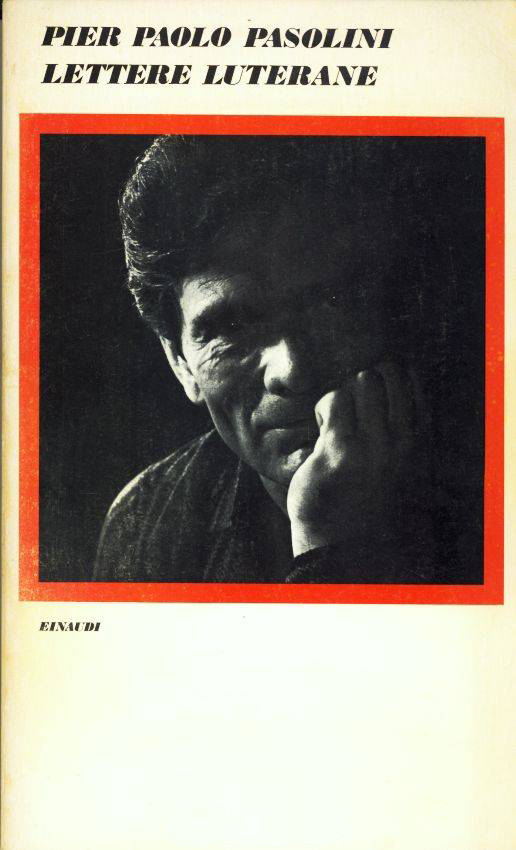

Il 6 marzo 1975, sul settimanale «Il Mondo», appare la prima puntata di Gennariello, “trattatello pedagogico” di Pier Paolo Pasolini. La pubblicazione proseguirà nelle settimane successive, raggiungendo il numero complessivo di quattordici uscite (numero nettamente inferiore a quello previsto dal “Progetto dell’opera”, esposto dall’autore nel pezzo edito il 3 aprile), per interrompersi infine il 5 giugno dello stesso anno. I medesimi testi saranno poi raccolti nel volume pubblicato nel 1976 da Einaudi nella collana dei Supercoralli con il titolo Lettere luterane, all’indomani della morte di Pasolini, avvenuta il 2 novembre 1975.

L’intero discorso pedagogico pasoliniano si rivolge a un ragazzo napoletano quindicenne: «uno studente che fa la prima o la seconda liceo», e dunque inevitabilmente «borghese».

In quelle pagine Pasolini sottolinea la drammatica, e per certi versi inedita – nonché inusitata – “estraneità” che separa la propria generazione di cinquantenne dalla generazione di quindicenne cui appartiene Gennariello; «una estraneità […] che non è solo quella che per secoli e millenni ha diviso i padri dai figli», e che piuttosto è il riflesso di «uno dei più terribili salti di generazione che la storia ricordi».

Ma che cos’è successo a partire dalla fine degli anni cinquanta, proseguendo poi nel decennio successivo, e addirittura intensificandosi nella prima metà degli anni settanta, quando egli scrive? Che cosa ha diviso in modo tanto netto e definitivo le generazioni che si collocano prima e dopo di essi?

In numerose circostanze, negli articoli e nei testi scritti negli ultimi due o tre anni della sua vita, raccolti negli Scritti corsari e nelle Lettere luterane, Pasolini parla di una «mutazione» o di una «rivoluzione antropologica»: si tratta degli effetti prodotti dal processo di modernizzazione conosciuto dall’Italia nel corso di quel quindicennio (ma perché questa avvenisse probabilmente è occorso molto meno tempo); un processo di repentina trasformazione della società contadina e paleoindustriale in essa dominante per secoli in una società dei consumi. Sottoposti al fuoco incrociato dell’economia capitalista, delle istituzioni sociali, della scuola, della stampa e soprattutto della televisione, e con la connivenza del potere politico e della Chiesa, gli italiani hanno così appreso a tappe forzate i rudimenti della “cultura di massa”, basata su un’accettazione totale della “civiltà” dei consumi, a sua volta fondata sull’idea di una borghesizzazione del mondo, e conseguentemente su un conformismo dei comportamenti.

Se gli effetti di tale «mutazione antropologica» sono avvertibili nell’intera società italiana (benché non solo in questa, ovviamente), e dunque indifferentemente in coloro che appoggiano o abbracciano con entusiasmo il nuovo «potere dei consumi» e in coloro che invece cercano o s’illudono di contrastarlo, è tuttavia nei più giovani – nelle persone nate in coincidenza con l’inizio di tale “rivoluzione” e, con tutta evidenza, in quelle nate dopo di essa – che i segni della mutazione si lasciano rintracciare. Scrive Pasolini ne I giovani infelici, risalente ai «primi giorni del ’75»: «I figli che ci circondano, specialmente i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quando non terrorizzante, è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti. Sono maschere di qualche iniziazione barbarica, squallidamente barbarica. Oppure, sono maschere di una integrazione diligente e incosciente, che non fa pietà». Due sintomi tra di loro opposti (contestazione e integrazione) che hanno però alle spalle un’unica patologia: la totale assoggettazione alla massificazione sociale dettata – in un modo o nell’altro – dalla cultura borghese.

«Specialmente i più giovani, gli adolescenti». Quanto più integralmente i corpi e gli spiriti si sono formati a contatto, sotto la diretta influenza, di quella “civiltà mutante” – par di capire –, e tanto maggiori e più devastanti sono risultati gli effetti della mutazione genetica che ne è derivata. Per questa ragione, le generazioni precedenti a quella della fine degli anni cinquanta e dell’inizio degli anni sessanta, come in conseguenza dell’esposizione a una radiazione i cui effetti sono tanto più gravi quanto minore è la distanza dalla fonte irradiante, hanno subìto danni di più lieve entità: meno di tutti le generazioni più anziane, già più consistenti la generazione dei cinquantenni, nati negli anni venti (cui appartiene Pasolini), e poi via via in misura sempre crescente quanto più ci si avvicina all’epicentro dell’“esplosione” della civiltà dei consumi.

Ma è soltanto nei «più giovani», negli «adolescenti», appunto, che gli effetti delle mutazioni arrivano a essere sconvolgenti. Nei quindicenni o poco più (oltre che nei ragazzi ancora più giovani) assumono contorni addirittura raccapriccianti, agli occhi di Pasolini: e ciò sia nella forma della quieta acquiescenza alle convenzioni sociali, sia nella forma della stereotipata ribellione.

Lo sguardo di Pasolini è lucido ma non per questo impietoso nei loro confronti. È vero che sulla generazione dei “figli” egli emette un giudizio di condanna duro, severo, sulla scorta dell’arcano e in apparenza «ciecamente irrazionale e crudele» “meccanismo” che nell’antica Grecia vedeva i figli destinati a pagare le colpe dei padri; meccanismo in cui egli identifica non un’evocazione puramente “mitica”, bensì un principio realmente agente e determinante. La generazione dei figli è quindi destinata a pagare in concreto le colpe della generazione dei padri, se non è in grado di liberarsi di queste: e infatti, per dirlo con le parole di Pasolini, «i figli che non si liberano delle colpe dei padri sono infelici». Giacché, se «l’eredità paterna negativa li può giustificare per una metà, […] dell’altra metà sono responsabili loro stessi».

Se è vero pertanto che per Pasolini i “figli” sono colpevoli e che la loro punizione è non soltanto “dimostrata” ma direttamente incarnata dalla loro stessa infelicità, «dal loro modo di essere», è vero però al tempo stesso che egli non nutre alcuna ostilità preconcetta verso di loro: non è odio, il suo, bensì «cessazione di amore».

A questo amore “cessato”, e dunque “mancato”, non corrisponde tuttavia una completa “disperazione” nei confronti della generazione dei giovani, quale invece ci si potrebbe aspettare. Innanzitutto, per Pasolini esistono eccezioni tra i giovani: «sono quasi tutti dei mostri», scrive. Tra le eccezioni, egli pone i «giovani iscritti al Pci», dimostrando non si sa bene se rispetto, o cautela, oppure una vera convinzione ideologica. E tra le eccezioni, naturalmente, vi è Gennariello: «Se non sei un miracolo, sei un’eccezione, questo sì. Magari anche per Napoli, dove tanti tuoi coetanei sono schifosi fascisti». Inoltre, il fatto stesso di risolversi a scrivere un «trattatello pedagogico», in un’epoca in cui ciò non può risultare che del tutto inattuale, se non addirittura caricaturale («non mi sembra che ci sia nessuno – almeno nel mio mondo, cioè nel mondo della cosiddetta cultura – che sappia minimamente apprezzare l’idea di compilare un trattato pedagogico per un ragazzo»), attesta la sussistenza della sia pur minima dose di fiducia da parte di Pasolini nella possibilità di dare un’educazione diversa a una generazione, o quantomeno ai rappresentanti migliori di essa.

Pasolini, insomma, non è “contro i giovani”. Analizza non già una vaga dinamica generazionale, quanto piuttosto un ben preciso episodio, posizionato e circoscritto nello spazio e nel tempo; qualcosa di storicamente determinato e spiegabile, a patto naturalmente di avere la capacità, la lucidità e il coraggio per farlo. Qualcosa che concerne i rapporti tra generazioni diverse – uno scontro generazionale obiettivamente senza precedenti, che Pasolini penetra nelle sue ragioni profonde, senza paura di affermare cose scomode o provocatorie.

E tuttavia, messo in rilievo tutto ciò, risulta forse lecito chiedersi, oggi, in modo auspicabilmente altrettanto profondo e motivato di quanto fatto trentacinque anni fa da Pasolini (ma al tempo stesso in modo “disinteressato”, ovvero alieno da interessi o da animosità personali), se egli abbia avuto o meno ragione. Non è soltanto la distanza storica a consentirlo: è la stessa analisi condotta da Pasolini a richiederlo in maniera quasi impellente. Gennariello, al pari degli Scritti corsari e delle Lettere luterane, non contengono esclusivamente una diagnosi, ma anche – e in misura consistente – una prognosi. Le constatazioni storiche, in essi, hanno al contempo valore di profezia. E infatti, della profezia a tratti assumono il tono: in più circostanze in quelle pagine ricorre l’evocazione di una punizione oscura e tremenda pendente sul capo di un’intera generazione di giovani: generazione per Pasolini già colpita al presente dalla propria infelicità, «e in futuro, certo, da qualcosa di più oggettivo e di più terribile», «in futuro, chissà da che cosa, da quali ecatombi».

Difficile dire quali terrificanti minacce egli vedesse addensarsi nel futuro degli adolescenti della metà degli anni settanta (i quindicenni di allora e i cinquantenni di oggi) e dei loro fratelli più giovani. Osservati in prospettiva storica, i rappresentanti della generazione dei “figli” (come del resto quelli delle generazioni venute dopo la loro) non hanno dovuto subire – da un punto di vista collettivo – un destino particolarmente avverso: nessuna guerra, nessuna pandemia (non ancora, almeno), nessuna piaga sociale di proporzioni gigantesche, nessuna calamità naturale dal potenziale distruttivo globale, capaci di spazzar via una o addirittura più generazioni – almeno in Italia, dagli anni settanta a oggi. Certo, le occasioni distruttive non sono mancate: Pasolini ad esempio parla delle droga come di una «vera tragedia italiana», drammatica spia della «perdita dei valori di una intera cultura». Altro tema ricorrente nei suoi scritti è quello della liberalizzazione dei comportamenti sessuali degli italiani, che egli mette in rapporto con la «“falsa tolleranza” del nuovo potere totalitario dei consumi».

Non sarebbe difficile, oggi, rintracciare nella proliferazione dell’uso di droghe, nella diffusione dell’AIDS, nell’aumento dell’incidenza di malattie come il cancro, segnali quantomeno preoccupanti, se non già l’avverarsi della profezia pasoliniana. Più che questa o quella malattia o piaga sociale, tuttavia, ciò che al giorno d’oggi sembra essere davvero “occasione distruttiva”, per tutte le generazioni in modo ormai pressoché indifferente – ma in particolare per quelle più giovani – è proprio la logica consumistica additata da Pasolini.

Ma sotto quale forma dovrebbe manifestarsi questa distruzione? Per quanto critici – o addirittura, per quanto oppositori – si possa o si voglia essere del sistema capitalistico e della civiltà dei consumi, sarebbe difficile negare che, nell’ambito della società italiana dal dopoguerra a oggi, accanto a molti e frequenti “mali”, capitalismo e civiltà dei consumi siano stati portatori di un altrettanto diffuso benessere. In che maniera dunque la logica consumistica eserciterebbe un’azione esclusivamente distruttiva?

Si provino a riconsiderare le condizioni in cui, nel corso di tale periodo, si sono sviluppate le generazioni dei “figli” e dei “figli dei figli”. Come si è detto poco più sopra, nessun evento particolarmente negativo è stato riservato a esse: né guerre né catastrofi né altre sciagure epocali. Difficilmente si potrebbero immaginare circostanze storicamente peggiori. Per quanto possa apparire paradossale, e addirittura crudelmente beffardo, l’assenza di elementi negativi, con la conseguente fiducia in un (illusorio) ininterrotto progresso, dapprima, e il lento deteriorarsi del panorama complessivo, con l’assuefazione a un inesorabile regresso, ai giorni nostri – tutto ciò costituisce la condizione di gran lunga meno auspicabile per far sì che una generazione possa liberarsi di quella precedente, anziché ereditarne passivamente il carico: quella colpa dei padri che in tal modo continua a gravare sulle spalle dei figli.

D’altronde, è proprio la mancanza di qualsivoglia deviazione dal solco storico segnato, ovvero l’insussistenza di qualsiasi “distacco” da esso, la dimostrazione più lampante dell’accettazione dell’eredità della generazione precedente da parte di quelle successive.

Settant’anni fa la guerra, pur con il suo immane carico di tragicità e il pesante tributo di sangue pagato da intere generazioni d’italiani, aveva segnato un’incontrovertibile cesura tra l’Italia fascista e l’Italia della ricostruzione. E se ciò nonostante l’eredità del fascismo ha finito con il conservarsi sotto molteplici forme nel regime clerico-fascista democristiano (come lo stesso Pasolini in più circostanze non manca di rilevare), è tuttavia innegabile che il pur forzato ricambio generazionale abbia giocato un ruolo essenziale nel rinnovamento dell’Italia degli anni cinquanta.

Quarant’anni fa il cosiddetto Sessantotto, pur con tutte le contraddizioni che lo hanno caratterizzato, ha rappresentato il tentativo – non sempre riuscito, o riuscito in modo soltanto parziale ed epidermico – di liberarsi della generazione dei padri: in senso letterale (genitori), e in senso metaforico (insegnanti). Soprattutto in quest’ultimo caso ha avuto luogo – nelle circostanze migliori – una radicale messa in discussione dei fondamenti della cultura offerta da un’intera generazione spesso ancora legata alla società prebellica e fascista.

Al giorno d’oggi, al contrario, per motivi tanto strutturali che contingenti, le giovani generazioni non hanno alcuna assuefazione alla lotta: né per reagire contro qualcuno o qualcosa che dall’esterno le combatte come un nemico, né per attaccare qualcuno o qualcosa che esse stesse considerano come un nemico.

Si potrebbe dedurne che le giovani generazioni sono più mature di quelle che le hanno precedute, che sono ispirate da principî di fraternità, di amicizia o di “pacifismo”, più di quanto non sia mai accaduto prima di loro. Tale ipotesi si scontra tuttavia con quanto quotidianamente testimoniato dalla cronaca, da cui le giovani generazioni (non tutti i giovani, in modo indifferenziato e generico, naturalmente) risultano spesso, se non addirittura «aggressive fino alla delinquenza», come evidenziato da Pasolini, quantomeno sordamente insensibili fino alla crudeltà.

La non assuefazione alla lotta delle giovani generazioni esige dunque una diversa spiegazione. Se infatti aggressività e insensibilità mal si conciliano con la presunta “pacificità” di generazioni che proseguono il loro cammino lungo la strada indicata dai “padri”, queste stesse tendenze non sono invece antitetiche, bensì piuttosto complementari, a un altro carattere distintivo dei rappresentanti di tali generazioni: il loro essere «passivi fino all’infelicità». In questo senso, la continuità con le generazioni precedenti e con il corso storico segnato, rilevata poc’anzi, potrebbe essere interpretata come un ineluttabile segno di passività. E la passività, fra le forme di colpevolezza che contraddistinguono coloro che sono incapaci di liberarsi dell’eredità dei “padri”, secondo la concezione pasoliniana, «non è una colpa minore».

D’altra parte, questa incapacità non è forse esclusivo appannaggio delle “giovani generazioni”, perlomeno in Italia. Si legga quanto scrive Umberto Saba (in Scorciatoie e raccontini, Mondadori, Milano 1946): «Vi siete mai chiesti perché l’Italia non ha mai avuta, in tutta la sua storia – da Roma ad oggi – una sola vera rivoluzione? La risposta – chiave che apre molte porte – è forse la storia d’Italia in poche righe. Gli italiani non sono parricidi; sono fratricidi. […] Ed è solo con il parricidio (uccisione del vecchio) che si inizia una rivoluzione. Gli italiani vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli».

Il problema dunque non riguarda soltanto i giovani: a meno che per “giovani” non s’intenda (come ormai in effetti s’intende, benché solo ed esclusivamente in Italia) tutte le persone comprese in quella larga fascia d’età che va dall’adolescenza fino ai cinquant’anni. Tale allargamento dello “spettro” della gioventù si registra con grande evidenza nelle abitudini linguistiche – oltreché nella prassi concreta – italiane: laddove, ad esempio, si parla di “giovani” politici, di “giovani” industriali, di “giovani” manager, di “giovani” professori o di “giovani” architetti, riferendosi a individui non certo di venticinque o trent’anni bensì, appunto, di quaranta o cinquant’anni, e anche oltre. Ciò rimarca due caratteristiche specifiche della società italiana dell’ultimo trentennio: il fatto che i giovani davvero giovani costituiscono un’eccezione all’interno dei quadri direttivi del paese; e il fatto che, essendo il quadro direttivo, in pressoché tutti i settori, nelle mani di individui di sessanta, settanta o anche ottant’anni, coloro che hanno cinquant’anni risultano effettivamente – benché pur sempre relativamente – “giovani”.

Anche tali presunti “giovani” di quaranta o cinquant’anni, comunque, rappresentano un’eccezione a loro volta; e se non sono rarissimi sotto un profilo numerico, rarissimamente occupano posizioni “che contino” davvero. Davanti si ritrovano sempre – nella maggior parte dei casi – persone più anziane di loro, a cui la preminenza del ruolo spetta spesso non per questioni di merito bensì per “anzianità di carriera”. E proprio qui sta il nodo della questione: rovesciando l’inveterata consuetudine in base alla quale hanno sempre favorito il ricambio generazionale facendosi da parte o morendo, al giorno d’oggi gli anziani combattono strenuamente, con le unghie e con i denti, per la difesa del proprio posto di lavoro, del proprio ruolo sociale, in una parola del proprio diritto a esistere attivamente. Nulla d’incomprensibile, o di soggettivamente sbagliato, se non finisse con il generare un’acerrima conflittualità con le generazioni più giovani.

Ciò – sia ben chiaro – non ha posto termine all’altrettanto inveterata consuetudine di avvantaggiare nel loro inserimento sociale e lavorativo i propri figli. Ma anche il fenomeno del “nepotismo”, nella sua versione attuale, è riformulato a partire dal principio della maggiore importanza – ovvero della “superiorità” – dei padri rispetto ai figli. L’idea apparentemente “innata” che le generazioni successive fossero naturalmente più progredite in rapporto a quelle precedenti è venuta così a cadere. Non si tratta più della normale dialettica tra le generazioni, per cui gli anziani semplicemente “non capiscono” i giovani – e viceversa. Si tratta piuttosto di una lotta aspra, quasi rabbiosa, che gli anziani ingaggiano per la propria sopravvivenza: una lotta per la perpetuazione del passato e per il mantenimento del presente. Una lotta, di conseguenza, contro il futuro e contro i giovani.

Questi ultimi non soltanto vengono di fatto privati di molte opportunità di lavoro e conseguentemente dell’autonomia economica e dello status a essa connesso, ma ancor di più vengono privati della loro dignità, della fiducia in se stessi e della speranza nel futuro.

In tutto ciò gli anziani non hanno un ruolo meramente passivo, limitandosi a mantenere le posizioni che hanno sempre occupato sinora. Da parte delle generazioni più anziane vi è invece una vera e propria rivendicazione del diritto a occupare le posizioni che occupano, a esercitare la preminenza che esercitano. Le ragioni di ciò, che rimarrebbero semplicemente inspiegabili alla luce delle consuete dinamiche generazionali, si lasciano invece comprendere se inquadrate da un punto di vista storico. Ed è proprio nella prospettiva offerta da Pasolini che esse diventano drammaticamente chiare.

Le ragioni dello scontro tra le generazioni che hanno fatto la guerra (e ancora di più, che hanno fatto la Resistenza) e il Sessantotto (pur non trattandosi evidentemente della stessa generazione), e le generazioni successive, non è riducibile a una differenza di età (benché c’entri anche questa, ovviamente) quanto piuttosto è riconducibile a quella differenza “antropologica” di cui parla Pasolini. Pur nella continuità (apparente) tra le generazioni, di cui si è detto più sopra, infatti, massima è la distanza effettiva fra loro, come mai forse in eguale misura nel corso della storia. Distanza di comportamenti, anzitutto: ultrapassività dei giovani e iperattivismo degli anziani, come già rilevato. Inoltre, distanza di mentalità: priva di un centro, di un valore assoluto, e aperta a un divenire continuo, quella dei giovani; cristallizzata sul proprio “cielo delle stelle fisse”, ovvero su un universo tolemaico ancorato all’inamovibile pietra basamentale dell’esperienza, quella degli anziani.

Come sono rapportabili tali distanze a una logica consumistica? Per quanto possa apparirvi estranea, essa ne è invece la causa più diretta e profonda. È proprio la dimensione consumistica la matrice della mentalità altamente relativistica delle generazioni più giovani (da Gennariello in avanti), tanto quanto lo è del radicale sovvertimento di comportamento delle generazioni più anziane nei confronti di quelle più giovani. In entrambi i casi si tratta degli effetti della scomparsa della civiltà tradizionale di cui parla Pasolini, scomparsa che i soggetti più giovani – come visto – subiscono con maggior rilevanza in ragione della più prolungata e integrale “esposizione” alla società dei consumi rispetto a quelli più anziani.

Paradossalmente, tuttavia, sono proprio gli anziani a costituire il problema maggiore, oggi. È loro la contraddizione più lacerante (il che di nuovo si lascia spiegare con la diversità delle condizioni esistenziali nella quali hanno vissuto). Sono gli anziani, infatti, nella situazione italiana attuale, a nutrire una diffidenza – e addirittura, di sovente, un’aperta ostilità – nei confronti dei giovani, piuttosto che il contrario. E sono gli anziani, ancora, che avanzano la pretesa di condurre il gioco sulla base esclusiva della propria esperienza.

Naturalmente sarebbe difficile negare la sostanzialità e l’utilità dell’esperienza delle generazioni più anziane in termini di vastità del sapere accumulato e di capacità di metterlo in relazione. Tuttavia, a produrre un conflitto generazionale senza precedenti è il loro tenace rifiuto a spostare il confronto dal terreno sedimentato dell’esperienza a quello probabilmente più sconnesso, sicuramente composito, ma almeno potenzialmente prolifico coltivato dai giovani.

Con tutta evidenza, la negazione in blocco di tutto ciò da parte degli anziani, su base assai più pregiudiziale che non di merito, è l’arma strategica da essi impugnata per gettare discredito sugli “avversari” e mantenerli soggiogati in una posizione subalterna. Ma è anche – al contempo – lo scudo protettivo furiosamente brandito per opporre un’ultima, disperata resistenza.

Ma non si comprenderebbe per intero la tragicità della situazione attuale se non s’intendesse che così facendo la generazione dei padri non si limita a salvaguardare se stessa bensì escogita il modo per far pagare in concreto le proprie colpe ai figli. E che dunque la lotta degli anziani contro i giovani non è altro che la terribile punizione che i figli subiscono per non aver saputo liberarsi dei padri.

maggio 2010

dicembre 2015