di Nicolò Ornaghi e Francesco Zorzi

E di quel contadino ho preso anche l’astio

Il Teatro del Mondo apre l’11 novembre 1979, a Venezia. Viene messo in scena in scena l’Aleph di Jorge Luis Borges. Il Teatro del Mondo non è solo una delle realizzazioni più emblematiche nella poetica rossiana ma un vero e proprio spartiacque, l’edificio con cui l’architetto milanese viene consacrato globalmente in modo definitivo. Arduino Cantàfora lascia l’ufficio di Aldo Rossi, l’anno precedente, nel 1978, ponendo fine a un intenso periodo iniziato nel 1973, caratterizzato dalla presenza di un gruppo di lavoro legato saldamente, composto da Rossi, Cantàfora e Gianni Braghieri.

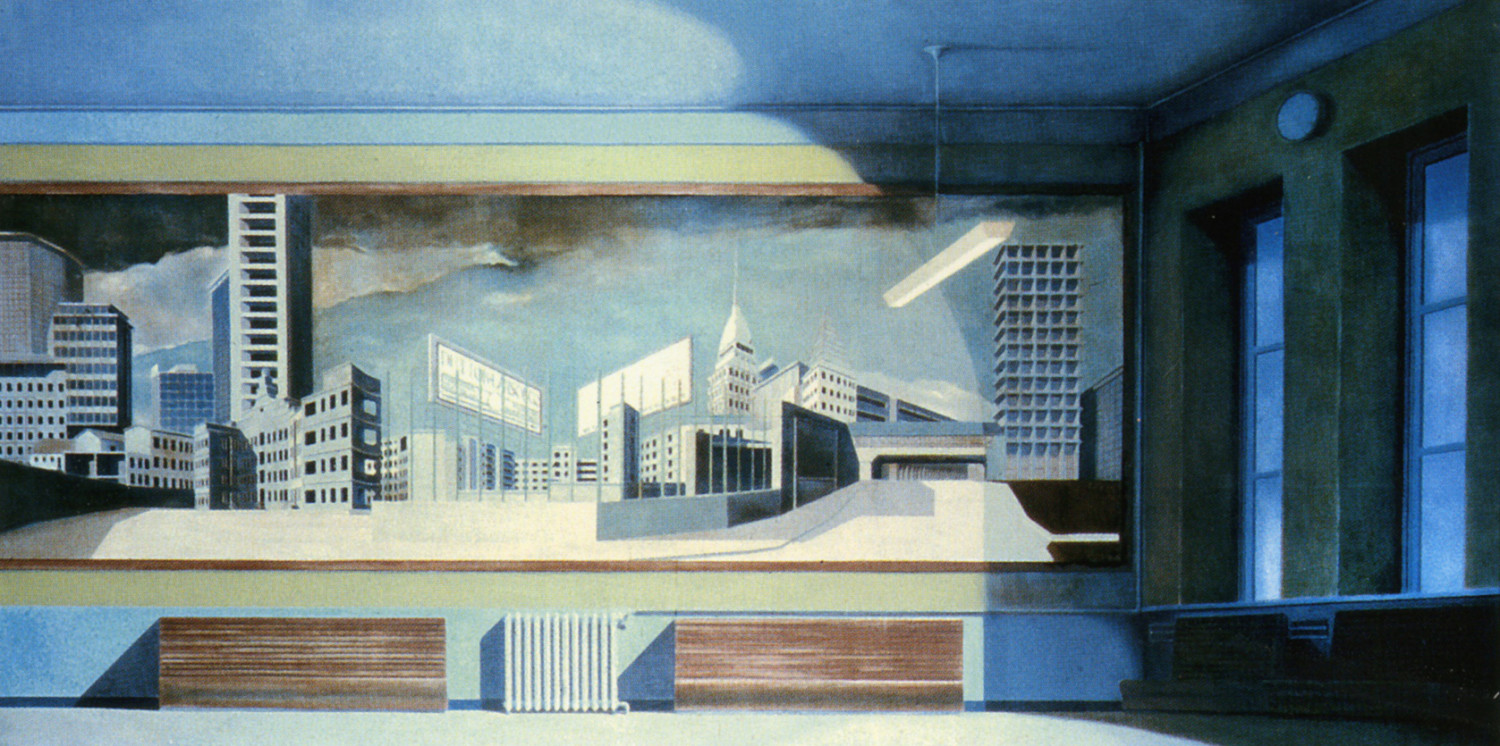

Oggi Cantàfora è professore emerito di architettura al Politecnico Federale di Losanna. È stato professore all’Accademia di Architettura di Mendrisio e visiting professor alla scuola di architettura di Yale. Divenne famoso come pittore nel 1973, quando produsse, all’età di 28 anni, l’immagine-manifesto della XV Triennale di Milano: il grande dipinto conosciuto come La Città Analoga, temporaneamente ritornato alla sua sede originaria grazie alla pregevole mostra, Comunità Italia, curata da Marco Biraghi e Alberto Ferlenga, in corso, al momento, al Palazzo dell’arte di Milano.

Il lavoro di Cantàfora è stato esposto, oltre che alla Triennale di Milano, in entrambe le sezioni, architettura e arte, de La Biennale di Venzia, all’Alcazar di Siviglia, al Martin Gropius Bau di Berlino, a Palazzo Reale a Milano, al Centro Pompidou di Parigi. È inoltre scrittore e scenografo. L’intervista è stata registrata a Milano presso l’abitazione di Arduino Cantafora il 23 marzo 2015.

Nicolò Ornaghi. Lei nel 1978 lascia lo studio e si dedica principalmente alla pittura. Continua però a scrivere su Rossi in varie occasioni. Qui faccio riferimento a un testo uscito in seguito al convegno del 2008, La Lezione di Aldo Rossi, all’Università di Bologna. Il testo è intitolato Per gioco[note]A. Cantafora, Per gioco, pg. 220-223. A. Trentin, La Lezione di Aldo Rossi, Bonomia University Press, Bologna, 2008[/note], un titolo che, riferito ad Aldo Rossi desta attenzione considerata l’austerità del personaggio e della sua architettura, perlomeno secondo l’opinione più diffusa, magari superficiale. In questo testo lei tocca molti punti per noi interessanti, soprattutto in riferimento alla cesura spesso individuata tra la produzione dei cosiddetti primo Rossi e secondo Rossi. Tale cesura sembra a noi piuttosto artefatta in quanto le figure caratterizzanti la produzione di Rossi vengono ripetute senza soluzione di continuità. Cambia invece qualcosa di molto più profondo, che esula l’architettura e che attiene alla vita: una crisi, frutto di molte concause, ma essenzialmente autobiografica piuttosto che creativa o teorica.

Arduino Cantafora. Questo però è comune a tutti, è una storia che si ripete. Io credo che sia una costante umana. C’è una fase di ricerca, di messa a punto, di idealità, poi c’è una fase in cui si è acquisito il vocabolario, la grammatica e la sintassi, e poi il tutto si trasforma in un’arte di combinazione di elementi. Prevalentemente il lavoro viene più delegato che elaborato. Fatalmente è così. Quando le pubbliche relazioni diventano predominanti rispetto al momento introspettivo, di riflessione, di elaborazione, c’è una perdita di contenuti. O meglio, i contenuti rimangono anche gli stessi ma non c’è più quella tensione ideale che li tiene insieme. La fama non è un danno in sé. È che disperde i tempi. Ti fa occupare di altre cose. C’è sostanzialmente una supervisione più che una invenzione.

O: Ci sembra che Rossi abbia sofferto molto questo passaggio.

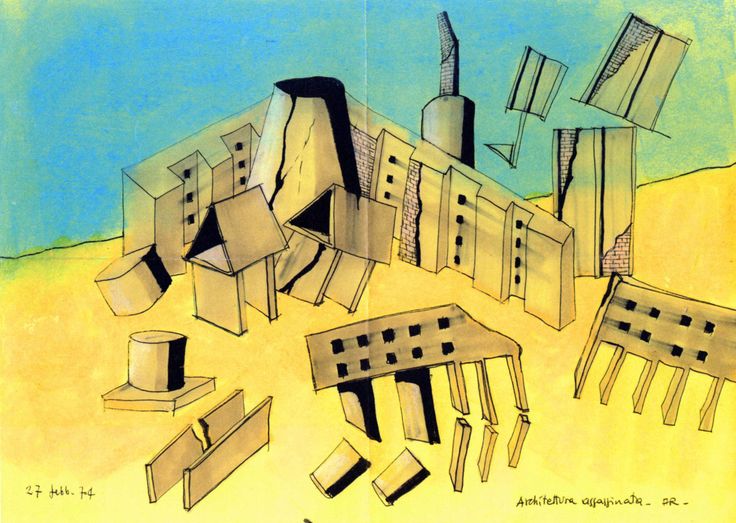

C: Da una parte lo soffre, dall’altra ci gioca. Ritorniamo al Per gioco, forse in parte anche in una teatrale autoconsapevolezza della perdita. Lui aveva già giocato sull’autodistruzione dell’opera, Ora tutto questo è perduto, architettura assassinata[note]Arduino Cantafora si riferisce ad alcuni famosi disegni prodotti da Rossi nella metà degli anni ‘70, Architettura assassinata in 1974, and Dieses ist lange her /Ora questo è perduto nel 1975. Ora in G. Celant, D. Ghirardo, Aldo Rossi disegni, Skyra, Milan, 2008.[/note], cha appartengono ancora ai momenti di una carica ideale molto forte. Anni dopo ricordo una frase, l’avevo incontrato sul marciapiede fuori della stazione Centrale, io partivo per Losanna, lui rientrava non ricordo da dove, mi disse: “Hai visto Arduino – aveva appena vinto il premio Pritzker – sono diventato l’architetto più famoso del mondo, voglio vedere se riesco a diventare l’architetto più ricco del mondo.”

O: Dicono che nel 1993 fatturò 3 miliardi e mezzo di lire.

C: Si nel panorama italiano era un’enormità. Peraltro con uno studio piuttosto piccolo. Era già in via della Porta ma non erano più di venti persone. Anche se il grosso del fatturato veniva dalle royalties di Alessi, con le varie caffettiere, la cupola, la conica. Ho visto coniche anche nelle case più improbabili, come regalo di nozze. Quell’oggetto era entrato in una dimensione di inconscio collettivo. Quando si centra uno di quegli obiettivi è come aver vinto alla lotteria.

Ma torniamo a noi, riguardo alla vostra domanda, senza cinismo, io credo che sia normale, è prassi che accada, accade anche per chiunque abbia un’attività relativamente creativa, ad un certo punto si ha davanti un altopiano in cui si recuperano pezzi e si mettono assieme. Persone che riescono a tenere una tensione ideale per tutta una vita ce ne sono ben poche. Oggettivamente è il mondo che non lo consente, ti ruba, ti attrae, inizi ad avere l’invito, la serata, la conferenza. Diventi il personaggio che porta in giro se stesso.

O: C’era in Rossi una tensione rispetto al presente? Mi riferisco a Manipulite o a quel genere di contemporaneità. Mi spiego meglio, Rossi in gioventù è stato ideologico, era stato comunista. E il gruppo di lavoro era legato da una certa ideologia.

C: Si tutta la redazione di Casabella[note]Rossi lavora come editore di Casabella tra il 1955 e il 1964, scrivendo articoli fondamentali come Adolf Loos, 1870–1933, (novembre 1959) e Emil Kaufmann e l’architettura dell’Illuminismo, (ottobre 1958).[/note].

O: Sì, e in ogni caso, indipendentemente dalla fazione, si trattava di una ideologia volta a qualcosa di propositivo…

C: Si certo al bene pubblico.

O: Nella crisi autobiografica ci sono componenti che derivano da una certa disillusione o profonda sofferenza per una condizione contestuale ormai degradata, Rossi ad un certo punto smette di parlare di temi sociali e si rifugia in quelle che sono le sue figure ricorrenti, come se abbandonasse il contemporaneo per occupare uno spazio altro, largamente astratto.

C: Parlava ancora di attualità. Lui sostanzialmente non è mai stato allineato alla normativa del PC, è sempre stato eccentrico anche da giovane e il suo buon referente, per amicizia veramente profonda, era Carlo Aymonino[note]Aymonino militò nel partito comunista per tutta la sua vita. Ne fu coinvolto operativamente, nel governo della città di Roma, come assessore agli interventi sul centro storico tra il 1980 e il 1984 sotto i sindaci Luigi Petroselli e Ugo Vetere. È sepolto al cimitero monumentale di Torino, sulla sua tomba volle che fosse scritto: “Carlo Aymonino, architetto e comunista”[/note]. D’altronde fu proprio attraverso Aymonino che Rossi ebbe la possibilità di costruire il Gallaratese. Quell’area era stata acquisita da Aymonino attraverso sani, non necessariamente corrotti, giochi di partito. Poi Aymonino lo fece lavorare invitandolo a costruire la sua stecca all’interno del lotto.

Ma pensate alle polemiche con Melograni su Rinascita o Controspazio[note]Cantàfora si riferisce al dibattito sulle rivolte studentesche del 1968, particolarmente rilevanti nel contesto della facoltà di Architettura di Milano. cfr. Carlo Melograni, Franco Berlanda, Renato Nicolini, Aldo Rossi, Paolo Portoghesi, Cronaca di una polemica, in Controspazio III, n. 10–11, (Ottobre–Novembre 1971), pg. 2–11.[/note]. Il partito stesso lo considerava fascio-stalinista, le sue forme non erano allineate all’ideologia corrente degli architetti che costituivano la linea di corrente culturale architettonica del partito comunista.

O: Tipo Aymonino?

C: Aymonino era uno furbo. Da principe romano riusciva a tenersi tra il vaticano e via delle botteghe oscure. Era diventato preside di Venezia, era stato assessore con Argan. Il partito comunista appoggiava le ipotesi anche un po’ qualunquiste di De Carlo, si pensi al piano urbanistico per Urbino. Era quello il tipo di materiale su cui lavorare. Melograni era il teorico ufficiale per l’architettura. Era un partito comunista che era più vicino alle teorie e alle ipotesi di Bruno Zevi che erano l’esatto opposto delle teorie sulla storia di Rossi. Zevi quando venne alla Triennale del ’73 gli disse: “Sei un porco! sei un meraviglioso porco, ma sei un porco!”.

Sulla contemporaneità posso raccontarvi degli aneddoti, c’erano parecchie discussioni con Braghieri perché lo prendeva sul serio. Quando Rossi diceva: “Basta, io adesso voto Almirante, sono tutti schifosi e l’unica persona seria, che tiene un discorso coerente è Almirante.” Gianni gli diceva: “Esatto! Da quel fascista che sei!”

Francesco Zorzi. A proposito di Braghieri. Entrambi, sia lei che Rossi ricordate, in due saggi diversi, un momento particolare legato al concorso per la casa dello studente di Chieti, la visita al Castello di Lucera, Rossi nel saggio introduttivo alla sua monografia[note]Arduino Cantafora, Architetture, Mondadori Electa, Milano, 1984[/note], lei nel saggio I monumenti con noi[note]A.Cantafora, I monumenti con noi, p. 78. In Arduino Cantafora, Architetture, Mondadori Electa, Milano, 1984[/note], del 1977. Mi chiedevo il perché di questa analogia e come mai avesse così tanta importanza per entrambi quel luogo specifico.

C: Il concorso per la casa dello studente di Chieti è stato l’apice di una collaborazione. Rossi in quell’anno, mentre facevamo il concorso partì per gli Stati Uniti, era finalmente riuscito ad ottenere il visto, sapete, essendo stato iscritto al partito comunista non era facile. La Cooper Union, la scuola che lo invitò, si prodigò moltissimo per portare Rossi in America, dovete ricordare che erano gli anni della contrapposizione frontale occidente-oriente. Noi lavoravamo al concorso, eravamo in due, io e Gianni Braghieri. Mi ricordo che Rossi mandava queste lettere dove raccontava di mitici campus americani, noi quindi cercavamo di interpretare queste parole in una messa in forma che desse il profumo del campus studentesco. Mi ero investito molto su quel progetto e non so come mai mi erano venute in mente, prima che lui facesse, le cabine dell’Elba, le cabine degli stabilimenti balneari di Ostia Lido, vicino a Roma, dove andavo da bambino. Quello era stato il punto di partenza del ragionamento per fare le casette degli studenti. Lui torno e disse: “perfetto, stavo cercando proprio questo”. Facciamo quindi il modello e partiamo per consegnare. Il tutto in uno spirito di piena identità, di grande coesione, come se tutti e tre avessimo dato realmente una parte di noi stessi nell’esecuzione di quel progetto. Il pomeriggio stesso della consegna di tavole e modello a Chieti anziché prendere la macchina e tornare indietro andammo verso sud, e dopo Termoli arrivammo a Lucera. C’era il tramonto. Arrivammo sotto il castello, su questa piazzaforte abbandonata da cui si vedevano le colline e la città sottostante. Quel momento fu come la sintesi di un percorso che era durato tre mesi. Credo che per questo sia poi venuto fuori negli scritti di cui parli. Assunse un connotato molto marcato, realmente simbolico.

Z: Rossi, sempre in quel saggio, riferendosi al castello nella sua collocazione nel paesaggio scrisse: “è come se ci fosse sempre stato”.

C:. Esattamente.

Z: In quel testo Rossi usa le stesse parole per descrivere la sua opera pittorica.

O: Nonostante o rispetto all’architettura, qual era il vostro rapporto amicale, ma anche professionale, da pittori?

C: Rossi tutto era tranne che un pittore tecnico. Sempre restando negli aneddoti mi ricordo di una volta in studio in cui lui stava dipingendo e io gli dissi: “Guarda che con l’impasto così non è la soluzione migliore.” Lui mi disse: “Fammi vedere tu come fai l’impasto.” Allora io iniziai a lavorare il colore e si vede subito quando uno ha dimestichezza con una tavolozza da come va a pescare i colori e da come li fonde. Mi guardò schernito ma utilizzò il tono da me miscelato. Tornò da me poco dopo e mi disse: “Ma cosa dici se usassi questo spray…”, che proprio non c’entrava niente. Stavo disegnando, alzai la testa e dissi: “Scusami Aldo ma proprio non mi intendo di colori per carrozzeria.” Lui si girò e se ne andò. Dopo disse a Gianni: “Però Arduino è duro!”

O: Eravate in tre in studio in quel periodo?

C: Sì in tre. Ogni tanto veniva Max Bosshard. Forse per uno o due concorsi. Era un nucleo molto stretto, direi saldato. I rapporti amicali erano fortissimi. Eravamo insieme dalla mattina alla sera.

N.O. Chi frequentavate di “esterno”? la sera o dopo il lavoro..

C: Nessuno. E soprattutto non si doveva parlare di architettura. Vietato. Soprattutto dell’architettura del momento, l’architettura delle riviste, l’architettura del dibattito. Era consentito parlare di letteratura, di cinema, di teatro. Anche poco di teatro, se non del teatro di Carmelo Bene. Ma di architettura neanche una parola. Di fronte allo studio di via Maddalena c’era e c’è tuttora, un palazzone, un isolato intero, anni ‘10 o ’15, di quell’architettura eclettica. Era diventato come la tavola vivente dell’arte compositiva dell’architettura. Il dettaglio d’angolo, come la mensola del balcone entra nel muro, come si integra. Ironicamente quello era uno dei riferimenti dell’architettura. Altra architettura di cui era consentito parlare era quella del primissimo ottocento milanese. Il neoclassico milanese. Da commissione di ornato fabbrica o da tavole dell’Antolini di foro Bonaparte. O i grandi riferimenti dell’architettura romanica lombarda.

O: Anche rinascimento?

C: Meglio quella del periodo dei Solari, quella di mattoni. Quella dei mastri comacini, quel tipo di architettura. E quella industriale, quella degli opifici ottocenteschi, delle filande.

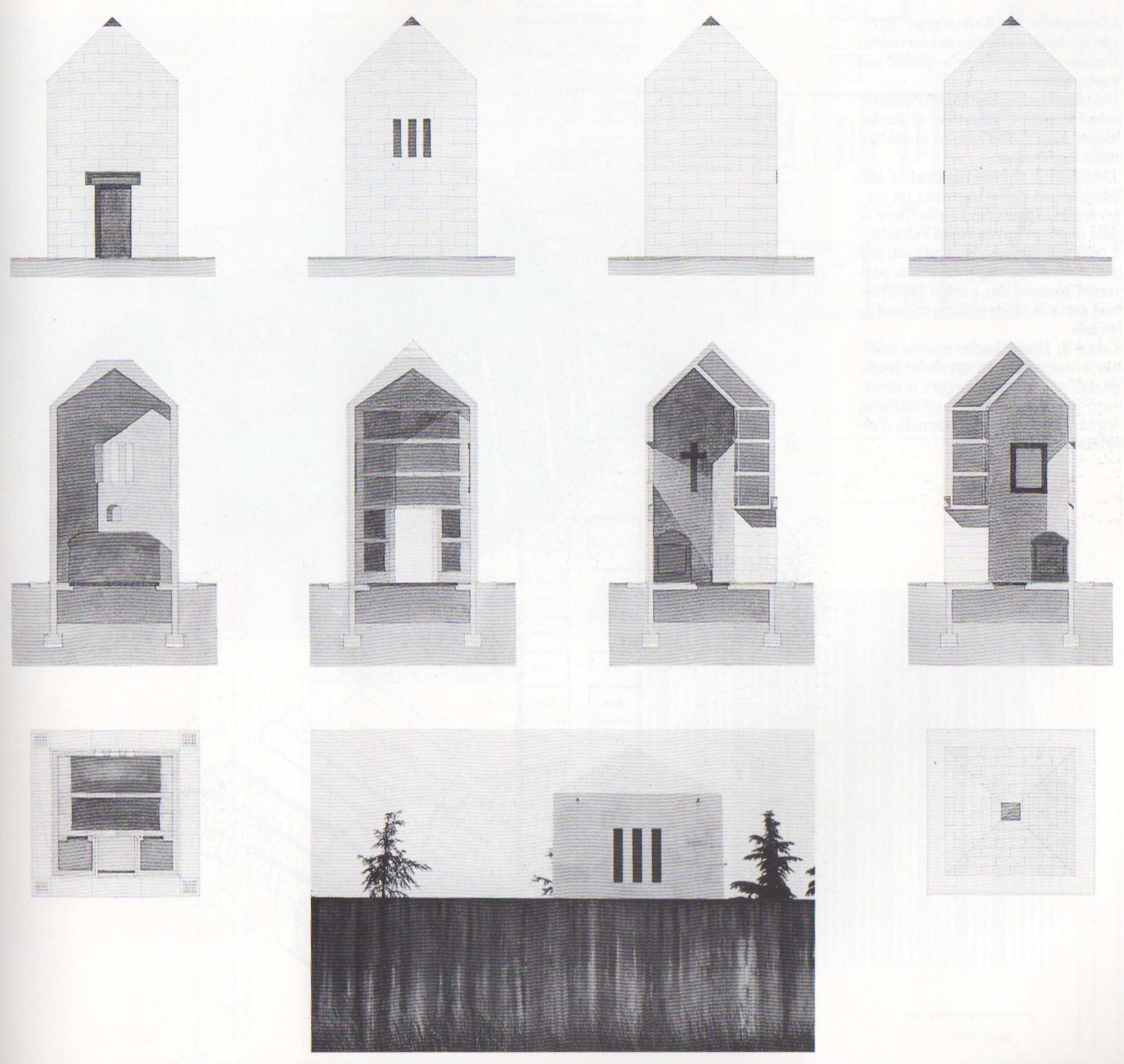

O: Certo, da li vengono le fascinazioni per le ciminiere. E forse anche per una certa tensione verticale. Lei nel testo che ho citato all’inizio scrive “la scala ripida e poco agevole dove abitano le cose”[note]A. Cantafora, Per gioco, in A. Trentin, La Lezione di Aldo Rossi, Bonomia University Press, Bologna, 2008, pg. 220[/note]. Ci sembra in fondo che Rossi non abbia mai smesso di utilizzare questa scala. Nel 1995, due anni prima della morte, progetta e costruisce una tomba al cimitero di Lambrate, a Milano. La cappella Dallargine[note]A. Ferlenga, Aldo Rossi. Opera completa (1993-1996), Mondadori Electa, Milano, 1996, pg.252-253[/note], una piccola torretta, costituita da un parallelepipedo sormontato da un tetto a piramide. Un’opera con cui Rossi torna al purismo giovanile e che da sola smonta l’apparato teorico di coloro che sostengono una cesura incolmabile nella produzione rossiana.

C: Io penso ci fossero varie tensioni, come il fascino della costruzione contenuta. Nei vocabolari storici, compresenti, dell’architettura trovi per esempio la cascina che è sempre rimasta il grande archetipo intorno al quale Rossi ha girovagato per una vita intera. Uno spazio polifunzionale in cui le attività sono molteplici e vi è un intenso rapporto col territorio. Quindi la cascina, l’orizzontalità della pianura padana, il muro di cinta contenuto, basso, comunque orizzontale e poi le emergenze, per esempio le torri colombarie che variano tipologicamente dal milanese fino al bolognese. Muovendosi intorno a questo territorio della grande centuriatio trovi questi elementi verticali che si adattano in funzione di una serie di abitudini, di modi essere degli uni e degli altri, mantenendo però una certa unità tipologica. Credo che per Rossi ci fosse sempre questo incontro tra elementi in cui la verticalità e l’orizzontale si devono confrontare. Poi ci possono essere predominanze dell’uno o dell’altro. Se prendi strutture come il Gallaratese l’idea è quella della grande nave con elementi come le grandi colonne e i setti che sospingono verso la verticalità.

Z: Sono incuriosito dalla questione temporale, del tempo inteso alla maniera di Rossi, con accezione atmosferica e cronologica. Riguardo a quest’ultima, in molte sue opere, dove c’è un orologio sono le cinque meno cinque del pomeriggio. Lo stesso Rossi nell’Autobiografia scientifica parla della condizione delle cinque del pomeriggio come momento esistenziale.

C: È l’omaggio a García Lorca. Las cinco de la tarde[note]Federico García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935[/note]. Il momento in cui il toro entra nell’arena. Per la Spagna di allora dove tutto era cronologicamente fluttuante, dove ogni appuntamento era all’incirca, verso una determinata ora (potevano essere le nove come le nove e mezza o le dieci) era un punto fermo. Il momento della verità. Ognuno di noi ha un appuntamento col destino o con sè stesso, come lo si voglia chiamare. Sta di fatto che c’è una cosa in cui bisogna essere molto seri, ed è la sfida della vita, l’impegno del lavoro… Ognuno si costruisce la propria arena, però la si deve costruire, non si può essere sempre un po’ vaghi. Simbolicamente era bello riferirsi al canto di un poeta come Lorca, un andaluso che le sue cinco de la tarde le paga con la vita, viene fucilato.

O: Lei trasla in Rossi il rapporto spazio-tempo in spazio-tempo-memoria. Per cui esiste lo spazio e il tempo ma poi c’è la memoria, che ha un ruolo autonomo, stabile.

C: La memoria si dilata, si contrae, subisce delle modificazioni…

O: Però sembra che Rossi ad un certo momento concluda il repertorio formale che attiene alla memoria evitando di ampliarlo ulteriormente. Forse questo avviene negli anni ’70. Aymonino in un’intervista parla del libro sull’analogia, a cui Rossi forse lavora già dal 1973, dalla Triennale dove lei dipinse la Città analoga[note]La Città Analoga per la Triennale del 1973 non va confusa con la Città Analoga, un collage di Rossi con Eraldo Consolascio, Bruno Reichlin, e Fabio Reinhart in mostra alla Biennale di Venezia 1976.[/note]. Forse questo testo avrebbe chiarito alcune questioni relative al rapporto tra Rossi e la memoria ma fatalmente non ha preso forma. Aymonino sostiene che non riuscì a concluderlo perché negli ultimi dieci anni era “disperso”. “Lo incontrai all’aeroporto di Venezia, oppure a quello di Roma – questo non me lo ricordo – ma mi è rimasta impressa la sua espressione e ciò che mi disse, lui scendeva da un aereo per risalire su un altro per andare chissà dove e mi disse: «Carlo, non ce la faccio più!»”[note]F. Visconti, R. Capozzi, Architettura Razionale >1973_2008>, Clean, Napoli 2008, pg.31.[/note]

C: È un prezzo che si paga… poi ci sono persone che hanno maggiore o minore cinismo. Rossi simulava cinismo ma di suo era di una purezza cristallina. Come molti ragazzi della sua generazione, era stato allevato tra la mamma, la parrocchia dove faceva da chierichetto e l’educazione cattolica. Quasi tutti quelli della sua generazione hanno avuto questa storia di cattolicesimo spinto alle estreme conseguenze e poi fatalmente l’ingresso nel partito comunista. Da una parrocchia a quell’altra. E in entrambi con estremo rigore e tensione morale.

O: Quindi il conforto del rito… lei quindi crede che questo passaggio, o questi passaggi abbiano influito su Rossi, lo abbiano lasciato, per cosi dire, spaesato….

C: Soprattutto resti spaesato quando incontri il terzo mondo. Quello dove tutto è possibile, fatto di coriandoli e cotillon, fiumi di alcool molto cari e magari anche un po’ di droga. Tutte cose che rompono la dimensione piccolo borghese fatta di tensioni morali, etiche… nel resto ci sono troppe sirene che cantano… lui non è che non sapesse giocare con le sirene, ci giocava, però appunto quando vede Aymonino dice “sono distrutto”. Era diventato quasi patetico in questa sua ultima forma di comunicazione. Con chiunque di noi che lo avevamo conosciuto in altro modo, aveva questi alti e bassi per cui parlava di cose straordinarie; non mi ricordo più quale sceicco o principe gli aveva mandato un aereo privato… voleva ricostruire non so quale palazzo imperiale… cose fuori dal senso comune. Poi finiva questo racconto, si abbatteva e diceva: “non ce la faccio più, sono tutte delle cagate, cosa vuol dire fare questa roba…” Era un ping pong che lo teneva… il Teatro del Mondo in effetti ha innescato un processo imprevedibile. È riuscito a provocargli una cosa straordinaria. Nancy Reagan lo vede, non so se dal vero o pubblicato, e decide di volerlo nella baia di San Francisco. Un giorno arriva una chiamata in studio, così mi è stato raccontato da persone che c’erano, e la moglie del ministro degli esteri in quella circostanza, dice: “Architetto, ho ricevuto, via la nostra ambasciata, un’informazione per cui la first lady Reagan vorrebbe incontrarla per discutere la possibilità, finita la Biennale, di trasferimento del Teatro negli Stati Uniti.” Il ministero degli esteri mandò un aereo qui a Linate per caricare Rossi e portarlo a Roma per andare all’ambasciata americana e accordarsi sul viaggio in America. Questo per dire che il Teatro del Mondo, direttamente o indirettamente, ha innescato una crescita esponenziale del personaggio. Gli ha fatto compiere un salto di scala che non era neppure prevedibile. Anche se del viaggio in America non se ne fece più niente.

O: Se da una parte doveva essere lusingato forse dall’altra gli veniva attribuita una misura che non era sua…

C: Certo. Gli è scoppiata tra le mani un qualcosa che andava oltre, che non era più controllabile. Perlomeno non lo era da una persona sola. Persone molto più scafate dal punto di vista organizzativo, anche mentalmente organizzativo, come Renzo Piano, sanno gestire molto meglio la loro vita sul piano delle pubbliche relazioni. Rossi era un naïve e, fino al 1980 o 1982, andava lui personalmente alla posta per spedire la sua lettera o pagare la bolletta. Gli sembrava giusto che fosse lui ad occuparsene. Era cosa sua, la faceva lui. Perché doveva delegarla? Cosa voleva dire inventarsi una figura in studio che facesse da segretaria…

O: Anche successivamente, negli ultimi anni, i “segretari” erano due architetti che gli facevano da factotum. Anche perché Rossi gestiva l’ufficio come fossero sue braccia, l’architettura veniva al 100% da lui… Soprattutto negli ultimi anni.

C: Figure che ho incontrato recentemente come Massimo Scheurer, che è diventato poi il traduttore, il continuatore… adesso non so cosa facciano ma per dire la Fenice l’hanno fatta loro.

O: Oggi si chiamano Arassociati[note]Arasocciati viene fondato nel 1997, appena dopo la morte di Rossi. Marco Brandolisio, Giovanni Da Pozzo, Massimo Scheurer, e Michele Tadini, si formano nell’ufficio di Rossi a partire dal 1982. Negli ultimi anni della carriera dell’architetto milanese divennero i suoi più stretti collaboratori. Cfr. Monica Racic, Arassociati architetture, M. Racic, Arassociati architetture, Mondadori Electa, Milano, 2013[/note]…

C: Rossi aveva il suo physique du role e fino ad una certa scala l’ha gestita tutta. Il fisico di ruolo nell’arte dell’ammaliare l’ha avuto per tutta la vita. Era un affabulatore straordinario. Riusciva a tener banco intorno a chiunque, diventava centrale automaticamente. Era un uomo molto affascinante, di tutti i cosiddetti o reali maestri incontrati nella vita come Rossi non ne ho mai incontrato nessuno, c’era un abisso, una cosa radicale. Anche perché lui riusciva sempre a giocare spiazzando. E l’arte del non parlare mai di architettura. Sprizzava dai pori architettura senza parlare mai di architettura.

O: Nel sentire comune, tramite interpretazioni posteriori, si ha l’idea di una persona ossessionata dall’architettura.

C: Per niente. Era giustamente ossessionato dalla vita. Che è molto più importante dell’architettura. Soltanto che la vita ogni tanto si riveste di architettura. Ma per capire l’architettura è meglio capire la vita. Se no diventa un gioco di maniera sei sempre li attorno a… e cavalchi o rischi di cavalcare delle parole d’ordine senza averle veramente capite, sono le parole d’ordine delle varie mode. In fin dei conti l’architettura vive di mode, da sempre. Come qualunque manifestazione umana, come ci vestiamo, l’architettura è un vestito stabile che noi diamo a noi stessi. Fatalmente è soggetta a mode, bisogna però essere coscienti che queste mode sono transeunti ed esiste una necessità assoluta che è quella di coprirsi.

O: Rossi ha avuto un seguito forse anche maggiore delle sue aspettative. Vi era un progetto di proselitismo?

C: Non necessariamente esplicito ma in parte indotto: un’operazione come la Triennale del ’73, con la sezione internazionale di architettura, far convergere una serie di personaggi che toccano tutti i continenti, fatalmente trasmette un verbo. L’architettura della città arriva in un momento in cui c’è un vuoto assoluto. La crisi del moderno, lo zoning dell’urbanistica… girano dei libri che alla quarta riga – non alla quarta pagina – ti fanno sbadigliare. Arriva un libro che ti dà invece un guizzo e ti stimola sul piano dell’immaginario su cosa vuol dire riflettere… già il titolo è emblematico. L’architettura della città non L’urbanistica della città.

O: Già nel libro si vedeva che l’autonomia disciplinare di Rossi è possibile solo attraverso l’eteronomia. Il non parlare mai di architettura…

E poi anche all’interno della disciplina stessa. Basti pensare alla Triennale del ‘73 dove chiama Raggi che aveva contatti con quel pezzo di architettura americana che a Rossi interessava. Ma poi anche nella terza edizione della Biennale di architettura di Venezia del 1985 dove Rossi, direttore della sezione architettura invitato da Portoghesi, premia Libeskind. Quindi niente di più perverso che il trovarci un’autonomia che è completamente fittizia. In più come lei ci dice nelle sue passioni era piuttosto eteredosso…

C: Assolutamente.

Z: Sempre riguardo a Libeskind è interessante come, sempre nel saggio che Rossi scrisse per la sua monografia, assimili i vostri lavori, la sua opera pittorica e i lavori del primo Libeskind, dicendo: “Credo che a dispetto delle sue belle immagini persegua per vie diverse un disastro formale”[note]A. Rossi, La stagione perduta, in Arduino Cantafora, Architetture, con testi di A.Rossi, G.Contessi, Mondadori Electa, Milano 1984, pg. 7.[/note]…

C: Credo che si possa risolvere tutto con un’unica parola, tragedia.

Ovvero che in qualunque atto creativo c’è la consapevolezza della tragedia della messa in forma, che è un po’ come alla fine del Decamerone di Pasolini nell’immagine di lui stesso che incarna Giotto e che guarda l’opera e dice “sarebbe stato meglio lasciarla solo come immaginazione e non tradurla in immagine”. È l’atto del fare, che corrisponde alla fine della cosa stessa. Tu metti a morte la cosa facendola, portandola a compimento.

O: Walter Evans diceva che il suo atto creativo, la sua passione, si esauriva nel momento stesso in cui scattava la foto. Come un cacciatore quando preme il grilletto.

C: È una cosa connaturata al nostro destino, per cui è sempre meglio la veglia della cosa che la cosa stessa. È Il sabato del villaggio, il compiere riduce fatalmente, se non distrugge addirittura, la cosa.

Z: Per quanto riguarda Angelo Morbelli? È un rifermento comune si a lei che a Rossi se non sbaglio. Il Pio Albergo Trivulzio, il Natale…

C. Questo l’ho portato io.

O: Fatalmente il Pio Albergo Trivulzio è passato alla storia per le note vicende di Mario Chiesa…

C: Certo, la bagina… Tutto si chiude…. Il Natale dei rimasti…

Z: Quando Rossi descrive la sua opera parla dell’ingiallimento dei muri, come se fossero architetture nuove e già destinate a sgretolarsi…

Rossi fa riferimento all’immaginario formale di Morbelli… Queste case che odorano di cibo, di moka, di frutta appena sbucciata…

O: Franco Raggi ci ha raccontato di quando la provocarono nel dipingere La Città Banale, forse nel dipingere la decadenza…

C: Si certo, un po’ sì… dal grande ideale de La Città Analoga. Che poi La Città Banale[note]La Città Banale, Arduino Cantàfora, 1980.[/note] è fatta esattamente con gli stessi ingredienti de La Città Analoga, si trattava soltanto di cambiare il punto di vista, l’angolo di quell’edificio, di quell’altro. Dove l’uno vale l’altro… erano passati sette anni e in sette anni avevo capito come suona la musica…

O: Anche Rossi l’aveva capito fino in fondo…

C: Sì l’aveva capito. Aveva capito di aver innescato un processo i cui esiti nella diffusione ne minavano ancora di più il significato. Una cosa già se la faccio in prima persona si autodistrugge, se attraverso quello che io ho lanciato la fanno degli altri che non hanno le mie capacità e necessariamente non possono averle questi mi fanno saltare veramente… ma non mi fanno saltare in modo estetico, minano in modo volgare…

O: È anche vero che il proselitimo, qualora ci fosse, è difficilmente imputabile al maestro…

Z: In un’altra premessa da lei scritta per un’altra monografia credo, lei scrive: “E di quel contadino ho preso anche l’astio, non sopporto sul mio campo la presenza dei turisti, il loro respiro ammorba le mie piante”…

C: Questo lo scrivo lì. Nel tempo sono stato costretto ad avere dei turisti sul mio campo, perché ho insegnato, perché ho dovuto trasmettere anche un modo di essere, un modo di fare… quindi è vero e non è vero… dipende da che turisti si ha davanti… l’importante è che poi gli allievi facciano altro, che trovino il loro percorso…

O: C’è un verso di Saba che dice “Il mio pensiero farsi più puro / dove più turpe è la via”. Ci sembra che ben descriva il periodo finale della vita di Rossi dove la purezza, la potenza poetica, del dire e dello scrivere viene distillata nel massimo della vita col minimo indispensabile di architettura. Forse il testo, la forma scritta era uno dei pochi punti di contatto con una vita che per molti versi stava scivolando via, dove l’architettura costruita, ormai un impiego da svolgere, lasciava ancora lo spazio per una forma di espressione poetica.

C: Credo sia un’osservazione pertinente. È così.

14 dicembre 2015

Note