di Marco Biraghi e Orsina Simona Pierini

Da Karl Friedrich Schinkel a Rem Koolhaas

Un intento insieme funzionale e simbolico è inscritto nel progetto per la Bauakademie di Berlino, elaborato da Karl Friedrich Schinkel nel 1831: un duplice messaggio rivolto in particolar modo agli studenti e agli insegnanti dell’Accademia di architettura, che questi avrebbero potuto leggere sulle quattro identiche facciate dell’edificio: per un verso, la chiara struttura reticolare a pilastri e cornicioni orizzontali e il tamponamento di mattoni, che permettono di ricavare grandi finestre tripartite, ideali per collocarvi le sale da disegno, la biblioteca e le collezioni di modelli; per un altro, un articolato programma iconografico (in bassorilievo e scolpito) dalle finalità scopertamente pedagogiche: una «Bibbia illustrata dell’architetto», come la definirà Friedrich Adler, allievo di Schinkel; un programma in cui ai ritratti (tra gli altri) di Vitruvio, Erwin von Steinbach, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Donato Bramante, Andrea Palladio, si affiancano figure allegoriche rappresentanti virtù connesse all’esercizio dell’architettura (tra queste, l’Audacia, il Calcolo, il Successo), gli strumenti dell’arte e le tecniche edilizie, nonché una condensatissima storia dell’architettura, dalla decadenza dell’antichità classica al rifiorire del Gotico. In entrambi i casi, ciò che Schinkel ritiene di dover offrire ai fruitori della Bauakademie è una comprensione dell’architettura attraverso la diretta contemplazione dell’edificio: una lezione al tempo stesso costruttiva e narrativa, di cui l’edificio si fa portatore.

Inoltre la Bauakademie è l’edificio più tardo realizzato Schinkel nel centro di Berlino e costituisce l’ultimo tassello di un sistema di relazioni visive tra blocchi urbani autonomi composto dai suoi edifici precedenti, la Neue Wache la Schauspielhaus, e l’Altes Museum, caratterizzati appunto da un volume compatto. La lezione d’architettura si completa dunque con la modernità del disegno urbano per parti della sua “Acropoli” sulla Sprea, dove il cubo privo di una facciata principale e ormai senza ordini, apre la storia della costruzione a un nuovo linguaggio.

Se di sovente l’architettura ha avuto un’intenzione esplicitamente didattica, ciò sembrerebbe a maggior ragione dover valere per gli edifici dedicati all’insegnamento dell’architettura. In realtà, tra le numerose scuole di architettura progettate e costruite nel corso di circa due secoli, soltanto un ristretto numero pare racchiudere una dichiarata e cosciente volontà di affermare dei principî pedagogici; principî che, quando presenti, con il passare del tempo assumeranno sempre di più forma tridimensionale, piuttosto che semplicemente figurale.

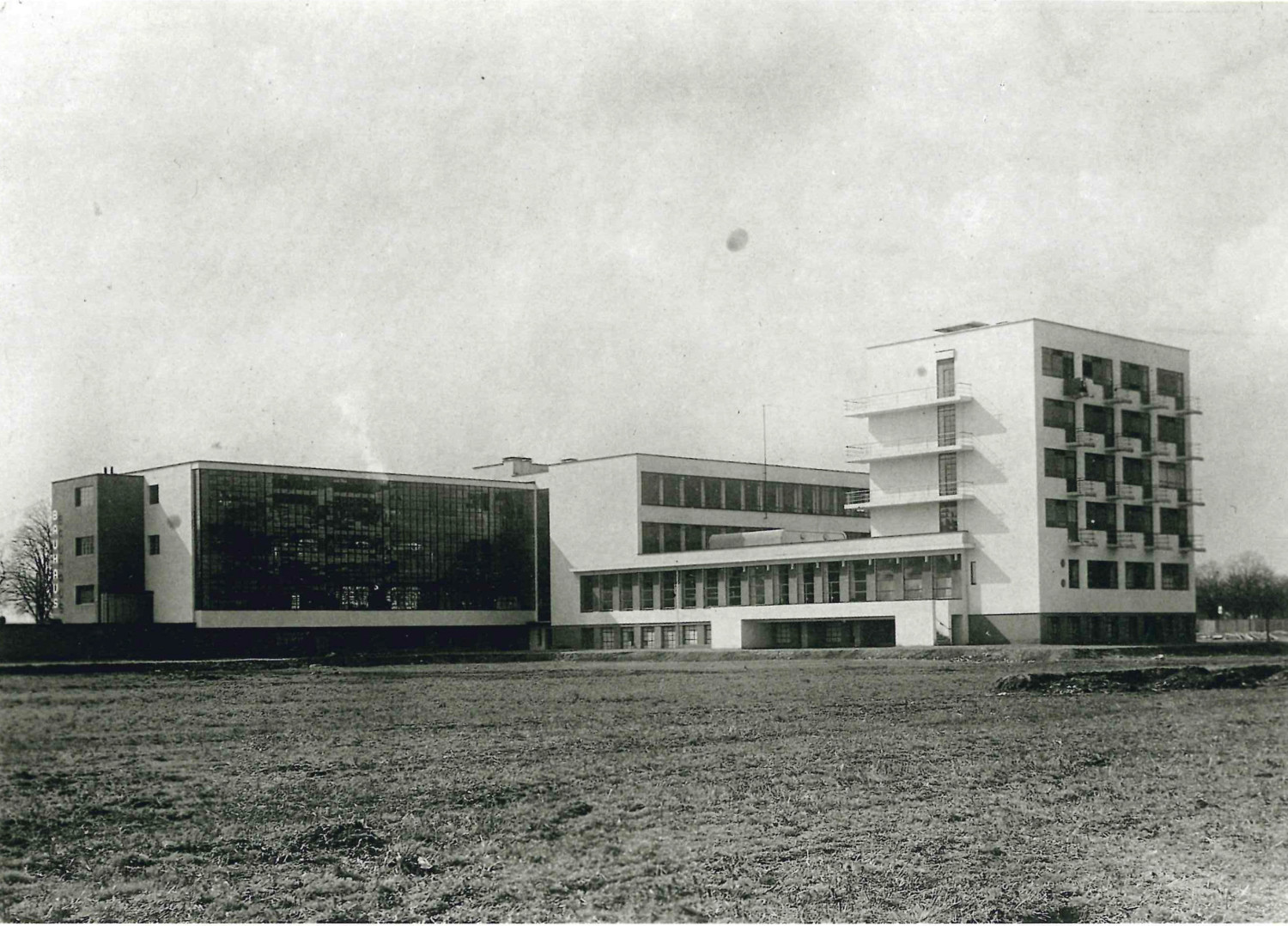

Così, se l’Eidgenössische Technische Hochschule (già Eidgenössisches Polytechnikum) di Zurigo, realizzata tra il 1858 e il ’68 su progetto di Gottfried Semper, pur presentando anch’essa, sulla facciata nord, un programma di stampo umanistico a decorazioni graffite, sposta però il secondo “fuoco” della propria azione d’insegnamento all’interno, nella strutturazione degli spazi didattici (rispondenti alla concezione semperiana d’integrazione tra le discipline tecnico-scientifiche, pratico-artistiche e teorico-umanistiche, e culminanti nel ruolo assegnato agli atelier, composti da allievi di tutte le età), con il Bauhaus Hochschule für Gestaltung di Dessau il processo di spazializzazione della pedagogia architettonica risulta perfettamente compiuto. L’edificio, parla con straordinaria efficacia e chiarezza del concetto fondamentale già enunciato da Walter Gropius in via teorica nel Programma del 1919 («Il Bauhaus si propone di raccogliere in un’unità ogni forma di creazione artistica, di riunificare in una nuova architettura, come sue parti inscindibili, tutte le discipline pratico-artistiche: scultura, pittura, arte applicata e artigianato») ed espresso visivamente nella xilografia di Lyonel Feininger, Kathedrale, che lo accompagnava: è l’idea dell’“unità nella diversità”, della “collaborazione attiva” tra le diverse componenti della scuola che conformano l’edificio, così come erano destinate a formare gli studenti lungo i tre anni d’insegnamento teorico e pratico loro impartito. La differenza tra le destinazioni dell’edificio, da questo punto di vista, se trova nel trattamento delle facciate (ora interamente vetrate, ora percorse orizzontalmente da lunghe finestre a nastro, ora solcate da aperture disposte in verticale) una puntuale rispondenza, ha tuttavia negli spazi interni il suo punto di applicazione più significativo. I laboratori, l’auditorium, le stanze degli studenti, sono il prodotto della cooperazione tra «forze di diverso indirizzo», e al tempo stesso l’esperienza di tale cooperazione, che studenti e insegnanti potevano verificare in vivo in ogni momento della loro permanenza nell’edificio.

A proposito del Bauhaus, Giulio Carlo Argan ha parlato di «pedagogia formale». Ciò va inteso in un senso allargato, come il tentativo di Gropius e degli altri maestri di dare a ogni oggetto, qualunque dimensione e funzione esso abbia, un carattere “dimostrativo” nella prospettiva di una corretta educazione; ma ciò è tanto più vero per l’edificio di Dessau, progettato dal direttore della scuola con la collaborazione dei giovani allievi Carl Fieger ed Ernst Neufert. Qui – come ha rilevato lo stesso Argan – lo spazio è «spazio costruttivo»: ovvero, non semplice spazio costruito, bensì spazio intenzionato, spazio posseduto nel più profondo senso del termine: spazio voluto. È la medesima volontà, sia pur espressa in forme e attraverso materiali differenti, che si lascia riscontrare nei Pädagogisches Skizzenbuch di Paul Klee, elaborati all’interno del corso da lui tenuto sulla Teoria della forma, e nelle esercitazioni fatte eseguire da Josef Albers per il corso preliminare sulle strutture di carta piegata. La didattica del Bauhaus, sintetizzata nel celebre programma disposto in forma di cerchio concentrico, pare così avere il suo corrispettivo tangibile – per quanto formalmente e organizzativamente diverso – nella distribuzione “a girandola” quadratizzata dell’edificio di Dessau.

Come è noto il Bauhaus – e in particolare la sua ricerca sulla forma e sui materiali – ha avuto e ha tuttora una grande influenza sull’insegnamento dell’architettura; la sua declinazione oltreoceano, consolidata dall’emigrazione in America di figure chiave quali Gropius, Mies van de Rohe e Albers, porterà a diverse interpretazioni dei suoi principî ad Harvard o a Chicago; così come Josef Albers, dapprima allievo e poi maestro a Weimar e a Dessau, con il suo corso propedeutico sui materiali, apre allo scambio tra discipline artistiche molto diverse, come la musica di John Cage, prima al Black Mountain College e successivamente a Yale.

In Europa, nella Germania del dopoguerra, il Bauhaus trova la propria continuità con Max Bill, fondatore della Hochschule für Gestaltung di Ulm, una scuola che già nella titolazione allude a un’educazione più ampia del solo costruire, un’educazione alla forma, appunto.

L’edificio che Bill progetta e realizza nel 1955, con tutto l’understatement che la sua architettura trasmette, si pone come obiettivo una formazione morale, il cui fine ultimo è “la vita come opera d’arte”. Non più l’artista come figura eccezionale, bensì una comune e rigorosa ricerca di coerenza formale trasmessa attraverso un progetto didattico di cui l’edificio è la metafora. Lo stesso diagramma del programma didattico si contrappone alla forte figura gerarchica a centri concentrici del Bauhaus, allineando l’alternarsi di materie tecniche e manuali con discipline umanistiche quali la filosofia, la sociologia o la psicologia, introdotte in questo tipo di scuole per la prima volta.

In occasione dell’inaugurazione dell’edificio, alla presenza di Walter Gropius, Bill dirà espressamente: «È decisivo che la forma esterna della Scuola corrisponda al suo spirito e aiuti a formare gli alunni». E infatti l’edificio concatena i diversi corpi di fabbrica modulari e semplici, adeguandoli, senza imporsi, al terreno.

La “dimostrazione” del puro spazio concepito come unità è il centro della missione pedagogica che Ludwig Mies van der Rohe affida alla Crown Hall (1950-56), l’edificio destinato in origine a ospitare il College of Architecture, quello di Urban and Regional Planning e l’Institute of Design, nel quadro della più vasta opera di progettazione del campus dell’Illinois Institute of Technology di Chicago, da lui compiuta a partire dal 1939. In quanto scuola di architettura, la Crown Hall deve essere portatrice di un messaggio di particolare chiarezza, che l’architetto tedesco fa emergere tuttavia da un sapiente incrocio di ambiguità e ricercatezza. Per ottenere all’interno un unico grande ambiente completamente sgombro da ostacoli, largo 67 m e profondo 37 m, Mies fa ricorso a un esoscheletro in acciaio, da lui già sperimentato in precedenti progetti, mai però realizzati: quattro travature disposte a ponte che hanno la funzione di tenere sospeso il tetto piano. La nettezza dell’“affermazione” architettonica miesiana è il riflesso dell’impostazione che a suo modo di vedere deve avere la scuola sotto un profilo didattico, e al tempo stesso deve contribuire a indurla. Tale corrispondenza risulta perfettamente evidente dalle parole di Mies: «Poiché noi crediamo in un’architettura strutturale, il nostro corso di studi è basato sull’aspetto strutturale». Così come non va assunta come una pura constatazione – bensì al contrario come una notazione pregna di significato – la sua affermazione che «i nostri edifici sono adatti al programma educativo». In questa “idoneità” va letta più che una semplice “adeguatezza”: piuttosto lo stigma di un’intenzionalità formativa esercitata mediante il progetto. E infatti sarà lo stesso Mies a precisare il suo pensiero in proposito: «Se gli studenti sono circondati da un edificio, o da un gruppo di edifici, che esprime gli elementi semplici e i principî base della progettazione, quest’influenza ambientale dovrebbe riflettersi nella ricerca di principî base da parte degli studenti».

Alla medesima semplicità sono ispirati tanto gli spazi interni della Crown Hall quanto la descrizione che ne dà Mies: «La struttura ha un solo piano in acciaio e un piano interrato. […] Il livello della sala è sopraelevato di 6 piedi rispetto al terreno, e questo permette alla luce e alla ventilazione naturale di entrare nei laboratori interrati. […] La sala principale […] contiene due ampie aree da disegno su entrambi i lati di un nucleo centrale definito da bassi pannelli indipendenti di betulla, i quali delimitano le aree degli uffici amministrativi, una biblioteca e uno spazio espositivo. Nell’interrato vi sono gli studi e i laboratori dell’Institute of Design, oltre a un’area di svago per gli studenti, i bagni e la sala macchine». Nella laconicità di questa sequenza apparentemente soltanto “informativa” è contenuta l’essenza della scuola di architettura dell’IIT di Chicago: un’essenza che non può essere che mostrata nel preciso e quasi “naturale” concatenarsi tra loro di spazi e funzioni, facendo di essa un meccanismo elementare, un complesso articolato ma unitario. Null’altro rimane da aggiungere, null’altro da dimostrare.

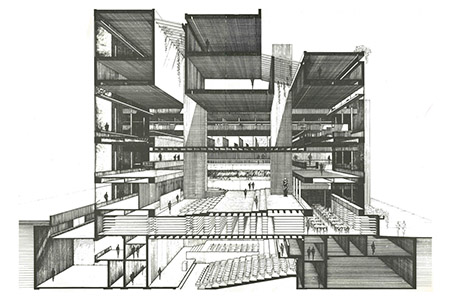

Intorno a una corte centrale, diversamente utilizzata a seconda dei livelli, delimitata da quattro vigorosi pilastri a base rettangolare, è organizzata la School of Architecture (1958-64) della Yale University a New Haven. In accordo con i principî architettonici seguiti da Paul Rudolph, l’edificio (già Art and Architecture Building) è concepito come un blocco unico spazialmente complesso, dove l’incastro, la stratificazione e la messa in comunicazione degli spazi corrisponde alla sua idea di progettazione tridimensionale, che non a caso trova nella rappresentazione in sezione prospettica la sua migliore illustrazione. Una serrata dialettica tra materia (massiva, scabra, brutale, “bugnata”, ottenuto martellinando con sottili linee verticali la superficie di calcestruzzo) e spazio (continuo, espanso, orizzontale, ma anche medium di interconnessione tra esterno e interno e tra sopra e sotto) lo domina, generando un’alternanza imprevedibile tra addensamenti e svuotamenti. Ciò che ne sortisce è una labirinticità tridimensionale di marca quasi piranesiana, all’interno della quale trovano collocazione, oltre a funzioni collettive come l’auditorium, la biblioteca e lo spazio espositivo, le unità spaziali e didattiche – aperte e tuttavia individuate – dei design studios.

Ma vi è un ulteriore insegnamento che, quantomeno agli occhi dei suoi contemporanei, al principio degli anni ’60, doveva promanare con plastica evidenza dalla School of Architecture della Yale University , fino ai limiti della provocazione, o addirittura dello scandalo: il suo fiero rifiuto della “neutralizzazione” della forma propria di molta architettura moderna, a favore invece di una sua “brutale” riaffermazione. Contro la regolarità, la trasparenza, la “chiarezza” dell’architettura International Style, l’informalità della Rudolph Hall si propone come nuovo valore urbano: immagine tridimensionale di una centralità dinamica, di un “caos organizzato” che rifiuta ogni facile corrispondenza, ogni leggibilità immediata.

Le due scuole – quella di Mies e quella di Rudolph – rappresentano bene due posizioni molto diverse su una ricerca comune, quello sullo spazio architettonico: il grande spazio unitario della Crown Hall corrisponde a uno dei pochi e sintetici punti a cui Mies affida il programma didattico per l’IIT nel 1944: «La struttura come fattore architettonico: suoi limiti e possibilità; Lo spazio come problema architettonico; La proporzione come strumento di espressione architettonica; Il valore espressivo del materiale; Pittura e scultura nel loro rapporto con l’architettura». Se la ricerca sui materiali di Mies è nota, così come l’attenzione alle proporzioni e la sua formazione figurativa, è in realtà la parola spazio che colpisce in questo progetto. Al grande vuoto unitario della Crown Hall si contrappone la pluralità e trasversalità degli spazi che Rudolph sperimenta in molti suoi edifici, e in modo particolar nella School of Architecture di Yale, dove questi trovano una forte accentuazione anche attraverso la celebre sezione prospettica.

Rivisti oggi, si può forse coltivare qualche dubbio sugli esiti della perentoria “unitarietà” miesiana, e meglio comprendere quanto avveniva per reazione in piccole scuole, estranee ai grandi circuiti, come ad esempio quella di Austin, in Texas. Qui Colin Rowe, Robert Slutkzy e John Hejduk – i Texas Rangers – avranno l’occasione di reinterpretare alcune tematiche delle avanguardie, impostando il noto esercizio sulla Nine Square Grid, ma soprattutto di iniziare quel prezioso affinamento del pensiero che provava a recuperare la continuità storica delle forme. Non per nulla l’analisi delle opere del passato, moderne o antiche che siano, è ancora oggi uno dei tratti caratteristici del metodo di lavoro della Cooper Union di New York, ripreso in una mostra recente, Analysis as design.

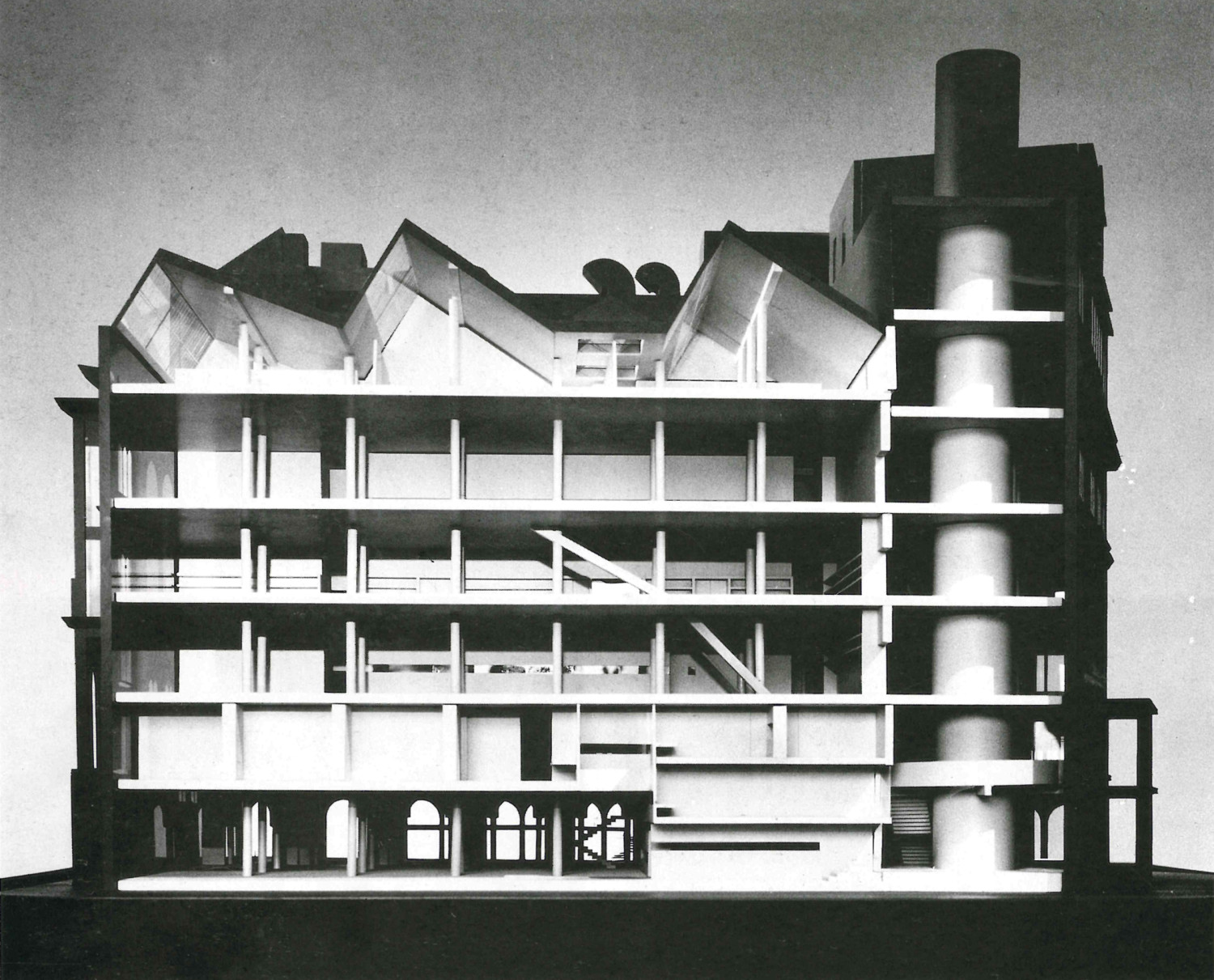

Proprio alla Cooper Union Hejduk ha insegnato dal 1964 al 2000, redigendone anche il progetto di adeguamento all’edificio esistente su Cooper Square. Il modello e gli scorci fotografici pubblicati nel volume Mask of Medusa raccontano un progetto che se ne appropria con pochi gesti significativi: la “maschera” della doppia pelle, alcuni squarci aperti tra gli spazi, ma soprattutto l’affermazione di un programma didattico che si esplicita attraverso la sezione verticale: al piano terreno si trova una galleria urbana, una sorta di strada coperta che porta la città all’interno dell’edificio; su questo spazio pubblico si affaccia la biblioteca. Collocando a livello della strada una funzione solitamente “interna” alla scuola si esplicita il senso dell’insegnamento per Hejduk: «Nulla è trasmissibile, se non il pensiero».

Ed è ancora ragionando in sezione che si comprende il ruolo didattico della collocazione, tra la scuola di architettura e quella d’arte, di un piano dedicato al laboratori dei materiali e di un altro riservato al lavoro degli studenti, senza distinzione di indirizzo e annualità. È in questo big studio che l’idea dello scambio di conoscenze come fondamento pedagogico trova la sua più piena espressione.

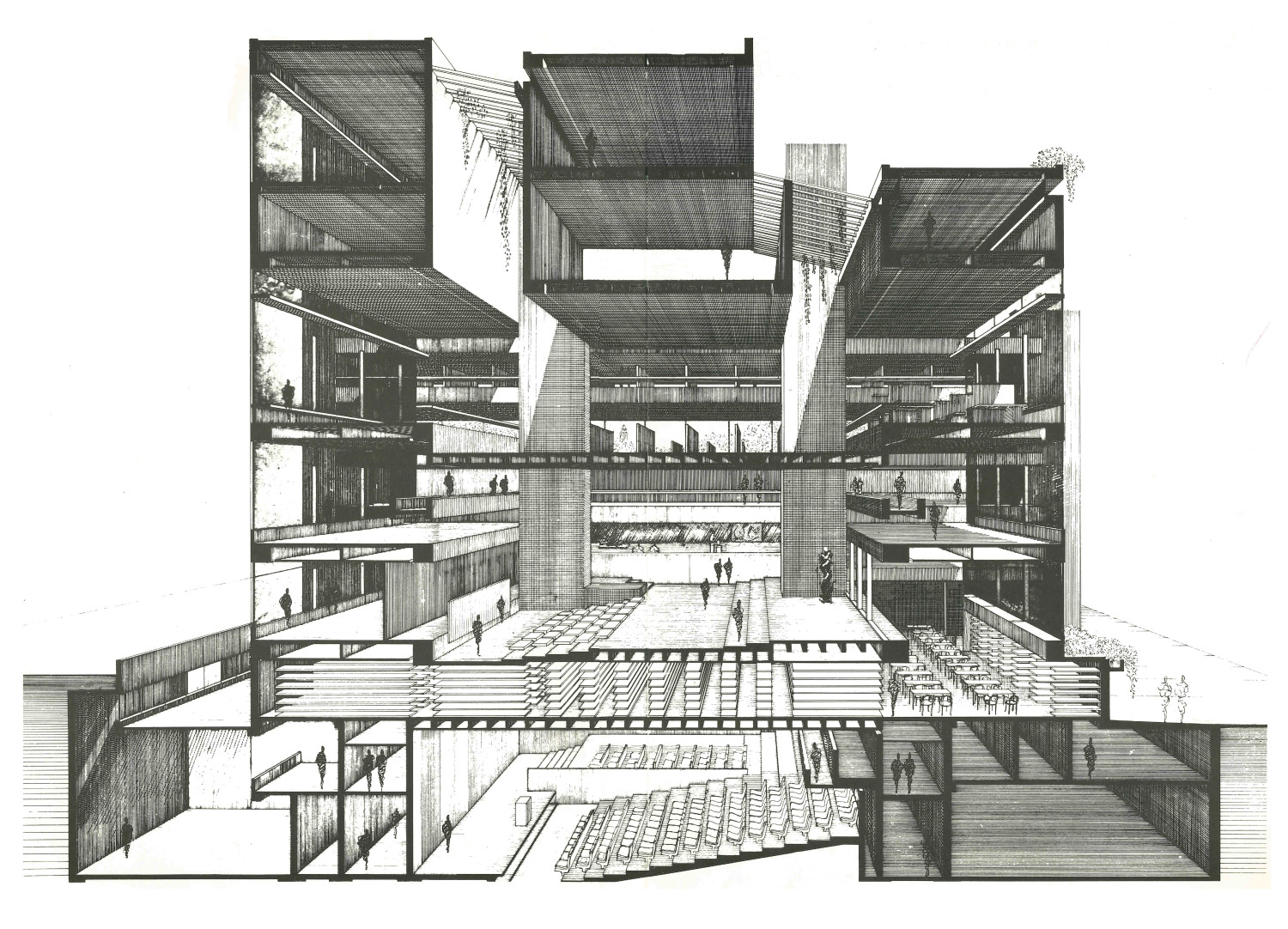

Nuovamente intorno a un’“unità di spazio”, intesa e offerta come un modello ideale di scuola di architettura – tanto in senso distributivo-percettivo che didattico – ruota la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo dell’Università di São Paulo, Brasile, realizzata da João Batista Vilanova Artigas tra il 1961 e il 1969. Concepito sotto la spinta dell’ondata progressista e riformistica legata alla presidenza di Juscelino Kubitschek, il padre della grande operazione di Brasilia, il progetto per la FAU è l’espressione della volontà di Vilanova Artigas di rendere la scuola un luogo di completa integrazione tra tutte le sue componenti, e gli studenti al suo interno un vero e proprio “corpo sociale”. Un’idea di scuola compiutamente “comunista” (se non addirittura trockijsta), corrispondente d’altronde alla militanza di Vilanova Artigas nelle file del Partito Comunista del Brasile, una militanza che lo porterà tra altro, sotto il regime militare che a partire dal 1964 s’instaura nel Paese, alla rimozione dai suoi incarichi universitari e all’esilio in Uruguay.

Il carattere di “manifesto” della FAU appare evidente sin dal suo aspetto esterno: un imponente parallelepipedo di 120 x 70 m di cemento armato lasciato brutalmente a vista, sostenuto da 14 pilastri perimetriali dal profilo a doppio trapezio (che in origine Artigas intendeva dipingere di color oro) e da quattro file di 9 pilastri ciascuno disposti all’interno. Ma è soprattutto l’organizzazione dello spazio interno a conferire alla scuola la sua caratterizzazione più nettamente riconoscibile: a partire dal fatto che Vilanova Artigas programmaticamente esclude l’impiego di qualsiasi elemento di separazione e chiusura (recinzioni, porte) tra l’esterno e l’interno. La scuola risulta così – emblematicamente e praticamente – sempre aperta, con l’effetto aggiuntivo di determinare un libero scambio climatico e ambientale tra il fuori e il dentro. A tale completa accessibilità l’architetto (parte attiva nell’elaborazione del piano didattico della FAU) associa una fluidità di percorsi e di spazi: mediante la sequenza di rampe disposta in corrispondenza di una delle testate, infatti, è possibile raggiungere tutte le parti dell’edificio, nonché abbracciarle visivamente. E se il fuoco concettuale e spaziale della scuola è la grande piazza coperta su cui affacciano i due piani superiori, illuminata da un lucernario composto da una griglia di tronchi di piramide in cemento armato – spazio politico per eccellenza, questo, che consente agli appartenenti alla scuola di compiere una sorta di autoriconoscimento della propria identità collettiva –, di non minore importanza sono gli spazi dell’ultimo piano, destinati ad accogliere, oltreché aule di tipo tradizionale, uno spazio di laboratorio interamente aperto, continuo, privo di interruzioni.

Nelle parole pronunciate da Vilanova Artigas a proposito della FAU di São Paulo è contenuto tutto il carico di idealità e di concretezza di cui egli voleva fosse portatrice: «Questo edificio riflette i sacri ideali di oggi: l’ho pensato come una spazializzazione della democrazia, entro spazi decorosi, senza porte d’ingresso, perché mi piace immaginarlo come un tempio nel quale tutte le attività sono trasparenti».

In molte occasioni, come già visto, il progettista dell’edificio di una scuola ha rivestito anche un ruolo fondamentale nella stesura del progetto didattico della stessa, quando addirittura non ne era direttore. Il caso della Scuola realizzata da Balkrishna Doshi ad Ahmedabad è esemplare al proposito. L’autore aveva lavorato con Le Corbusier e con Kahn per la realizzazione delle loro opere indiane, adoperandosi sempre per una corretta introduzione delle idee del moderno in continuità con le forme locali. Coerentemente con ciò, l’edificio realizza da Doshi per la Scuola di Architettura del Centre for Environmental Planning and Technology University di Ahmedabad declina alcuni stilemi della modernità in rapporto con elementi naturali di provenienza locale. L’edificio si colloca sul terreno lasciando traguardare in molte occasioni il rapporto con il paesaggio circostante, che ne conforma l’immagine; anche il sistema delle aule è attraversato dalla distribuzione orizzontale: nessuna aula è completamente chiusa, vi è un scambio continuo tra esterno e interno, tra spazi serventi e spazi serviti, come direbbe Louis Kahn.

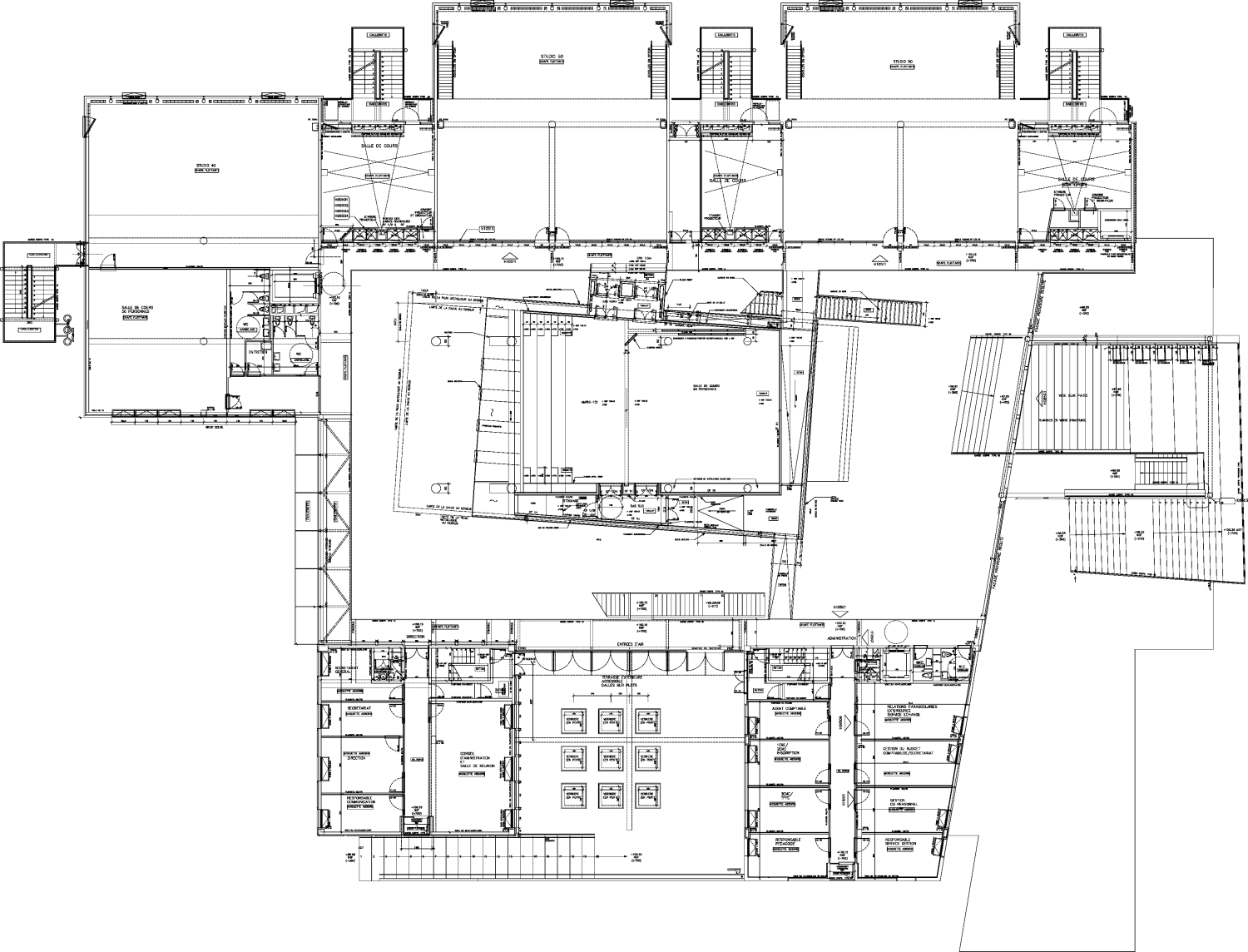

Nel caso della Faculdade de Arquitectura dell’Università di Porto, per definire il principale compito didattico di cui l’insieme di edifici di cui essa si compone è l’espressione, potrebbero valere le parole scritte da Álvaro Siza, autore del progetto realizzato tra il 1985 e il 1995, a proposito della pedagogia architettonica in generale: «Nessuna idea di opposizione tra paesaggio – percezione e costruzione del territorio – e oggetto – frammento del territorio – trova posto nell’insegnamento dell’Architettura». Collocata su un terreno sito in una posizione sopraelevata, parallelo alla riva del fiume Douro, la FAUP “costruisce” – oltre a quello appena citato – altri principî didattici fondamentali per Siza: primo fra tutti quello di «mettere in relazione – progettando». La prima occasione è costituita dal Padiglione dedicato a Carlos Ramos (1985-86), disposto nella parte est nel campus, accanto al vecchio edificio del rettorato e a un lungo e stretto edificio, già restaurato da Siza, adibito ad aule da disegno. Nel progettare il nuovo Padiglione la prima preoccupazione di Siza pare essere quella d’inserire il proprio edificio all’interno della rete delle preesistenze: non però da un punto di vista formale, bensì tipologico e topologico. Le distorsioni che subisce il corpo ripiegato intorno a una corte aperta su un lato, in tal senso, sono leggibili come altrettante “risposte” alla situazione del terreno e degli edifici circostanti, cui vanno ad aggiungersi le sollecitazioni interne provenienti dal programma; il risultato è un’architettura semplice e insieme elaborata, in cui pareti intonacate di bianco e pareti vetrate si succedono irregolarmente, in una libera citazione del linguaggio purista che ha però abbandonato l’ortogonalità e accoglie imprevedibilmente volumetrie diagonali e aggregazioni sghembe.

Ma tale attitudine a correlare elementi tra di loro distinti e distanti è ulteriormente confermata – e nel modo più silenziosamente clamoroso – negli edifici che, a partire dal 1986, costituiscono la scuola di architettura vera e propria. Partendo dal capo opposto del lotto triangolare del campus, dopo aver attraversato un piccolo padiglione d’ingresso dal significato eminentemente simbolico, si imbocca un asse viario in lieve pendenza, costeggiato da edifici separati l’uno dall’altro e tuttavia intimanente connessi: sulla sinistra dall’edificio della caffetteria e da quello principale (a sua volta composto di “pezzi” planimetricamente e formalmente ben differenziati: l’auditorium, le aule da disegno, aule computer e per seminari e gli uffici amministrativi nel primo blocco, lo spazio espositivo semicircolare nel secondo, la biblioteca nel terzo); sulla destra da quattro corpi scatolari, collegati tra loro da percorsi sotterranei, contenenti gli uffici dei professori ai piani inferiori, e più in alto le aule da disegno e per la didattica. Ciascun blocco presenta caratteri affini ma risoluzioni formali diverse. Nonostante l’uso quasi esclusivo delle finestre in lunghezza, il riferimento più prossimo si direbbero le case Moller e Müller di Adolf Loos, per quanto la lezione del maestro viennese assuma qui una “piega” inattesa: protuberanze asimmetriche, volumetrie declinanti, incrostazioni di pensiline, tettoie e altri aggetti. L’“ordine” del moderno sembra sul punto di frantumarsi, ma pur messo in crisi resiste. Nella sala della biblioteca un grande “coltello” di luce taglia longitudinalmente lo spazio, riattualizzando gli exempla eccellenti di Asplund a Stoccolma e di Aalto a Viipuri.

Ma è soprattutto nello spazio aperto circondato dagli edifici – una sorta di piazza lastricata di cubetti di porfido, dalla forma allungata e irregolare – che l’intervento di Siza manifesta per intero la propria natura didattica: è proprio in quel “vuoto”, infatti, che la FAUP invita a “stare”, ad avere luogo; ed è altrettanto quel “vuoto” a cui essa addita quale proprio “vero centro”: uno spazio dal quale imparare l’arte – eminentemente architettonica – della composizione dei distinti e dell’unificazione del molteplice.

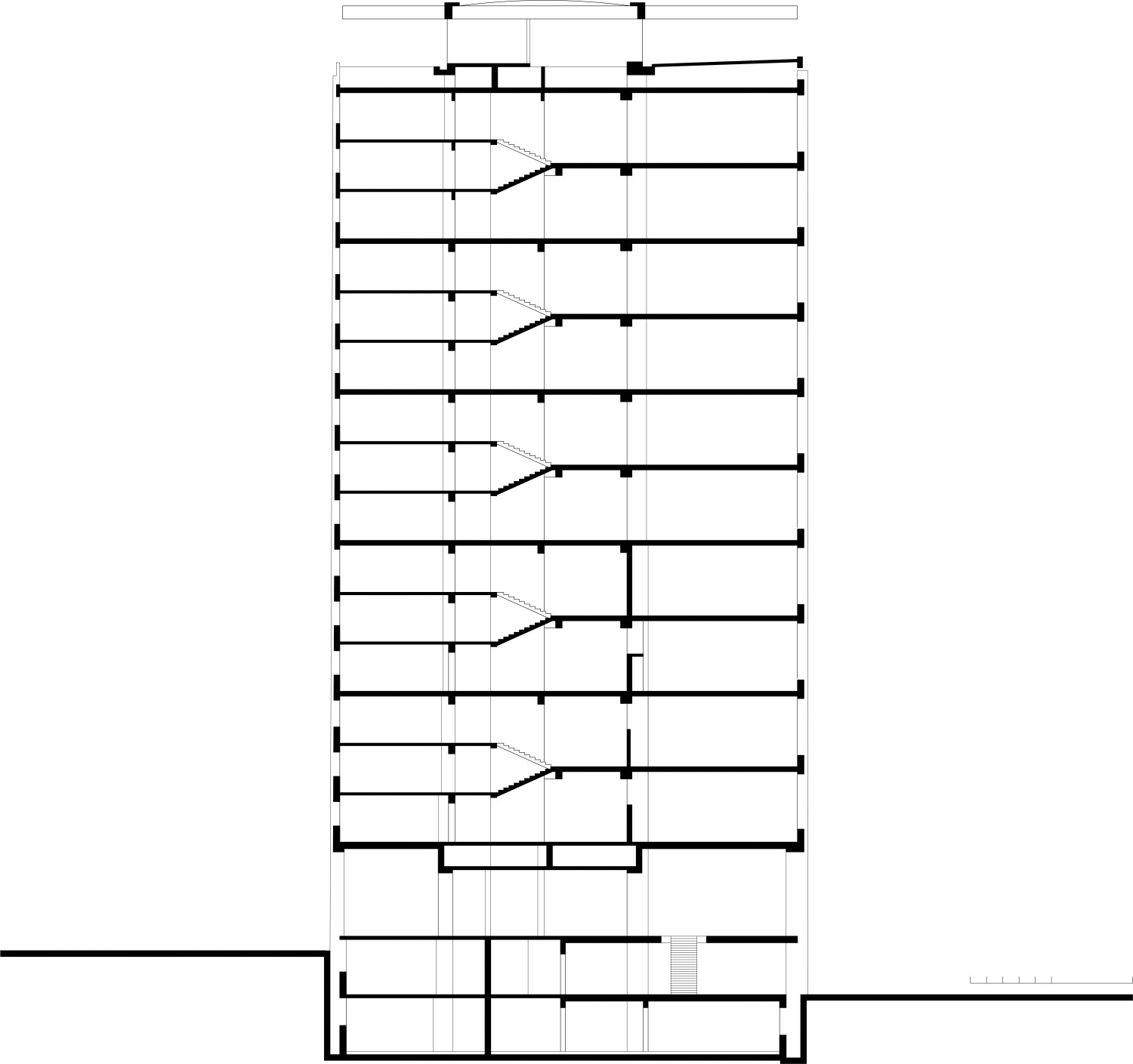

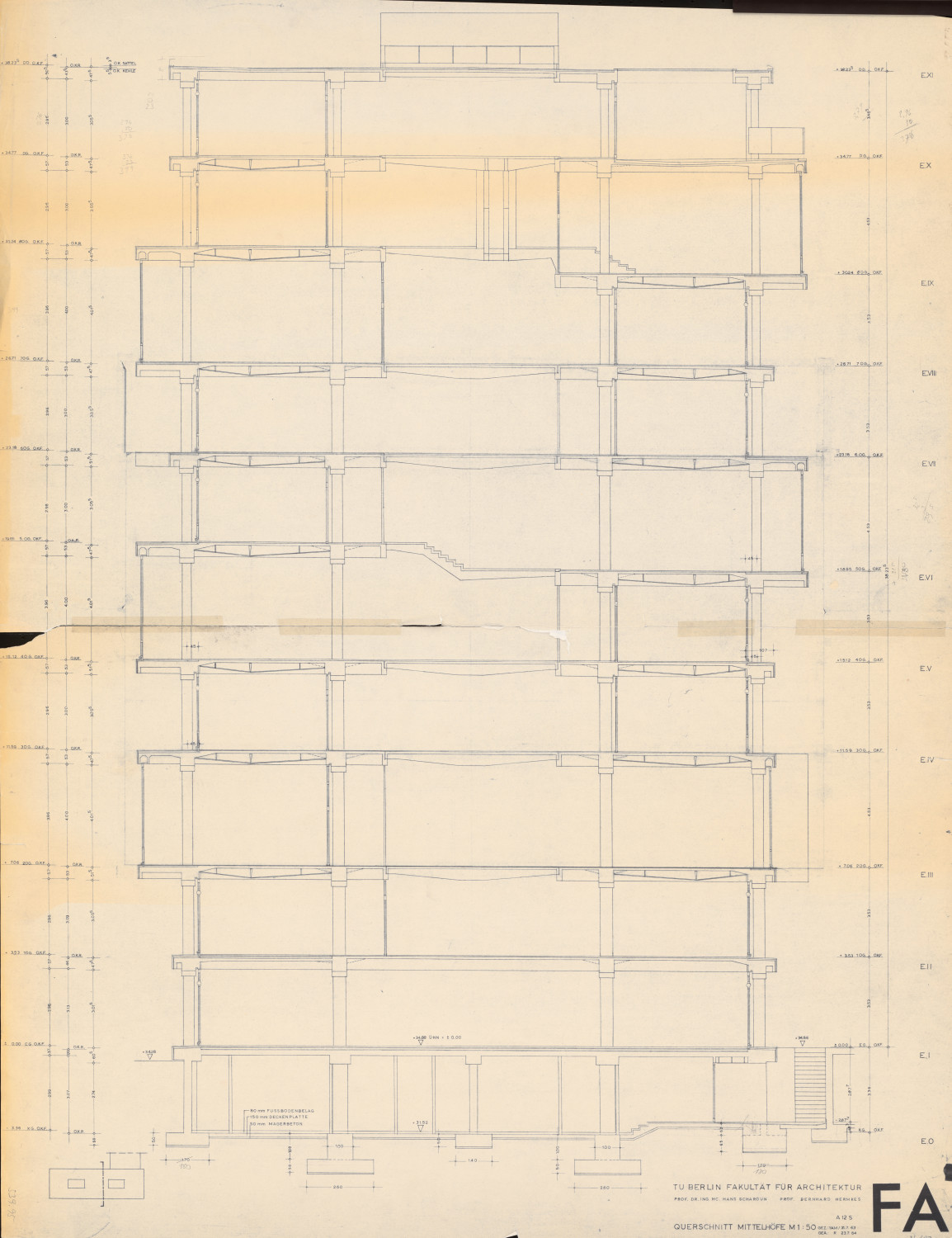

Se gli edifici brasiliani e portoghesi stabiliscono una relazione con il paesaggio naturale, per contro le università realizzate in Germania negli anni sessanta, in particolare a Stoccarda e a Berlino, lavorano sulla sezione verticale del blocco urbano sviluppato in altezza. In continuità con la parallela esperienza del tipo residenziale “a forbice”, questi edifici declinano una sperimentazione sugli spazi di distribuzione verticale che si allargano ad accogliere il vero e proprio spazio pubblico della scuola, offrendosi come luogo di esposizione e confronto tra i laboratori di progettazione. Queste sezioni complesse tendono a mettere in stretta relazione, con un sistema alternato di solai, anche spazi e funzioni diversi, solitamente distanziati tra loro. L’edificio di Stoccarda mette a punto una sezione in cui un corpo verticale minore, che contiene i dipartimenti, si affaccia sul corpo delle doppie altezze delle aule, permettendo alle scale di muoversi tra i diversi spazi espositivi ai piani.

L’edificio realizzato da Bernhard Hermkes nel 1963 per la TU di Berlino è più complesso: le aule affacciano di volta in volta da un lato o dall’altro dell’edificio, realizzando anche in pianta quella commistione di spazi cui la sezione allude. Dalla legenda delle diverse piante si lascia evincere l’intera didattica del progetto d’architettura, dal ruolo delle arti plastiche e del disegno fino alla teoria della costruzione. La condivisione messa in atto dalle esposizioni e dalle revisioni svolte negli spazi comuni prospicienti le scale è coerente con una didattica che prevede una programmazione per anni e dove è sostanziale il confronto tra i docenti e le loro ricerche.

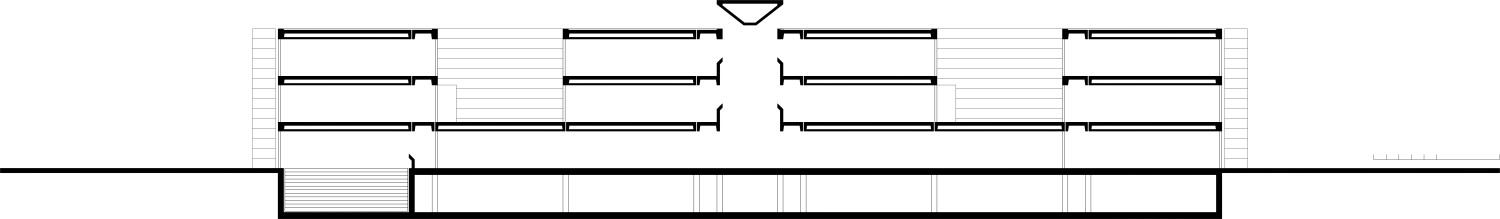

Lo stesso tipo di sezione complessa sviluppata in altezza si articola, nel caso dell’edificio realizzato per la TU di Delft da van der Broek e Bakema, con una differente soluzione a terra, risolta con una serie di edifici bassi che contengono le funzioni collettive. L’idea della città residenziale e quella degli spazi pubblici che questi due tipi edilizi rappresentano, si compongono nell’idea della grande “strada” che costituiva il cuore dell’edificio, ma sono anche la sintesi teorica delle sperimentazioni degli autori, attivi in quegli anni all’interno del Team X e nei dibattiti sulla critica della città moderna.

Nel 2008, all’indomani della distruzione dell’edificio a causa di un incendio, e a fronte della necessità di ricollocare la scuola in un vicino edificio industriale, è stato ripreso proprio il nucleo degli spazi collettivi, concepiti come una strada urbana. In tal senso, i due più significativi interventi attuati nel nuovo edifico, collocato negli spazi di una vecchia fabbrica in klinker, resi fortemente espliciti da un deciso cambio di materiali, sono la sala delle conferenze e un grandissimo laboratorio di modellistica, posto simbolicamente al centro dell’edificio.

Se nella tradizione delle scuole di architettura italiane i corsi di teoria sono tenuti dai docenti di progettazione, nell’esperienza olandese – rapportabile in ciò a quella spagnola – la separazione tra insegnamento teorico e laboratori di progettazione è consentito dall’importanza riservata alla disciplina della Composizione, intesa come combinazione di teoria e critica.

Il carattere istituzionale della Escuela Técnica Superior de Arquitectura di Madrid, realizzata negli anni della Repubblica, è ancora oggi sottolineato dalla struttura fortemente gerarchica delle cosidette unità docenti dei corsi di progettazione, che raccolgono sotto un unico cattedratico le attività di diversi docenti, accumunati da lezioni teoriche collettive. I grandi corridoi della scuola, occupati dagli studenti per le loro attività, consolidano il pensiero di Francisco Sáenz de Oíza, il noto docente e architetto che l’ha diretta per molti anni: «Questa è la chiave di una buona Scuola: preparare le persone, continuare a farle lavorare sulle cose, e alla fine uno sa che cosa è una scala o un altro elemento e ne parla nei corridoi, entra in contatto con gli altri studenti, con l’atmosfera della Scuola, e arriva un momento in cui dice: “questo è un buon edificio, questa è Architettura, questa non lo è”. Allora sa distinguere e può andare a costruire case! Perché insegnano più i corridoi che ogni altra cosa. Da una bella Scuola escono buoni allievi. Pensi che possa insegnare qualcosa il calcolo integrale? No, ciò che insegna è quella specie di battaglia di ogni giorno, tra ciò che uno studente consegna all’altro».

In anni più recenti, le scuole di architettura sembrano essere entrate in una fase nuova: conclusosi ormai da tempo il periodo “eroico”, fondativo, ed esauritasi anche la spinta più innovativa – tanto da un punto di vista didattico che architettonico – che aveva caratterizzato per una sua buona parte il Novecento, le scuole di architettura – al pari di quelle di altre discipline – diventano prevalentemente una risorsa, da utilizzare con oculatezza ma al tempo stesso da far fruttare. Così, un edificio come il Jockey Club Innovation Tower, sede della School of Design e del Jockey Club Design Institute for Social Innovation della Hong Kong Polytechnic University, progettato da Zaha Hadid Architects e realizzato tra il 2007 e il 2014, ha l’evidente valore di un “biglietto da visita” tridimensionale – con corredo di curve e controcurve d’ordinanza – per attrarre studenti da ogni parte del mondo; mentre in altri casi, più che “eventi” in sé, gli edifici universitari sono “generatori di eventi”. Come scrive Bernard Tschumi a proposito dell’École Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires di Marne-la-Vallée (1994-99), «tali strutture sono spesso dei condensatori della città. Attraverso i loro programmi, così come attraverso le loro qualità spaziali, essi accelerano o intensificano una trasformazione culturale e sociale che è già in corso». In tal senso, fulcro della École da lui progettata è un vasto spazio centrale coperto pensato per accogliere cerimonie e feste, incontri e dibattiti, proiezioni e installazioni, ma anche mostre e seri congressi accademici. La scuola diventa in tal modo una piazza sulla quale affacciano gli atelier di progetto, restituendo un’immagine della scuola «come un posto di comunicazione e discussione».

Sempre più raramente, comunque, le scuole di architettura scelgono la strada del muto esempio – inteso come silenzio eloquente – per comunicare il loro messaggio. Tra i pochi casi recenti vi è l’École Nationale Supérieure d’Architecture di Nancy (1993-95) di Livio Vacchini. La scelta di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato per il tamponamento delle facciate, e in generale della prefabbricazione standardizzata per la realizzazione dell’intera costruzione non va letta esclusivamente in termini di economia di tempo e di risorse: la forza e la perentorietà dell’edificio hanno infatti il valore di un “programma” architettonico vero e proprio. Più di sovente, però, le scuole di architettura odierne rappresentano un’accorta “mediazione” tra le ragioni ideali e quelle del marketing. È il caso della Milstein Hall, addizione al College for Architecture, Art and Planning della Cornell University, Ithaca, New York, realizzata da Rem Koolhaas e Shohei Shigematsu per OMA tra il 2006 e il 2011. Nel porsi come elemento di connessione tra due delle quattro strutture preesistenti che formavano l’AAP di Cornell, il nuovo edificio intende assumere un ruolo strategicamente emblematico: non un oggetto iconico, isolato, da leggersi come una semplice “immagine”, bensì un oggetto complesso, programmaticamente “in-between”, che proiettandosi a sbalzo collega i vecchi edifici e si mette a sistema con essi.

Ma forse, più di ogni altra, è lo Strelka Institute for Media, Architecture and Design di Mosca a incarnare l’evoluzione contemporanea delle scuole di architettura. Nato da un progetto educativo e d’architettura coordinato da Rem Koolhaas e Reinier de Graaf per AMO/OMA a partire dal 2009, lo Strelka prende le mosse dalla constatazione che l’educazione architettonica negli ultimi trent’anni ha faticato a tenere il passo che la globalizzazione e l’economia di mercato hanno impresso in pressoché tutti i settori della società. Il suo programma didattico, di conseguenza, prevede l’introduzione della ricerca quale base essenziale della pedagogia architettonica. Guidati dal principio del “thinking and doing”, cinque gruppi di 40 studenti (dotati di uno stipendio e alloggiati a spese della scuola) vengono accompagnati nella loro ricerca da tutors di formazioni e discipline diverse (architetti, sociologi, storici, teorici, critici d’arte, politici ecc.). Nel primo anno della sua vita la scuola ha stabilito cinque temi di ricerca, riguardanti questioni di importanza generale e al tempo medesimo particolarmente urgenti in Russia (progettazione, energia, conservazione, spazio pubblico e decrescita), ciascuno dei quali condotto da un tutor. Tra i compiti di questi ultimi, sollecitare gli studenti a entrare in contatto con specialisti, accademici di altri istituti, direttori di musei, ma anche persone di vario tipo e natura, di Mosca o di altre città della Russia, sulle tracce di materiali e informazioni relativi alla ricerca loro assegnata.

La scuola di architettura tende così a intrecciarsi con la realtà, più di quanto non avesse mai fatto prima. Più che le teorie o i libri, è la realtà a diventare il “testo base” dal quale ora imparare. E non è privo di rilevanza che nel cuore dello Strelka Institute, collocato nel garage dell’ex-fabbrica di cioccolato Krasny Oktyabr (Ottobre Rosso), sull’isola Bolotny, sulla riva del fiume Moscova, vi sia uno spazio pubblico aperto, un cortile di cemento sul quale affaccia una gradinata di legno in tutto simile a quella di un teatro provvisorio: un luogo d’incontri, di rappresentazioni teatrali, di lectures, di eventi, di workshops, di gioco. Un luogo dal quale una scuola di architettura assomiglia al mondo che la circonda.

Milano, 23 giugno 2016

Universitas / Universities

Architecture Schools in the World

23 giugno-12 settembre 2016

A cura di Marco Biraghi e Orsina Simona Pierini, con Giulia Setti

Politecnico di Milano

Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni

Spazio Mostre “Guido Nardi”

Via Ampère, 2

20133 Milano

Nota: le sezioni prospettiche presentate in mostra sono state realizzate dall’arch. Caterina Marra, che ha recentemente discusso la sua tesi di dottorato dedicata alla sezione come strumento di lettura delle relazioni tra gli spazi. Abbiamo ritenuto che la rappresentazione in sezione fosse il modo più significativo per cogliere la complessità delle scuole di architettura, soprattutto in quei casi in cui lo scambio di conoscenze e competenze e la comunicazione tra docenti e studenti ne costituiscono il fondamento effettivo.