di Valerio Paolo Mosco

Nel numero del El Croquis 187 del 2016 Alejandro Zaera Polo tenta di dare una lettura sinottica alla situazione attuale[1]. Lo fa dieci anni dopo un suo altro importante saggio, sempre edito dal El Croquis, che aveva all’epoca lo stesso intento[2]. Uno sforzo il suo encomiabile: è difficile, se non impossibile, imbrigliare la contemporaneità in una serie di categorie che trovano sempre inevitabilmente la loro eccezione. Ma lo sforzo sinottico è da sempre ciò che caratterizza i migliori critici, se non altro i più coraggiosi. D’altronde è l’unico metodo scientifico che la critica ha di operare, se per scientifico accettiamo l’interpretazione data al termine da Karl Popper, ovvero come prodotto confutabile.

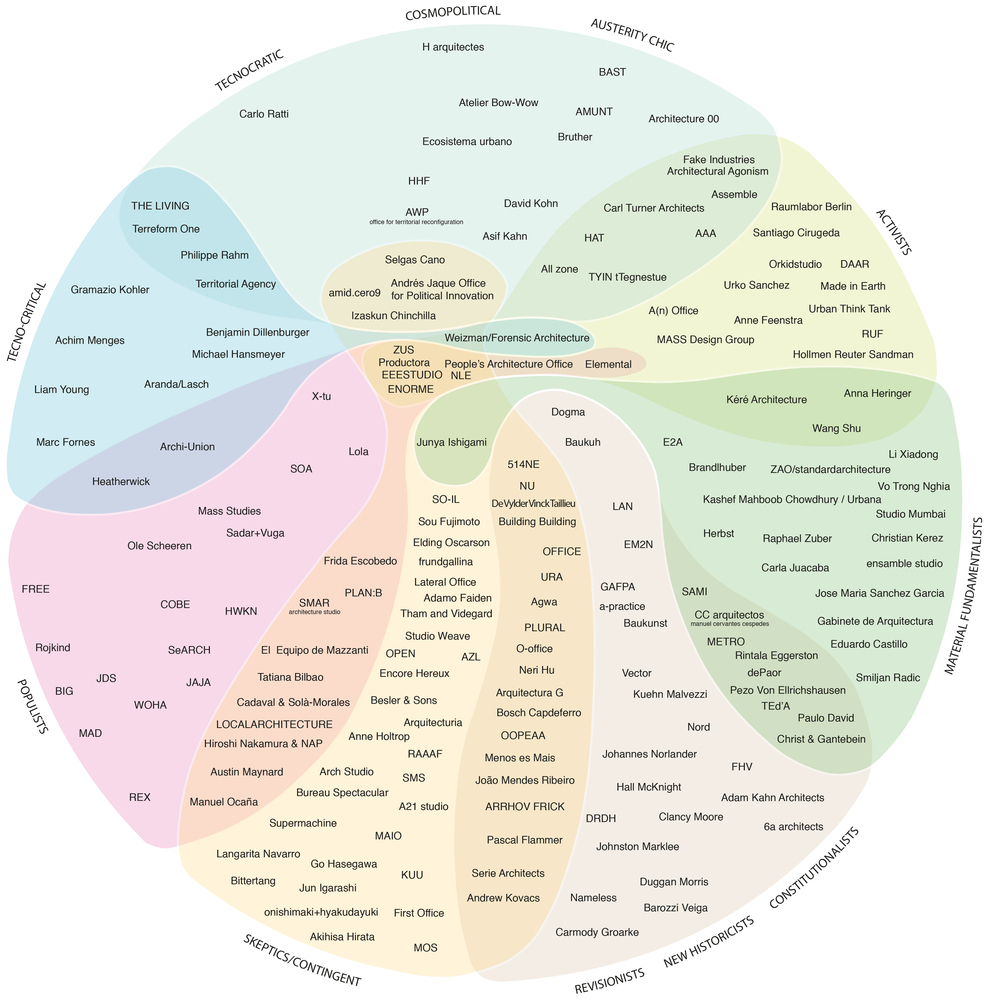

Polo sceglie di trattare architetti dell’ultima generazione, quella che ha iniziato ad operare nella Grande crisi. Egli raggruppa i tanti nomi in un diagramma circolare: ogni tendenza prende una parte del perimetro della circonferenza, così i nomi contenuti all’interno se posti in prossimità del perimetro sono da considerarsi quelli maggiormente paradigmatici di quella tendenza, al contrario se posizionati verso il centro sono quelli che tendono ad ibridarsi, a disconoscere almeno in parte la tendenza di riferimento. Il titolo del diagramma è significativo: Global architecture political compass, una bussola quindi adatta ad orientarsi nel complesso panorama contemporaneo, ma è l’aggettivo political che deve far riflettere. Polo è convinto che l’architettura tendenzialmente esprima la condizione politica ed economica in cui la stessa è destinata a vivere. In ciò si sente l’influenza di Manfredo Tafuri prima e Rem Koolhaas poi e in definitiva di quella critica all’ideologia in cui evidentemente si è formato[3].

La sua tesi è che prima della Grande crisi, ovvero prima del 2007, il paradigma economico e politico sia stato quello neo-liberista, ovvero espansione, debito, mercati aperti ed effettiva dipendenza della politica dall’economia. In architettura, e in ciò Polo è acuto, ha comportato l’equiparazione dell’architettura ad una commodity, fatto per altro comprovato dall’effetto Bilbao, dall’impatto del museo di Gehry sulla città basca. Prima la bolla informatica, poi quella dei derivati e per ultima quella degli stati sovrani economicamente deboli in meno di dieci anni hanno portato a quella che sembrerebbe l’implosione di un sistema nato nei primi anni ’80 con i Chicago boys di Ronald Reagan. Presunta implosione a cui hanno contribuito in maniera determinante il definitivo affermarsi della rivoluzione digitale e la shared-economy. Cambiamenti radicali dunque che tratteggiano un nuovo panorama che, date le variabili quasi infinite, produce una condizione adeguatamente definita di “presente radicale” in cui l’idea stessa di futuro appare implosa nella sua stessa incertezza [4]. E sta qui il primo dei paradossi: cambiamenti radicali certamente, ma compresenza di presente con il passato e allora il nuovo avanza perché il vecchio è in crisi ma il vecchio non scompare, anzi alle volte sembra, come dimostra la situazione economica, persino guadagnare posizioni. Compresenza contraddittoria registrata dal gusto architettonico in cui convivono le esperienze del passato prossimo con un’architettura del tutto opposta, quella per l’appunto delle nuove generazioni[5].

Ottima la definizione di Polo per quel che riguarda l’architettura del passato prossimo, del pre-Grande crisi, in cui imperavano Zaha Hadid, Frank O. Gehry, Ben Van Berkel, Morphosis ed altri ancora, ovvero la parametric generation, la generazione dell’iper-modernismo (locuzione di Manfredo Tafuri) tutta incentrata sul paradigma della forma a posteriori dedita ad una sorta di iconoclastia per cui la forma è il risultato di un processo il più concettuale possibile[6].Paradigma, quello della forma a posteriori, che si portava dietro un’altra ideologia, quella delle risorse infinite e con essa l’abbattimento di ogni limite, ovvero, in architettura, di ogni convenzionalità abbattuta dallo strabiliante e dal performativo. Quel che è avvenuto negli ultimi tempi sembra convalidare la legge di Ernest Gombrich, e ben prima di lui di Francesco De Santis, per cui il gusto tende a radicalizzare le sue espressioni per poi rivoltarsi come un guanto e proporre una reazione di segno totalmente opposto. Una legge che abbiamo per altro visto già rispettata trent’anni fa quando allo storicismo post-moderno è succeduto in brevissimo tempo l’iper-modernismo dei decostruttivisti.

Oggi è proprio la generazione parametrica a subire il rovesciamento per cui dopo anni di process la forma sembra tornata a priori, quelle risorse che prima erano considerate infinite, sembrano cercare i loro limiti e quella convenzionalità (che da Koolhaas in poi viene chiamata genericità) combattuta per anni con lo strabiliante e il perturbante, torna imponendo ciò che appena pochi anni fa era da considerarsi del tutto demodé. Ma la generazione parametrica non è scomparsa, sopravvive nelle grandi commesse di musei e nella corporate architecture e detta legge nei paesi non occidentali che hanno ancora bisogno dello strabiliante e del performativo. Due gusti architettonici in parallelo dunque, come se il gusto stesso in questi tempi avesse inaugurato una diarchia tra il vecchio e il nuovo complessa, se non patologica, indicativa di quello stato di incertezza che caratterizza i nostri anni. Rimane il fatto che al di là della compresenza le nuove generazioni sembrano compattarsi nel rifiuto del mondo parametrico e lo fanno asserragliate nel mondo delle accademie che sempre più risultano le protettrici di quell’antagonismo che serpeggia nelle nuove generazioni.

Ha ragione Zaera Polo a vedere in Giorgio Agamben il filosofo di riferimento di ciò che serpeggia tra le nuove generazioni, ovvero una riedizione dell’antagonismo[7]. La sua ricerca sull’ homo sacer, sulla nudità e su un’ermeneutica abilmente a metà tra materialismo ed idealismo, ha intercettato una generazione che con Agamben riscopre Simone Weil e l’esistenzialismo. E’quella presentata da Zaera Polo la generazione che lui chiama del post-capitalismo, o che se non altro agogna a porsi al di là di esso attraverso un atteggiamento da lui stesso definito, con una certa causticità, cute activism. Due sono per lui le espressioni del cute activism: la prima è in presa diretta, sul campo, attraverso l’autocostruzione e la partecipazione. Se, come lasciavano intendere i più estremi filosofi francesi come Barthes e Deleuze, il progetto è un’azione inevitabilmente dirigista che implica una compromissione con il capitale, allora meglio è tornare ad una arcadia mitica in cui progetto e costruzione e vita coincidevano, in cui non c’era spazio di manovra per le manipolazioni. Ancora una volta riemergono, dopo decenni di oblio, i precetti di Rousseau sul vivere in sintonia naturale con l’altro attraverso le opere (pensiamo al recupero attuale dei radical) e l’imperativo sembrerebbe quello di esprimere la più totale sincerità, nobilitando al meglio l’autocostruzione e la partecipazione in maniera tale da legittimare il proprio operato assurgendo a quella insindacabilità protettiva di cui si nutre il politicamente corretto.

Il cute activism ha poi un’altra anima, quella teoretica. Un vessillo quello politico e teoretico agitato da tempo da Pier Vittorio Aureli che vede nel ritorno alla disciplina il mezzo per opporsi allo spreco iconografico indotto dal capitalismo finanziario, per opporsi in definitiva alla equiparazione dell’architettura ad una commodity[8]. Il risultato è un’architettura talmente essiccata, talmente denudata, da sembrare afona, di sfondo, ieratica, collettiva, deliberatamente monumentale. Ha ragione Zaera Polo a rimarcare il fatto che le due forme di cute activism sono strepitosamente distanti tra loro, eppure, sempre in ragione di quel paradigma della compresenza, sembrano convivere con un rispetto per altro mancante nelle trasfigurazioni politiche delle due fazioni. Ritorna nel cute activism teoretico il mito del Circolo di Bloomsbury della significant form che al contrario del passato, trae la sua legittimità da un impegno politico che almeno nelle intenzioni, tende a mettere in secondo piano il valore estetico delle sue configurazioni[9]. Acuta un’altra osservazione di Polo: sulle prime sembrerebbe che questo atteggiamento potrebbe riferirsi al minimalismo, ma non è affatto così. Il minimalismo, così come l’arte ce lo ha fatto conoscere, si basava sul paradigma della composizione, sebbene ridotta al minimo, e su un elitismo deliberato: solo coloro che conoscevano il corso dell’arte contemporanea potevano comprendere e apprezzare le opere di Donald Judd e Richard Long. Il monumentalismo teoretico non intende affatto essere elitario: le immagini da esso proposte sono il più possibile accessibili, persino banali, come se nascessero da un inconscio puerile che deve non poco all’Aldo Rossi dell’ultimo periodo, quello pop per intenderci. Un’accessibilità iconica che ci racconta di come, al di là delle sulfuree elucubrazioni teoretiche, rimanga ancor più forte di prima la volontà di comunicare con un pubblico ormai stanco delle opere complesse e articolate, che cerca di tornare ad una schiettezza i cui modelli comportamentali sono da rintracciare in letteratura, nella saggia e messianica idiozia del Principe Myskin o nella dolce dabbenaggine di Felicita, il personaggio di un noto racconto di Flaubert non a caso citato da Aureli. La complessità e la contraddizione dunque non soddisfano più un gusto radicalmente cambiato che sostituisce all’over-design del passato prossimo l’attuale over-simplification .

Non solo. Il nuovo gusto produce una nuova figuratività di cui Zaera Polo coglie, oltre la stilizzazione semplificativa, un altro aspetto, il comporre per figure già esistenti quasi considerando il progetto un ready made, spesso una collezione di ready made. In ciò esiste, come adeguatamente egli nota un’analogia tra il nuovo gusto e quello dello storicismo postmoderno di trenta e passa anni fa, ma mentre quest’ultimo tendeva ad una figurazione ridondante e a citare la componente aulica dell’architettura trasmutata nel pop, oggi è invece la sobrietà a prendere il sopravvento, è il passato reso generico a prevalere, come se si fosse passati dallo Stile impero al Bidermeier. Eppure esiste un aspetto che egli non coglie, un aspetto di non poco conto. La forma essenziale, stilizzata, immediata, evocativa, monumentale, ready-made, non sono certo una novità. All’inizio del diciannovesimo secolo, specificatamente in Germania, un gruppo di filosofi, poeti e artisti si è deliberatamente opposto ad disincanto positivista con un progetto: quello di re-incantare il mondo proprio attraverso la proposizione di questo tipo di figuratività. Novalis, Schlegel, Schiller ad altri, ovvero i primi romantici (Frühromantik) si sono battuti proprio per questi valori estetici, teorizzandoli con una chiarezza oggi attualissima. Essi, come volevano Novalis e Schiller, “pensavano per immagini” in maniera tale da attivare una comunicazione sentimentale ed empatica con il pubblico: immagini anche corrive (pensiamo al chiaro di luna) ma archetipiche, accessibili ed insondabili allo stesso tempo. Queste immagini di suoni, parole o quant’altro, dovevano essere spontanee, non dovevano essere composte con i trucchi e le abilità del mestiere. Goethe, all’inizio della sua carriera, nella sua stagione romatica, quando con il Werther dava le direttive poetiche e comportamentali ad una generazione intera, ripeteva che era proprio il comporre il male dell’arte. Non più composte, ma immaginate come un tutt’uno le immagini avrebbero allora attivato quel flusso di analogie e corrispondenze senza il quale il mondo avrebbe perso di fragranza emotiva, inaridendosi. Il programma dei primi romantici era dunque quello di trasfigurare la realtà partendo dall’usuale, persino dall’archetipo, per poi scivolare nell’inusuale, possibilmente evocando quell’invisibile che si cela proprio nel banale. Emblematiche a riguardo le parole di Novalis, una concisa dichiarazione di poetica che potrebbe essere la didascalia di molti dei progetti attuali: “Nel dare al comune un senso elevato, al consueto un aspetto misterioso, al noto la dignità dell’ignoto, al finito un’apparenza infinita, io li rendo romantici”[10]. H. Corbin, adeguatamente citato da Franco Rella nel suo libro sull’estetica romantica, a riguardo parla di “immaginazione attiva”, ovvero di una funzione noetica o cognitiva propria che ci permette di accedere ad una regione dell’essere interdetta, aprendoci verso il mundus imaginalis, un mondo che si trova in posizione mediana tra quello intellegibile e quello sensibile in cui le forme sensibili: un mondo dove comanda una sola legge, quella dell’analogia[11]. E immagini del mundus imaginalis appaiono diversi progetti di Caruso St. John, Barozzi e Veiga, Renato Rizzi, Tham & Videgard, Dogma, Kerez, Olgiati non a caso spesso rappresentati con effetti pittorici del tutto romantici, languidi e trasognanti in un’atmosfera di aria emulsionata da chiaro di luna.

Zaera Polo insiste sul fatto che questa istantaneità evocativa sia consona ai media, ad Istagram e Facebook, che vada bene per “i mi piace” che imperversano sui social, ma non considera che all’inizio del diciannovesimo secolo, dall’avvento della società borghese, l’istagram architecture era già presente. Il gusto attuale tende dunque a riscoprire, del tutto inconsciamente, il romanticismo e con esso il pittoricismo ad esso indissolubilmente connesso, un pittoricismo sintetico, anti-compositivo, che ricorda i quadri di Ottone Rosai, di Mario Sironi e di Edward Hopper, un pittoricismo in cui (ed è questo il punto) l’immagine si dona tutta in una sola volta[12]. Ciò spiegherebbe il ritorno odierno all’architettura disegnata, un fenomeno questo che intende ridonare, proprio attraverso la rappresentazione, ovvero la messa in scena dell’ipostasi dell’architettura, un’aura disciplinare che il disincanto decostruttivista aveva cercato di delegittimare[13]. Se dunque la generazione parametrica aveva fatto suo il disincanto ostentato, la nuova invece ostenta il re-incantamento, altrettanto ostentato e lo fa attraverso l’evocazione di una stimmung in cui, attraverso la forma stilizzata, semplificata, che si dona immediatamente, sia possibile l’estasi romatica, ovvero l’apparizione, sebbene fugace, dell’originario di cui scriveva Hölderlin [14].

Due altri punti sono particolarmente interessanti nel saggio di Zaera Polo: il populismo e l’esistenzialismo. E’ difficile comprendere come il populismo infestante la politica si traduca in architettura. Zaera Polo considera come espressione, sebbene velata, di populismo il cute activism e le sue ieratiche forme di cui si è parlato finora, ma anche, e soprattutto, quello che lui stesso chiama il “populismo tecnocratico”, ovvero quell’architettura che appare come una riedizione semplificata del decostruttivismo dei vari BIG-Bjarke Ingers Group, MAD o Rex, architetti che giustamente Polo afferma propongono una “caricatura del processo generativo della forma” tale anch’essa da evocare figurazioni ready-made. Una tendenza questa la cui pochezza è pari alla sua urlata e vuota prestazionalità. Decisamente più interessante è quella sensibilità esistenzialista che si pone a complemento di quella romantica di cui si parlava prima. Anni fa, proprio nel momento del cambiamento del gusto, avevo scritto un testo il cui titolo, che citava Agamben, era Nuda architettura[15]. In esso tratteggiavo la tendenza che si stava affermando di un ritorno alla materialità dell’opera che si esprimeva in una prevalenza dei rustici sui finiti. Se quindi prima, per la generazione parametrica, ciò che contava era il principio del rivestimento, il nuovo gusto esprimeva una tendenza opposta, di chiaro valore simbolico, quella di denudare l’architettura attraverso l’eliminazione proprio dei rivestimenti e dei finiti. Il momento di consacrazione di questa nuova tendenza è stata l’inaugurazione della ristrutturazione di Lacaton e Vassal del Palais de Tokyo a Parigi nel 2001, in cui gli architetti non hanno fatto altro che denudare completamente gli interni in maniera tale da svelarne i rustici. Il risultato è stato l’apparire di un’architettura scheletrica e ruvida, dal sapore industriale, in definitiva di una rovina di grande forza espressiva, un’operazione questa che letta oggi appare come un atto di accusa nei confronti dell’agghindata architettura dei vari Libeskind, Gehry, Morphosis, Hadid ed altri. Un’accusa che ha avuto seguito, tanto da risultare antesignana di quel gusto che sospinge le nuovo generazioni.

Rimane il fatto che, come nel primo romanticismo, nel nuovo gusto, contraddizioni non mancano, anzi. Sappiamo come all’epoca, nonostante il grande sforzo teoretico tedesco, ciò che era romantico sfuggiva un po’ da tutte le parti: nasceva rivoluzionario e poi si tramutava in conservatore, partiva dall’evocazione dell’unità del genere umano per poi esaltare il mito della razza, invocava il pacifismo e l’intimismo per poi sognare l’immolazione per la patria. Stessa situazione oggi, per cui aspettiamoci una serie di smottamenti e trasformazioni. Il gusto, specialmente in epoche romantiche, non sopporta la stabilizzazione, ha il terrore del riposo e allora si mette in marcia spesso non sapendo dove andare, seguendo unicamente il proprio istinto. E noi dietro a lui, titubanti in quanto una qualche resistenza è necessaria porla alla cieca determinazione.

[1] Alejandro Zaera Polo, “Well into the 21st century. The architecture of post-capitalism?”, in El Croquis, n.187, 20016

[2] Alejandro Zaera Polo, “Un mundo lleno de agujeros” in El Croquis n.88-89, 1998

[3] L’ipotesi di una continuità tra il pensiero e l’azione di Manfredo Tafuri e Rem Koolhaas è data da Marco Biraghi in Progetto di crisi: Manfredo Tafuri e l’architettura contemporanea, Marinotti editore, Milano, 2005

[4] Shumon Basar, Douglas Coupland, Hans Ulrich Olbrist, The age of earthquakes: A Guide to Extreme Present, Blue Rider Press, New York, 2015. Lo stesso concetto è ribadito da John Berger che parla di amnesia civica e storica che indebolendo il passato indebolisce il future. John Berger, Confabulazioni, Feltrinelli, Milano, 2017

[5] Mi riferisco alla definizione di gusto data da Lionello Venturi in Il gusto dei primitivi, Einaudi, Torino, 1972

[6] Vedi a riguardo il capitolo dedicato da Rafael Moneo a Peter Eisenman in Inquietudine teorica e strategie progettuali nell’opera di otto architetti contemporanei, Electa, Milano, 2005

[7] Giorgio Agamben, Homo sacer, Einaudi, Torino, 1995

[8] Pier Vittorio Aureli, The possibilità of an absolute architecture, MIT Press, Boston, 2011. Vedi anche dello stesso autore Less is enough. On architecture and ascetism, Stelka Press. 2014

[9] Isaiah Berlin nel suo libro sul Romanticismo ha smascherato con ottime argomentazioni la tendenza romantica a legittimare le azioni e le forme con altisonanti programmi politici. Vedi Isaiah Berlin, Le radici del romanticismo, Adelphi, Milano, 2001

[10] Rüdiger Safranski, Il romanticismo, Longanesi, Milano, pg.9. A riguardo vedi anche Franco Rella, L’estetica del romanticismo, Donelli editore, Roma, 1997-2006

[11] H. Corbi, Corpo spirituale e terra celeste, Adelphi, Milano, 1986, pg 13-7, 55

[12] “ Il romantico non imita la natura, ma la crea nella forma di paesaggio evocativo”György Lukács, Teoria del romanzo, Pratiche edizioni, Parma, 1994.

[13] ZaeraPolo nota adeguatamente la forte influenza oggi dei disegni di John Hejduk. A riguardo vedi Renato Rizzi, John Hejduk, Incarnatio, Marsilio, Venezia, 2010

[14] Per quel che riguarda la capacità di evocare l’archetipo scrive Walter F. Otto: “Ma le forme poetiche non sono che metafore del mito originario, dato che possono agire sulla nostra interiorità, ma di gran lunga non possiedono più la potenza con cui il mito antico rese l’uomo testimone della propria verità”. Otto spiega così il languore malinconico della figurazione romantica in cui l’evocazione dell’archetipo è indissolubilmente congiunta con il senso della perdita dello stesso. Walter F. Otto, Il volto degli dei, Fazi editore, Roma, 2016, pg. 89.

[15] Valerio Paolo Mosco, Nuda architettura, Skira, Milano, 2012. Il titolo traeva spunto dal libro di Giorgio Agamben, Nudità, Nottetempo edizioni, 2009.