Botanica delle Immagini

di Riccardo M. Villa

Modello e legittimità

Il progetto di architettura ha visto, in questo ultimo decennio, l’affermarsi di una nuova, inedita figura professionale. Accanto a progettisti, committenti, ingegneri e renderisti—fra di essi—è infatti apparso il cosiddetto BIM manager. Compito e prerogativa esclusiva di tale figura è la gestione del BIM, acronimo di Building Information Modelling, ovvero la gestione del processo di modellazione dell’architettura come oggetto costruito attraverso strumenti informatici. Nel momento della sua prima comparsa, il ruolo del BIM manager era perlopiù quello di un ‘traspositore’: il progetto, inteso e realizzato nell’ambito di processi più o meno tradizionali, era codificato secondo gli standard del modello solo in ultima istanza, come uno dei tanti output del progetto. Con il passare del tempo questa figura quasi scomoda e secondaria ha tuttavia scalato le gerarchie del progetto, sino a collocarsi al cuore di esso. La facilitazione degli scambi fra i vari attori del progetto e la sottomissione dello stesso ad una verifica ‘oggettiva’ della sua realizzabilità—in termini di struttura, impianti, materiali e costi—hanno reso tale modello il depositario della ‘verità’ del progetto e il manager il suo custode. Una volta digitalizzato, il terreno di mediazione e di negoziazione fra committenti, architetti e consulenti si trasforma in un vero e proprio contratto: già in Francia (dove il “digitale” è sapientemente chiamato numérique) il modello BIM costituisce un supporto legale su cui valutare la proposta di progetto e, all’occorrenza, su cui rivalersi. Parafrasando Hans Blumenberg, si potrebbe dire che ciò a cui stiamo assistendo è l’affermarsi della nozione di modello su quella di immagine, ovvero il sopravvento di una rappresentazione della realtà empirica e matematicamente ‘verificabile’ al di sopra di una “quintessenza” della realtà che orienta le decisioni, non le calcola e che, se sottoposta a criteri scientifici, non può che essere derubricata a visione soggettiva. La ‘numerizzazione’ del progetto come spazio di mediazione nel modello digitale decreta il trionfo della dimensione economica del progetto su quella politica, del modello calcolatore di ogni caso sull’immagine come progetto di una decisione autonoma.

La ‘resa’ delle immagini

Che ne è, dunque, dell’immagine? Nella logica economica del modello numerico-digitale l’immagine è rendering. To render significa letteralmente rendere, restituire, ridare. Ciò non sorprende, se si considera il fatto che il rendering sia innanzitutto un output che succede a un input, la restituzione fenomenica di una serie di dati. L’immagine renderizzata (l’immagine-resa) è un’immagine concepita all’interno di un orizzonte di una economia di scambio. In quanto tale, essa è sempre il prodotto di un equilibrio, di un azzeramento dei termini di un’equazione prestabilita; il ‘riscatto’ di un debito nei confronti del dato. Il disegno di architettura è, in questo senso, l’opposto del rendering: esso non solo precede ogni dato, ma ne informa il divenire stesso. Ove l’immagine del disegno informa, quella del rendering formalizza. Immagine ‘decisiva’ da una parte, ‘resa’ delle immagini dall’altra. Allo stesso tempo, la sottomissione del rendering al dato, il suo vincolo ad esserne nient’altro che il fedele ritratto, libera il disegno (tratto che non ritrae, ma progetta) da tale incombenza. Grazie alla ‘fedeltà’ del rendering il disegno si spoglia di qualsiasi pretesa o promessa di verosimiglianza. Da questo ‘denudamento’ emerge il diagramma: disegno operativo, funzionale proprio poiché funzionante. Prima ancora di rappresentare la realtà, le linee del diagramma tracciano la disposizione delle sue forze, ne ‘addomesticano’ le energie. Nel diagramma, l’architettura non mette in crisi i presupposti del progetto, non li questiona affatto; essa assume tuttavia la consapevolezza di esserne la principale mediatrice. Il disegno del diagramma ricopre pertanto un momento fondamentale, in cui il presupposto (il dato) non è semplicemente reso, ma articolato. Come una forza, il dato attraversa i segni e si lascia organizzare da essi, si piega alla logistica che essi tracciano. L’architettura è qui null’altro che dispositivo.

Programmatologia del dato

Per quanto apparentemente opposti, rendering e diagramma appartengono entrambi ad un orizzonte economico del progetto: entrambi concepiscono il dato come risorsa fondamentale, gestendone le quantità e restituendole come immagine. Nulla eccede l’orizzonte tracciato da questo calcolo, tutto è già programmato. Il programma è la forma necessaria che i presupposti del progetto assumono una volta varcato il confine di tale orizzonte, il ‘volto’ che ne rende intellegibile i dati. Il dominio economico è, per antonomasia, un dominio di sfruttamento delle risorse. Al suo interno la “messa in opera” è fisica, prima ancora che letterale: il programma anticipa il progetto nello stesso modo in cui, in un sistema fisico, l’energia potenziale anticipa il lavoro in cui essa è destinata ad attuarsi. Il programma non comprende altra energia che quella disposta a trasformarsi in lavoro, non ammette alcuna entropia. Esso esclude programmaticamente il dato da qualsiasi ambiguità o ‘sfocatura’—qualità che potevano ancora essere conservate in concetti quali “destinazione”, “uso”, e persino “funzione”—e lo sistematizza sotto forma di prescrizione. Nel fare ciò, attraverso il programma il dato legittima se stesso e si pone come quadro normativo del progetto, come suo nomos, disegnandone in anticipo (pro-grammandone) i confini decisionali. All’interno di tali confini, la decisione si riduce a scelta: l’orizzonte del progetto scaturito dal programma non può essere altro che calcolo combinatorio delle conformazioni potenziali di cui il programma legittima l’assunzione, la somma di tutti i casi da esso enumerabili. In altre parole, il programma trasforma il progetto in una delle sue possibili ‘opzioni’.

Non stupisce dunque, in una simile prospettiva, che il ruolo dell’architetto spesso coincida con quello del manager, o che sia addirittura sostituito da esso. Il manager non inventa, gestisce. Le sue decisioni sono scelte orientate verso un bilancio ottimale, tecnicamente misurabile, sia esso economico, strutturale, termico… Possiamo tuttavia definire ancora come “architettura” il prodotto di un tale processo? Che essa si riduca al determinismo di una legge naturale di selezione artificiale, ad una darwiniana “sopravvivenza” del modello più adatto?

Giardini digitali

È interessante notare come lo sviluppo e l’adozione, in ambito architettonico, di un uso normativo-gestionale degli strumenti informatici sia stato in un certo senso corrisposto da un crescente ‘abuso’ degli stessi, di una eterogenesi indotta dei loro stessi scopi. Se da un lato protocolli come il BIM decretano una totale programmabilità del progetto, dall’altro il loro assolvimento della dimensione economica dello stesso (delle sue necessità) apre nuovi, inesplorati spazi di ‘gioco’ per l’architettura. I mezzi di produzione digitale vengono allora appropriati dall’architetto, non tanto per rispondere agli ‘ordini’ del progetto, quanto per investigarne le zone grigie che eccedono e sfuggono al controllo del programma.

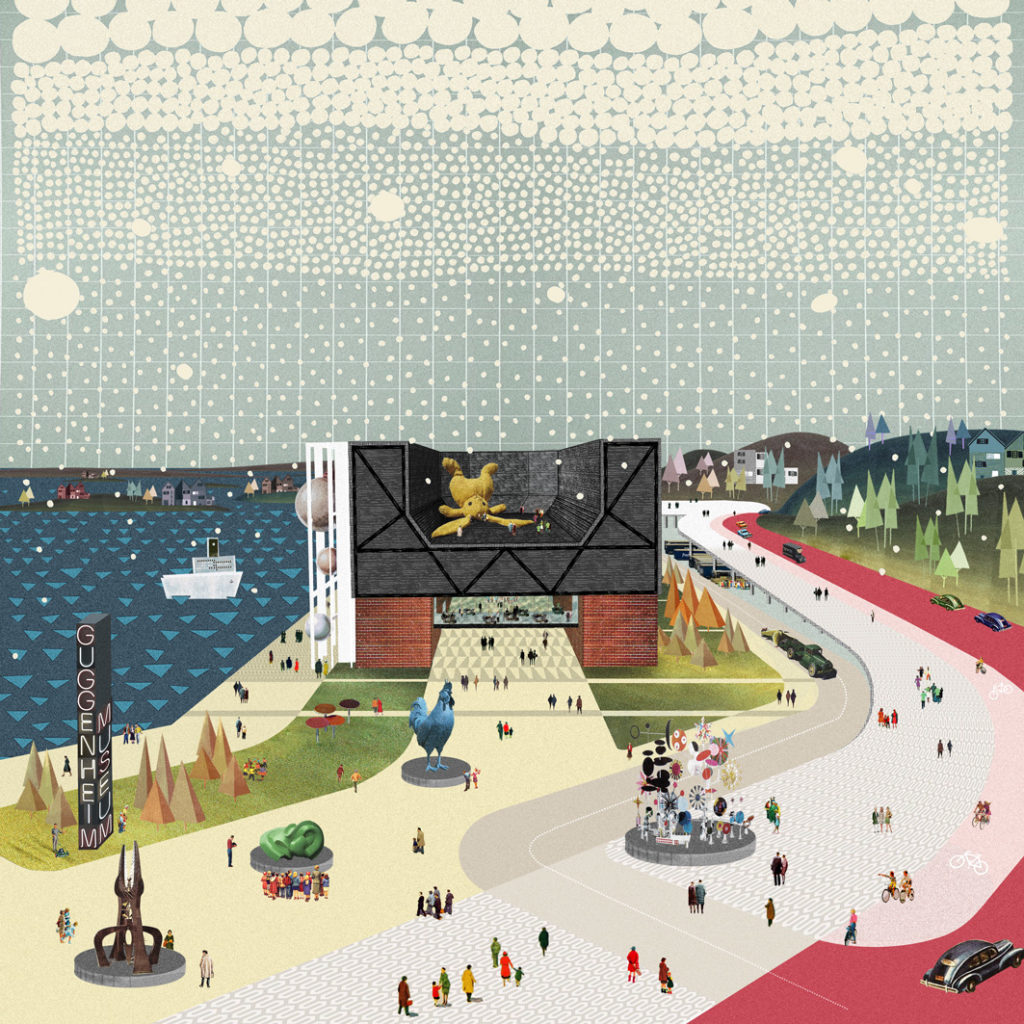

Il collage è forse la manifestazione più esemplare di tale atteggiamento. Già nella sua forma pre-digitale, il collage è una tecnica di astrazione da una logica meramente produttiva-funzionale: le immagini sono letteralmente rimosse—ritagliate—dal loro contesto d’origine, perdono il loro significato d’origine, e ne assumono uno fittizio. Il loro senso è ‘riprogrammato’ precisamente attraverso la sospensione di ogni contenuto e di una conseguente assolutizzazione della forma. L’immagine del collage non è più rappresentazione derivativa, ma relazionale: il suo senso emerge attraverso il ‘dialogo’ fra i vari frammenti.

Il passaggio di tale tecnica al dominio digitale radicalizza ancor più il suo funzionamento: l’orizzonte delle risorse da cui attingere e ‘ritagliare’ si ampia a dismisura, sia per l’accesso alla rete (sorgente pressoché infinita di materiali), sia grazie alla convertibilità reciproca di formati. Il concetto stesso di formato digitale ridefinisce le dicotomie tradizionali: ogni ‘contenuto’ possiede ora una cartesianissima estensione—la ‘forma’ è qui ‘smaterializzata’ e elevata essa stessa a contenuto, di cui il formato-estensione non è che una particolare quanto necessaria ‘incarnazione’, una specie. In questo senso, il collage digitale è l’esemplificazione tecnica di una “botanica delle immagini”. Non solo, come già accadeva per il collage tradizionale, le immagini sono ‘sradicate’ dal loro contesto ‘naturale’ per essere coltivate e messe in relazione con ‘specie’ diverse: molte delle immagini che compongono il collage sono esse stesse concepite o convertite al fine di essere montate e combinate con altre, immagini ‘coltivate’ e ‘trattate’ al fine di ottenerne solo un ‘estratto’. (Così come si può ritagliare un personaggio o un oggetto da un dipinto, si può estrarre una texture da una fotografia, si può esportare una mappa delle ombre da un modello tridimensionale, si può stampare una pianta da un disegno CAD e si può combinare tutto ciò in un’unica immagine.)

Attraverso questa particolare “tecnica botanica”, il collage apre nella sistematicità economica di programmi, diagrammi e rendering uno spazio ulteriore, una sorta di “giardino digitale”: uno spazio ovvero in cui ogni natura ‘selvatica’ è sospesa e piegata ad un disegno particolare, in cui i vincoli di paternità e derivazione sono recisi in favore di una libera determinazione. Questo “giardino” sarebbe tuttavia impensabile senza il “lavoro” del programma: è esattamente in virtù della capacità delle tecniche discusse finora di rispondere a programmi, ovvero di annullare qualsiasi dimensione altra e facendosi ‘segno’ (gramma: segno concreto, operativo, immediato) che l’immagine, sollevata da predeterminazioni e dalla tirannia dei ‘dati’, può così tornare ad incarnare il progetto.