di Marco Felicioni

23 ore, 9 minuti, 46 secondi

Questo il tempo che richiederebbe la visione integrale delle undici opere cinematografiche supportate e presentate da Fondation Cartier, in una mostra a cura di Chiara Agradi alla Triennale di Milano fino al 16 marzo 2025. Al di là del carattere iperbolico del conteggio, rimane vivo l’invito a dedicare del tempo a questi lavori di artisti e registi assai eterogenei per età, formazione e provenienza, immergendosi in una cinematografia sorprendente e lontana dai circuiti della grande distribuzione.

A raccogliere la sfida – complessa e non banale – di mettere in mostra l’immagine in movimento, è lo studio milanese bunker arc che, attraverso un labirinto di tende nere, luci soffuse e rumori dissonanti, dà forma a un percorso attento e cadenzato, ritagliando spazi su misura pensati per la fruizione di ciascuna delle pellicole selezionate.

Già al varco d’ingresso ha inizio l’esperienza sensoriale dello spettatore, accolto e abbagliato dalla parete bianca luminosa che – come nella facciata di un grande cinema – ospita i manifesti delle singole proiezioni, determinando una vera e propria ghigliottina di luce rispetto allo spazio antistante della Triennale: il medesimo stratagemma, peraltro, è riproposto anche all’interno, in prossimità delle tende che danno accesso alle singole sale, cadenzate da fasci di luce proiettati verso il pavimento, come a sancire delle soglie, a recidere la relazione con i rumori esterni.

Il percorso cinematografico comincia con Au Bonheur des Maths, di Raymond Depardon e Claudine Nougaret: un inno alle grandi sfide della matematica, che trasmette la gioia nel veicolare l’immensità del pensiero scientifico. All’opera è dedicata una sala raccolta, di forma trapezoidale, allestita con sei sedute Lina, prodotte da Tacchini come riedizione del modello disegnato da Gianfranco Frattini nel 1955, che gli valse una segnalazione per il Compasso d’oro dello stesso anno. Si tratta di una poltrona di grande presenza, caratterizzata da una struttura in legno che le conferisce un aspetto solido eppure leggero, su gambe sottili; un elemento in multistrato curvato sorregge il fianco dello schienale e diventa al contempo ala d’appoggio dei braccioli.

L’allestimento conduce poi verso il documentario 15 Hours, girato da Wang Bing che, ininterrottamente per quindici ore, segue una giornata lavorativa all’interno di una fabbrica di cinese per la produzione di abbigliamento nella provincia di Zhejiang. La camera non si ferma mai, osserva instancabile i lavoratori in tempo reale, li accompagna nella loro quotidianità, talvolta perdendo la messa a fuoco, talvolta traballando. Le immagini scaturite da questa denuncia sociale dei paradossi nel progresso della Cina moderna, proiettate su un largo piano parabolico, si riflettono su un pilastro cilindrico a specchio, come a moltiplicare il brulichio del lavoro operaio; le parole, incomprensibili ai più, e i suoni meccanici della fabbrica, divengono rumore bianco, indistinto, che riverbera attraverso il corridoio principale, sovrastando gli altri.

Il film di Jonathan Vinel, Martin Pleure, ci catapulta invece in una realtà virtuale ispirata a quella dei videogiochi e fatta di solitudine, rabbia, non appartenenza. A differenza dell’opera di Wang Bing, pensata per essere colta di passaggio, qui l’invito è a fermarsi, a mettersi comodi: viene ricreato lo spazio stretto e lungo di una cameretta adolescenziale, con un grande schermo che si trova a distanza ravvicinata da un divano Grand Sesann: il volume di quest’ultimo è esaltato, la seduta profonda è accogliente, le forme morbide sono avvolte da un’architettura in tubolare metallico. All’esterno le pareti della sala sono rivestite da una lamiera ondulata in PVC, bianca e aperta da un oblò, attraverso il quale è possibile spiare l’ambiente interno, che appare deformato e distante.

© fotografie di Andrea Rossetti

Le alte gradinate della sala successiva predispongono una visione, ideale ed esaltata dagli occhiali 3D, dell’opera del duo sudcoreano dei fratelli Park Chan, PARKing CHANce. Qui il silenzio è assoluto, reso possibile grazie alla presenza di pannelli isolanti neri a punte di diamante lungo le pareti.

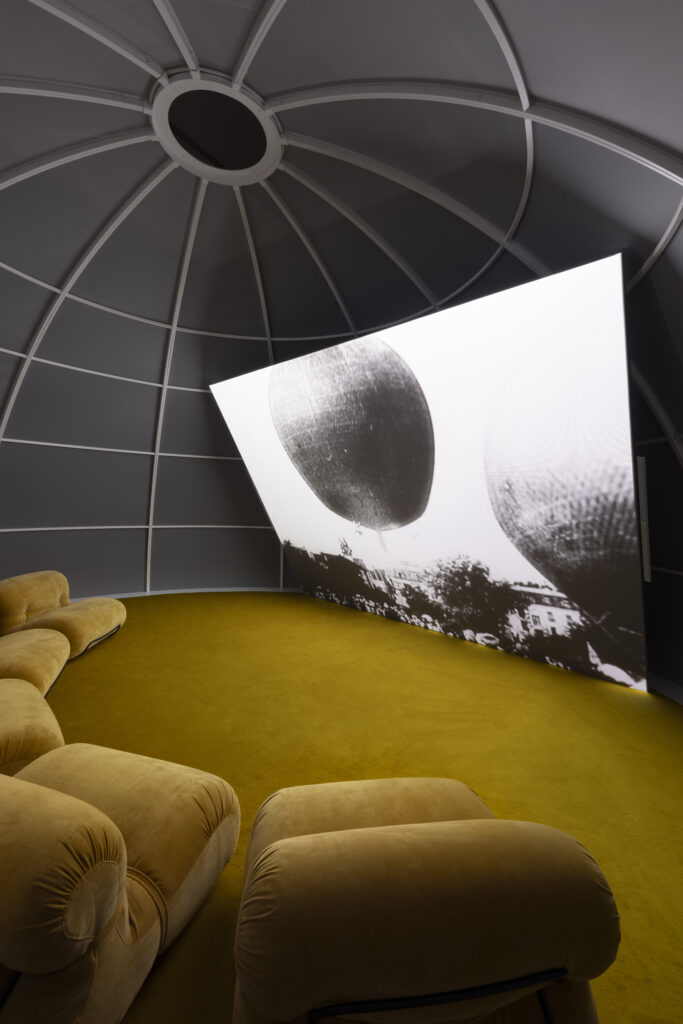

A questo punto il visitatore si imbatte in una sfera lunare, realizzata tramite una struttura metallica riciclabile rivestita da un leggerissimo tessuto di tulle bianco. Si assiste qui alla sovversione dell’idea del cinema come scatola nera che intrappola la luca: la cupola luminescente, al contrario, diventa oggetto radiante che, inondato di luce, la trasmette all’esterno.

Al suo interno, Notre Siècle – di Artavazd Pelechian – è proiettato dal basso verso l’alto su un piano inclinato. Gli spettatori si siedono su poltroncine Orsola Armchair, rivisitazione del design di Gastone Rinaldi (1970) con imbottitura che, sostenuta da una struttura curvilinea in metallo cromato, dona un aspetto di soffice rotondità. Sdraiati a testa in su, si ha l’impressione di trovarsi dentro un razzo che sta per sfrecciare in orbita, mentre scorrono immagini d’archivio, in bianco e nero, a documentare le più grandi invenzioni che hanno trasformato il secolo scorso.

Vi è poi la sala più grande, pensata per accogliere anche una rassegna di proiezioni serali durante tutta la durata della mostra: qui sono posizionate le poltroncine Babela, comode sedute impilabili e dal disegno rigoroso, progettate da Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1958 per la Camera di Commercio di Milano. Rispetto alla struttura originale in ferro, il design viene qui riproposto con una base in legno di frassino, più caldo e naturale. La sala è pensata per un film del regista rumeno Andrei Ujica, Nicolae Ceausescu: un’autobiografia, che ripercorre la carriera politica di un dittatore in rapporto al racconto mediatico che ne è stato fatto a suo tempo, ricostruito mediante immagini d’archivio che ne suggeriscono una visione contraddittoria.

Ad accogliere El aroma del viento, della regista paraguaiana Paz Encina, vi è invece una stanza disegnata in modo tale che gli spettatori si siedano equidistanti dallo schermo e dalle fonti sonore, potendo così immergersi nella natura che il cortometraggio ha per oggetto e respirare le sequenze di immagini proposte. I pannelli fonoassorbenti, rigati, divengono qui come un morbido schienale della lunga panca addossata alla parete.

L’opera La caduta del cielo, di Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, è proiettata in una sala circolare, che accresce la sensazione di raccoglimento e di coesione di fronte al racconto di popolazioni indigene minacciate dalla geopolitica globale e dai suoi interessi. Talvolta ci si siede fianco a fianco, talvolta si dà le spalle agli altri spettatori, e ci si isola indossando delle cuffie, come nel caso del corto di Morzaniel Iramari, L’albero del sogno, che racconta la conoscenza dei sogni del popolo Yanomami nella foresta amazzonica.

© fotografie di Andrea Rossetti

Di fronte alle ultime due proiezioni in mostra, infine, lo spettatore non ha più l’opportunità di sedersi: nel geniale Triptyque de Noirmountier, di Agnès Varda, si è chiamati a interagire attivamente con l’opera, potendo modificare la configurazione del trittico, innescando – attraverso l’apertura o la chiusura dei pannelli, variazioni nella sequenza delle immagini. Il visitatore, in base al proprio movimento, può di attivare o spegnere a comando la luce del video, dalla quale è egli stesso investito. Da ultimo, non si può che rimanere in piedi di fronte al toccante miracolo della nascita di un neonato, come proposto dal cortometraggio Vie di Artavazd Pelechian.

Simbolicamente, il percorso si conclude assistendo allo sguardo di chi vede il mondo per la prima volta. E l’architettura, che qui crea una curva, nella forma di una piccola arena con due gradini – sembra voler invitare a un rispecchiamento. È evidente, attraverso tutto l’allestimento, un’attenzione alla prossemica tra la persona e l’immagine, e al loro reciproco relazionarsi nel movimento. Al culmine di questo viaggio, geografico e nel tempo, attraverso popoli vicini e lontani, tra denunce sociali e ambientali, rievocazioni storiche, politiche e scientifiche, il visitatore è chiamato a riflettere sul percorso di conoscenza intrapreso.

Un itinerario scandito da diaframmi spaziali, da luci e penombra, da suoni e rumori, da accelerazioni e soste. Un percorso con un inizio e una fine ben definiti, fatto di tensioni narrative tra le opere, di esperienze che si accumulano di stazione in stazione e che si accrescono vicendevolmente. Ogni sala rinnova l’invito a fare esperienza dell’immagine in movimento in modo nuovo. Attraverso questa serie di ambienti ovattati, tenuti insieme dal fil rouge di una moquette color ruggine, bunker arc orchestra finemente un raro esempio di ibridazione tra cinematografia e spazio espositivo, riuscendo nel tentativo di mettere in mostra – e dunque di fissare in un allestimento – ciò che per sua natura vive nella ritualità dell’esperienza.