Studio Puppa Raggi, Milano Settembre 2011

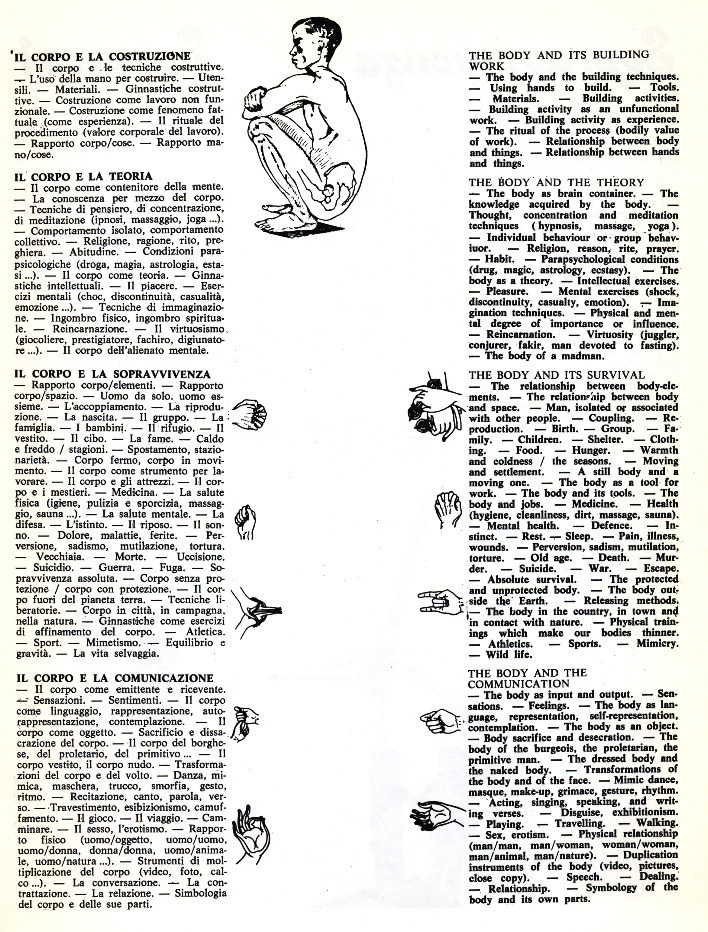

«Archizoom Associati, Remo Buti, Casabella, Riccardo Dalisi, Ugo La Pietra, 9999, Gaetano Pesce, Gianni Pettena, Rassegna, Ettore Sottsass Jr., Superstudio, Ufo e Zziggurat, riuniti il 12 gennaio 1973 presso la redazione di Casabella, fondano la Global Tools, un sistema di laboratori a Firenze per la propagazione dell’uso di materie e tecniche naturali e relativi comportamenti. La Global Tools si pone come obiettivo di stimolare il libero sviluppo della creatività individuale. I corsi che si terranno forniranno le nozioni base necessarie all’uso degli attrezzi e degli strumenti esistenti nei laboratori, nonché informazioni su tecniche specifiche apprendibili in altri luoghi collegati in modi diversi alla Global Tools. L’insegnamento avverrà intorno a temi quali: uso dei materiali naturali e artificiali, sviluppo delle attività creative individuali e di gruppo, uso e tecniche degli strumenti di informazione e comunicazione, strategie di sopravvivenza» (Documento n.1, La Costituzione, dal Bollettino Global Tools n.1).

«Centro del discorso è la riproposizione dell’uomo de-intellettualizzato, inteso nella sua arcaica possibilità di saggezza, con tutte le conseguenze che possono derivarne, fino magari al recupero del nomadismo, alla distruzione della città, eccetera. La scuola propone perciò l’esaltazione delle facoltà creative di ogni singolo uomo, tuttora sopraffatte dallo specialismo e dalla frenesia efficientistica. Terminologia, assunti, metodi e strutture della scuola sono curiosamente semplici: come chi intende colmare la distanza alienante che si è stabilita fra il lavoro delle mani e quello del cervello» (Documento n.2, dal Bollettino Global Tools n.1).

Diagonal (D): Quale era il senso dei propositi Global Tools e come si contestualizzavano all’interno delle attività dei gruppi radicali?

Franco Raggi (FR): Coloro che fondarono o presero parte alla Global Tools erano interessati alla costruzione di un programma di attività di ricerca di tipo didattico e produttivo con l’obiettivo di liberare la creatività individuale dalle sovrastrutture culturali che ne impedivano o ne rallentavano la capacità espressiva. Una forma di ipotesi un po’ anarchica (ma organizzata) di sperimentazione nel campo del design, dell’abitare e della costruzione di strutture primarie semplici, nel tentativo di risalire a una sorta di condizione primaria del fare che riguardasse gli “attrezzi” individuali, i primi utensili a nostra disposizione attraverso cui interagire con l’esterno come mani, cervello, piedi, corpo. Fra i temi affrontati vi era anche una serie di argomenti che provenivano dalle esperienze dei gruppi anarchici americani, inglesi e austriaci. Raccoglievamo una tendenza molto diffusa e pervasiva, anche se sotterranea. Una ricerca espressiva sperimentale, legata a una anti-retorica del progetto che arrivava a toccare quasi un annullamento della prassi progettuale canonica per un suo recupero attraverso una “autoterapia”. Nel ‘73, nel momento in cui si esauriva l’esperienza dell’Architettura Radicale, ci si riunì con l’idea di dare una solidità quasi teorica e comunicativa a questa serie di proposte ed esperienze dal denominatore comune. Nel Novembre del 1974 fu realizzato un seminario a Sambuca (Val di Pesa), dove si trovava la casa/chiesa di campagna di Roberto Magris, e dove ci trovammo tutti, famiglie incluse, come una comunità, a discutere su come realizzare questo “sistema”.

D: “Non-architettura”, “Non-progetto”, “Disintellettualizzazione”, “Autoterapia”, da cosa nasceva questo rifiuto nei confronti del design? Parlavate anche di “non-significato” e della scoperta del ‘privo di valore’ dovuto alla discontinuità del vivere quotidiano. E ancora di “eliminazione della cultura”..

FR: Bisogna ricordare che le nostre sperimentazioni erano contemporanee alle esperienze di rifiuto autoritario degli anni Sessanta e Settanta e dunque alla rottura con strutture linguistiche e culturali ritenute oppressive e/o rappresentative di altro. Erano anni in cui, malgrado la comunicazione fosse più difficile di oggi, c’erano canali di contatto molto precisi con gruppi come gli architetti americani Site o i Five di New York. Al tempo c’era una notevole capacità di confronto tra ipotesi culturali anche lontane, nel tentativo di trovare formule di espressione coerenti rispetto a un mondo in via di “assuefazione” consumistica e a un modello di sviluppo basato su una crescita continua. Erano anni di diffusa e forte contestazione globale, praticata anche con modelli di vita alternativa come quello degli Hippy che andavano a vivere nelle cupole geodetiche, rifiutando in maniera totale i modelli di vita neocapitalista; o degli Amish che si chiudevano in una specie di autarchia. Questi momenti di contestazione ebbero forti ricadute anche in Italia e in Europa.

D: In quel periodo si parlava esplicitamente di interdisciplinarietà?

FR: Non se ne parlava ma la si praticava in modo naturale, senza teorizzarla. Io ad esempio mi sentivo più vicino ad artisti come Luciano Fabro o Franco Summa di Pescara. Quest’ultimo tra l’altro realizzava performance concettuali sui linguaggi e sulle arti visive che coinvolgevano anche noi architetti. Tutte queste operazioni che lavoravano sulla contraddizione e la messa in crisi per l’appunto dei linguaggi sia in ambito di arti visive che di design (e quindi in ambito di oggetti dalla funzionalità diversa che si ponevano in antitesi rispetto a una convenzionalità della cultura del progetto) erano riconducibili a comportamenti di tipo avanguardistico, e dunque per un certo verso auto-contraddittorio, che appartenevano forse più alla dimensione propria degli artisti che dei progettisti. Grafica, comunicazione, arte, teatro, musica, architettura erano tra loro intrecciate. In questo dibattito i contatti con gli artisti erano molto vivaci, soprattutto in Italia e nello specifico con Germano Celant e l’Arte Povera; e con tutti quei fenomeni di azzeramento, di livellamento che si contraddistinguevano per una visione del gesto artistico slegato dalla storia dell’arte contemporanea come arte figurativa: un gesto riduttivo e distruttivo, liberatorio. Decontestualizzare l’opera d’arte rispetto alla convenzionalità della galleria, del museo e della storia dell’opera era un approccio simile a quello che volevamo portare nell’architettura e nel design; design inteso non tanto come prodotto industriale, ma come oggetto su piccola scala, corporale; forse come scala inferiore dell’architettura e dello spazio abitato.

D: Ci puoi specificare più precisamente alcuni delle premesse di questo esperimento?

FR: C’era innanzitutto un comune atteggiamento di metodo. Erano tempi in cui si poteva investire sulla sperimentazione espressiva non solo perché c’era un bisogno intellettuale diffuso, risorse, contatti ed empatie ma per una molteplicità di altre ragioni. Inoltre c’erano spazi liberi. Tutto avveniva all’interno di sinergie sotterranee, come “vene carsiche” del pensiero alternativo che inglobavano la musica, le arti visive, il teatro. Casabella era un sensore abbastanza attento a queste contaminazioni. A differenza di Domus, che aveva rubriche separate per arte, architettura e design, in Casabella tutto era maggiormente amalgamato. Veniva data molta attenzione a ciò che in quel momento succedeva oltre i confini italiani, in Inghilterra così come in Austria. C’erano articoli sull’arte comportamentale, tra cui quello che scrissi dal titolo Vienna Orchestra, dove citavo gli sperimentatori nichilisti “alla tedesca” come Coop Himmelb(l)au o Haus Rucker & Co. Questi gruppi, molti dei quali provenienti da Vienna, facevano qualcosa che era vicino a ciò che ci proponevamo di fare, forse loro in modo più estremo ma meno motivato teoricamente e meno interdisciplinare; non c’erano architetti, artisti, scrittori, riviste. Ad ogni modo da quell’articolo si legge in filigrana come questo flusso attraversasse tutta l’Europa. La mostra Radicals. Architettura e Design 1960/75 curata da Gianni Pettena per la Biennale Architettura del 1996, rivelò un insieme notevole di autori che con modalità, finalità ed esiti molto differenti avevano lavorato alla costruzione di una cultura alternativa del progetto; che non voleva dire banalmente un’architettura diversa, ma un approccio diverso alle matrici primarie del progettare.

D: Il confronto su una particolare tematica tra figure provenienti da differenti campi era avvertito come un momento di arricchimento?

rivalutato figure eccentriche e criticamente isolate come Giò Ponti, Carlo Mollino, Piero Fornasetti; figure che erano considerate poco rilevanti in quanto impegnate a lavorare su strutture del linguaggio ritenute superficiali, non teoricamente profonde. Tutto ciò che aveva una attitudine alla contaminazione e all’ibridazione ci interessava molto. Vedi ad esempio la collaborazione spontanea con il gruppo teatrale Magazzini Criminali. Avevamo ideato per loro scenografie che erano installazioni di carattere post-atomico usando il kitsch come un legittimo materiale di espressione linguistica: La poltrona di Proust o anche la “ricerca sul banale” voleva dire legittimare un modo diverso di utilizzare proprio le fonti stesse dell’immagine, dell’icona, del design e non concentrarsi solo sulla funzione. Erano gli anni di Ulm e di questa Scuola dall’impostazione metodologica molto rigida. La Brown aveva come designer Diether Rhams, grandissimo designer dal rigore calvinista, di una coerenza e di una freddezza affascinante e micidiale.

D: Queste contaminazioni nel campo del design in quel momento stavano avvenendo contemporaneamente in tutto il mondo?

FR: Nel campo del design non tanto: direi sia stata una tendenza decisamente “italiana”. Una rivista come MODO, finanziata da un tipo di azienda che era sul mercato ma che investiva risorse in ricerche sostanzialmente contraddittorie rispetto allo standard etico e figurativo del mercato, rappresentava un caso unicamente italiano. Ciò significa che c’erano delle energie e delle curiosità non solo da parte dei progettisti ma anche dei produttori, di alcuni produttori. Il Post-modern nel design lo fanno principalmente gli italiani, i brianzoli per l’esattezza. La Brianza era un centro di elaborazione di nuove visioni rispetto alla domesticità della vita. Immaginare una poltrona come la Sacco, crederci e produrla, vuol dire immaginare un modo diverso di stare in casa, andando verso l’ignoto. Voleva dire immaginare che l’Industria a volte può essere più avanti del designer stesso; un’Industria che con le sue visioni provoca, attiva energie e offre possibilità. Cassina aveva un dipartimento che si chiamava Braccio di ferro, un settore in cui si realizzavano oggetti come le lampade di bronzo e la Valigia per l’ultimo viaggio di Alessandro Mendini o la Lampada Moloc di Gaetano Pesce, mentre di fianco e in sinergia Binfarè coordinava il Centro Ricerche e Prototipi. Cassina, assieme ad altri, aveva ad esempio capito che dentro queste ricerche e queste inquietudini c’erano dei possibili germi di grande qualità rispetto anche a una possibile produzione per il mercato.

D: Ai tempi usavate la parola avanguardia come “liberazione della cultura”, qual è oggi il senso di questo intento e come vivi – dopo un’esperienza così forte legata al corpo – la questione del “filtro” cognitivo, delle esperienze satelliti, dell’alienazione?

FR: E’ una domanda difficile che vorrei ribaltare perché non ho una risposta. L’avanguardia oggi potrebbe essere l’uso della tecnologia per istituire modalità di comunicazione altrimenti impossibili. L’avanguardia è sempre un atteggiamento mentale che riguarda l’utilizzo delle risorse in maniera diversa e propulsiva rispetto a una direzione che si considera deriva. Secondo me l’avanguardia dovrebbe essere qualcosa che sveli il livello di anestetizzazione dettato dall’azione dei media sui linguaggi e i comportamenti. Magari oggi, nonostante il momento storico, è possibile raggiungere ciò attraverso la rete piuttosto che attraverso le opere d’arte. Ad ogni modo, se trent’anni fa c’era un senso di insofferenza verso una società o un modello culturale e produttivo che portava all’annullamento mediante la merce, oggi la sconfitta è totale, la merce ha vinto su tutti i fronti. Chi lo capisce si crea delle nicchie di sopravvivenza. Nel modello di comportamento comune una crisi si ha quando “non si può più comprare”. Ma siamo sicuri sia sempre e soltanto economica la crisi? Ciò significa che le avanguardie di cui parliamo non sono state poi così incisive. Ci sono stati dei fenomeni interessanti, delle figure profetiche se volete, vedi Pasolini, ma..oggi forse non vedo più tanto questo tentativo forte di autoesclusione con modelli alternativi, attività, movimenti e manifesti.

D: Quanto è durata l’esperienza di Global Tools?

FR: Dal 1973, anno della costituzione, al 1975 anno in cui si tenne anche un seminario del gruppo CAVART di Piero Brombin e Michele De Lucchi presso la Cava Monte Ricco di Monselice scaturita da una riflessione implicita sulla corruzione intorno alle cave abbandonate e alla non riqualificazione del paesaggio. Ma la Global Tools come sistema didattico era già terminato e forse per un certo verso era finito prima ancora di nascere. Tenemmo una serie di riunioni programmatiche e di seminari preparatori ma non riuscimmo a confrontarci sui risultati perché sorsero troppo presto contrasti e incomprensioni.

D: Quali sono state le ragioni o le fratture scaturite all’interno della Global Tools che ne hanno determinato la fine?

FR: Alcuni, specialmente i membri fiorentini, ritenevano che il progetto stesse diventando troppo istituzionale, troppo ‘Milano-centrico’ e legato intrinsecamente al potere editoriale e culturale milanese.

D: Era vero?

FR: Non credo. Comunque c’era la difficoltà di coordinare personalità così forti e diverse senza avere una vera e propria struttura. Sicuramente il modello culturale anarchico e vitale che produsse Global Tools ne decretò anche la prematura fine operativa. E poi erano necessarie risorse, finanziamenti. Avevamo un amico mecenate che ci sosteneva, Franco Castelli, fondatore della galleria milanese L’uomo e l’arte. Si era appassionato all’iniziativa e aveva messo a nostra disposizione una sede a Milano nonchè alcuni fondi per la realizzazione di iniziative e la produzione di materiali didattici come i bollettini. Ma alcune persone contestavano l’esistenza di capitali e ai primi contrasti interni seguì un suo ritiro.

Diagonal è una rubrica a cura di Valerio Borgonuovo e Silvia Franceschini

Franco Raggi (Milano, 1945), consegue nel 1969 la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, città dove tuttora vive e lavora. Redattore prima di Casabella (dal 1971 al 1975) e Direttore poi di MODO (dal 1981 al 1983), Franco Raggi organizza nel 1973 con Aldo Rossi la Sezione Internazionale di Architettura per la XIV Triennale di Milano e la prima mostra critica sul Design Radicale italiano presso l’IDZ di Berlino (Internationale Design Zentrum). Nel 1975-76 è coordinatore della Biennale Architettura Venezia diretta da Vittorio Gregotti. Mentre nel 1979-80 è responsabile della Raccolta del Design presso la Triennale di Milano. Tra i progetti espositivi cui prende parte come progettista vi sono Assenza/Presenza (Bologna, 1978), Cinquant’anni di architettura italiana (Milano, 1979), Topologia e Morfogenesi (Biennale Venezia Architettura, 1978) e La neomerce (Milano e Parigi, 1985). Nel 1980 co-realizza per la Biennale Venezia Architettura la mostra L’oggetto banale e nel 1980-81 coordina la sezione Design per la Triennale di Milano, realizzando Archivio del design e La casa decorata; ideando inoltre la mostra L’interno dopo la forma dell’utile; sempre per la Triennale di Milano Le case della Triennale (XVII edizione, 1983), e con Denis Santachiara la sezione Design della mostra Il futuro delle metropoli (XVIII edizione, 1989). Come designer ha progettato oggetti e arredi tra cui la lampada On-Off, presente all’interno della collezione permanente design del MOMA di New York. Attualmente insegna Architettura degli interni presso l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Firenze.