di Marco Biraghi

Il XX secolo si “apre”, dal punto di vista dell’architettura, con alcune importanti opere infrastrutturali: le stazioni della metropolitana (1894-1901) e la regolazione del corso del Donaukanal (1894-1908) a Vienna, entrambe di Otto Wagner, gli ingressi del métro di Parigi (1898-1904) di Hector Guimard, la stazione ferroviaria di Helsinki (1904-14) di Eliel Saarinen. Come nel caso degli edifici industriali realizzati intorno al primo decennio del Novecento (la Turbinenfabrik di Berlino di Peter Behrens, la Fabbrica chimica di Luban di Hans Poelzig, le Officine Fagus ad Alfeld an der Leine di Walter Gropius e Adolf Meyer, per ricordarne solo qualcuno), tali opere segnano, oltreché dei significativi “episodi” della storia dell’architettura, la tendenza all’allargamento di quest’ultima a una sfera di “compiti” sino a quel momento ritenuti estranei ad essa e svolti prima di allora prevalentemente dall’ingegneria.

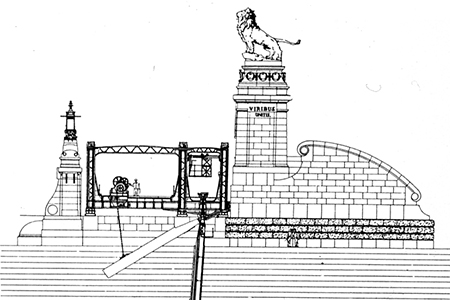

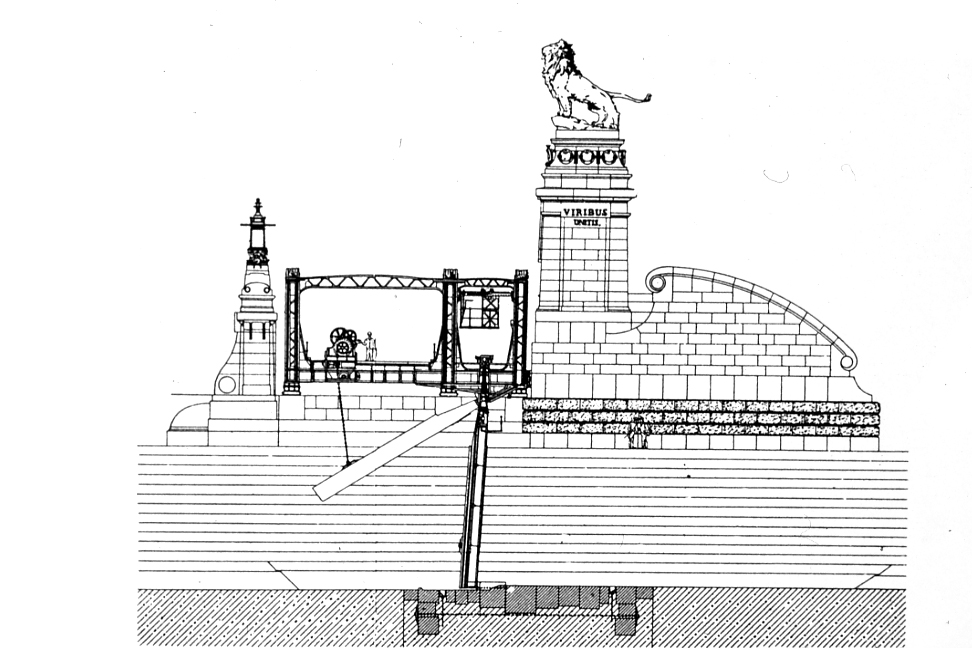

Dal punto di vista dell’architettura, il problema delle infrastrutture ruota intorno alla questione della dotazione di qualità a “oggetti” dal carattere prettamente utilitaristico, che pur essendo singolari, “puntuali”, fanno parte di sovente di una rete più vasta (non necessariamente visibile); “oggetti” che – come nei casi sopra citati – s’inseriscono all’interno di contesti urbani storicizzati, dove sono costretti a confrontarsi con i monumenti e con gli altri edifici civili più rappresentativi della città. Ciò vale con piena evidenza per le stazioni ferroviarie, che penetrano fin dentro il cuore dei centri storici, così come pure per quelle della metropolitana, che emergono qua e là dal sottosuolo nei punti nodali del tessuto urbano. E vale perfino per quegli straordinari “pezzi” di architettura – apparentemente isolati ma in realtà profondamente interconnessi con il restante “sistema” e compiutamente metropolitani – come la chiusa di Nußdorf, all’estrema periferia di Vienna, concepita da Wagner come un “ingresso ufficiale” alla capitale del Regno austro-ungarico.

Lavorare sulle infrastrutture, per gli architetti, comporta non soltanto di dover tenere conto delle specifiche esigenze presentate dagli edifici che vi sono destinati (ivi compreso l’inserimento in essi dell’ingente carico di apparecchiature tecniche di cui questi sono spesso dotati), ma anche di adottare differenti strategie progettuali rispetto a edifici di altra natura. Nel caso delle stazioni della metropolitana, ad esempio, è evidente come la loro progettazione richieda – almeno per quanto concerne Vienna e Otto Wagner – una logica “seriale”, ovvero la fissazione di alcune soluzioni standard da ripetere per intero o in parte in circostanze diverse. Ciò implica – almeno in una certa misura – il superamento della procedura “creativa” basata sul compimento di un “gesto unico e irripetibile” che caratterizza molta architettura pur distante da esasperate “volontà d’arte”. È proprio al fine di raggiungere questa serializzazione e standardizzazione, del resto, che Wagner organizza il proprio studio professionale (in stretta connessione con la sua “scuola”) secondo un modello che non ha paragoni in quel momento in Europa; uno studio attraverso il quale passano – tra i molti altri – giovani architetti come Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Joze Plecnik, Max Fabiani, alcuni dei quali direttamente impegnati nella grande opera della metropolitana.

Ma come può fornire l’occasione per allestire dentro il corpo della città – e fin nelle sue viscere – un ramificato sistema di “regole” punteggiato da poche, significative eccezioni (nel caso viennese le stazioni di Karlsplatz e di Hietzing), in modo altrettanto efficace la metropolitana può divenire lo spunto per innumerevoli variazioni sul tema della stazione (sotterranea o interrata), dando così spazio alla libertà espressiva dei suoi diversi interpreti. Emblematico, sotto questo profilo, il caso di Mosca, la cui rete metropolitana viene elevata al rango di vetrina del progresso tecnico e delle capacità estetiche della Russia sovietica. La sua prima tranche, costruita tra il 1931 e il 1935 (altre ne seguiranno nei decenni successivi), è costituita da una parata di padiglioni di accesso, saloni e banchine, la sontuosità dei cui spazi e la ricchezza dei cui materiali contrastano in modo quasi paradossale con l’immagine della società del proletariato alla quale sono destinati. Nella progettazione delle stazioni sono impegnati i migliori architetti russi di tutte le tendenze: dai “tradizionalisti” Aleksej Scusev e Ivan Fomin a costruttivisti come Nikolaj Kolli e sperimentatori come Nikolaj Ladovskij, tra i molti altri. In tutti comunque, sotto l’abile guida del direttore dei lavori Lazar’ Mojseevic Kaganovic, prevale la tendenza alla monumentalizzazione del tema, che genera – soprattutto negli spazi di distribuzione dei passeggeri ai binari – ambienti in tutto paragonabili a sfarzosi saloni da ballo adorni di lampadari e di marmi, o a saloni da banchetti affrescati. Con tutto ciò, al termine dei lavori la «vittoria della metropolitana» verrà salutata come una «vittoria del socialismo».

Al pari dei monumenti e degli edifici pubblici più rappresentativi di una civiltà, anche le infrastrutture sono diretta espressione dell’ideologia dominante in una certa epoca, e come quelli anche queste sono state utilizzate di sovente, nel corso della storia, con finalità retorico-celebrative, oltreché per lo svolgimento del fine al quale sono destinate. Non è raro tuttavia che per regimi di orientamento e natura pur differenti l’utilità delle infrastrutture passi in secondo piano rispetto all’obiettivo di sfruttarle per ragioni strategiche e propagantistiche. E non è raro neppure che a questo scopo vengano impiegati architetti di riconosciuta bravura. Si pensi ad esempio alla campagna di costruzione delle stazioni ferroviarie italiane intrapresa dall’Italia fascista negli anni trenta, che porta Angiolo Mazzoni a progettare, tra le altre, quelle di Bolzano, Trento, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Messina e Roma Tiburtina. Oppure alla realizzazione dell’Autobahn tedesca voluta da Hitler a partire dal 1933, e condotta dall’ingegner Fritz Todt con la collaborazione, per quanto riguarda la progettazione di ponti e viadotti, dell’architetto Paul Bonatz.

Lo stesso Bonatz è autore, nella Germania della Repubblica di Weimar, delle opere di regolarizzazione del corso del fiume Neckar (1926-33), per la quale realizza un’ingente quantità di chiuse, dighe, centrali elettriche e ponti, oltreché della stazione di Stoccarda (1911-28). Tanto in quest’ultima quanto nelle chiuse per il Neckar Bonatz adotta un duplice linguaggio, corrispondente alla duplicità delle funzioni che vi hanno luogo: un linguaggio fermo, stabile, monumentale, quasi “egizio”, per i fronti esterni, i saloni, le biglietterie, le scale della stazione e per i piloni delle chiuse, e un linguaggio essenziale, tecnico, per i binari e le pensiline della prima e per i ponti-passerelle delle seconde. Si tratta di una duplicità intrinseca a molte opere infrastrutturali della “prima età della macchina”, per dirla con l’espressione cara a Reyner Banham, che fa in particolar modo delle stazioni ferroviarie degli inevitabili “Giani bifronti” (si pensi soltanto alla stazione centrale di Milano, progettata nel 1912 da Ulisse Stacchini in stile “assiro-ambrosiano”, e portata a termine del 1931 con l’inserimento della grande tettoia in ferro ad arconi per la copertura dei binari, opera dell’ingegner Alberto Fava e della Società Nazionale Officine di Savigliano).

Tra le tipologie di infrastrutture che entrano nell’ambito d’interesse degli architetti, oltre ai più “tradizionali” ponti – che tuttavia nel Novecento, accanto alle innovazioni tecnologiche di competenza più prettamente ingegneristica (valgano per tutti i ponti di Robert Maillart) conoscono una radicale trasformazione espressiva (dai progetti di ponti urbani di Otto Wagner, Hendrikus Theodorus Wijdeveld, Pieter Kramer, a quelli “territoriali” e arditissimi di Paolo Soleri, Myron Goldsmith, Norman Foster) -, vi sono anche le dighe, le centrali elettriche, le torri dell’acqua. Anche qui il “valore aggiunto” espressivo è di fondamentale importanza: un valore che può tradursi in termini di massa (sinistra e “primigenia”, nella diga di Klingenberg, Sassonia, 1908-14, di Hans Poelzig) o di potenza (ritmico-geometrica, nella Grand Coulee Dam, WA, 1972-78, di Marcel Breuer); un valore ritenuto a tal punto indispensabile da far richiedere, nel caso della diga di Bhakra (la più grande diga a gravità del mondo, che rifornisce di energia elettrica Chandigarh, situata a 116 km di distanza), l’intervento estetico di Le Corbusier da parte degli ingegneri idraulici.

Altrettanto fondamentale è il contributo della cultura architettonica alla realizzazione di centrali elettriche. Basti pensare a un vero e proprio landmark urbano qual è la Battersea Power Station (1929-34) di Londra, frutto del decisivo intervento di Giles Gilbert Scott sull’amorfa struttura parzialmente realizzata su progetto di Theo Halliday; ma anche alla più tarda Bankside Power Station, dello stesso Scott, affacciata sul Tamigi, e trasformata negli anni novanta nell’attuale Tate Modern. O ancora, alle numerose centrali idroelettriche progettate da Piero Portaluppi in Val d’Ossola, Valle Antigorio e Val Formazza, grazie ai numerosi incarichi ricevuti dal senatore Ettore Conti, suo suocero e proprietario (tra le molte altre) dell’omonima società elettrica. Verampio, Crego, Baceno, Valdo, Sottofrua, Crevoladossola, Cadarese sono i luoghi notevoli di questa specialissima “città elettrica diffusa” che Portaluppi edifica tra il 1913 e il 1925 (cui va aggiunta la centrale termoelettrica di Piacenza, realizzata tra il ’25 e il ’29): una “città” dal volto mutevole, ecletticamente oscillante tra il romanico, il gotico flamboyant e il cinese, ma resa unitaria dalla maniera lieve e dall’ironica “sprezzatura” che accomuna tutti i progetti.

Per quanto concerne le torri dell’acqua, se nell’Ottocento il loro trattamento “estetico” equivaleva nella maggior parte dei casi a un rivestimento-travestimento con “maschere storiciste” (di cui ancora i progetti di concorso del 1907 per una Wasserturm ad Amburgo, cui partecipa tra gli altri Joseph Maria Olbrich, forniscono una significativa testimonianza), nel Novecento esse raramente si distaccano dalla ripetizione della forma “funzionale”, derivante dalla mera addizione di un traliccio e di un serbatoio (si veda al proposito la straordinaria raccolta tassonomica dei fotografi Bernd e Hilla Becher). Quando ciò accade – come nei progetti per Amburgo del 1910 di Hans Poelzig, e in quella da lui stesso realizzata a Posen, 1910-11 – la torre dell’acqua si rivela capace, meglio di molte altre infrastrutture, di farsi specchio dell'”informe” che invade l’universo metropolitano: ma un “informe” che è ben lungi dal risultare svuotato, disanimato, defunto. Al contrario, è proprio nel ritorno alla condizione originaria della materia – amorfa, caotica – che si esprime nella sua pienezza la vita moderna.

L’essenza stessa della modernità – di cui le infrastrutture si fanno portatrici nel XX secolo – è del resto pressoché priva di forma, intesa nel senso della configurazione finita, definita. Sua strutturazione caratteristica è piuttosto la connessione, sue azioni peculiari sono il fluire, il trascorrere. E se di tali attributi, la strada, con il suo corredo di svincoli, viadotti, tunnel, trafori, rappresenta la versione più semplice ed elementare (e in realtà anche quella cronologicamente anteriore), ad essa vanno affiancate le altre modalità di collegamento e di scorrimento che il progresso tecnologico ha via via messo a disposizione: le innumerevoli condutture (dall’acqua al gas, dal petrolio al metano) e cablature (dall’elettricità a tutti gli impulsi elettromagnetici che permettono a telefoni, televisioni, internet e altro ancora di funzionare) che attraversano lo spazio aereo, penetrano nel terreno e sono posate sul fondo del mare. Se Banham aveva avuto modo di parlare di una “un-house” (come a dire, il “negativo” di una casa), a proposito dell’enorme complesso di tubature, cavi e canne fumarie che s’intrecciano nei muri e sotto i pavimenti di una dimora qualsiasi, arrivando a rendere virtualmente “inutile” (o superflua) quest’ultima, oggi si potrebbe altrettanto fondatamente parlare di “un-city” – se non addirittura di “un-world” – in riferimento a tutto quanto nelle città e nel mondo costituisce il tessuto connettivo, il sistema circolatorio, a scala locale e globale, sull’esistenza del quale città e mondo si reggono.

Nonostante le loro dimensioni smisurate e onniavvolgenti, la maggior parte di queste reti risulta invisibile o manca di un aspetto percettivamente rilevante. Se si prescinde dai tralicci iperboloidi dell’alta tensione progettati nel primi decenni del secolo dal geniale ingegnere russo Vladimir G. Shukhov, e da qualche elegante traliccio “di design”, come quello progettato in tempi recenti da Norman Foster per Terna, quasi mai le reti infrastrutturali moderne riescono a tradursi in qualcosa che possa definirsi “architettura”. In compenso esse costituiscono una precondizione imprescindibile per l’esistenza non soltanto di una vita associata, ma della stessa architettura al suo interno. E ciò tanto più quanto più tali reti sono integrate tra loro.

In questo senso è significativo che i principî sui quali la Broadacre City di Frank Lloyd Wright avrebbe dovuto fondarsi, negli anni trenta, fossero quelli dell’elettrificazione del territorio e della mobilitazione meccanica (automobilistica e aerea) per attuare gli spostamenti al suo interno: intreccio di infrastrutture diverse ma logicamente congiunte al fine di attuare il grande “sogno” wrightiano, l’urbanizzazione del suolo americano, ovvero l'”organicizzazione” della nazione usoniana.

Con tutto ciò, soltanto a uno sguardo superficiale l’impetuoso sviluppo delle infrastrutture, nel corso dell’ultimo secolo, può essere fatto corrispondere a una perfetta “razionalizzazione” del mondo; e se certo, a un primo livello, tale sviluppo ha rispecchiato una volontà pianificatoria mossa da un’idea di ragione, tesa a organizzare e a ottimizzare le risorse planetarie secondo uno schema di scopo, non soltanto palesemente il tentativo non ha conseguito il suo intento, ma anche quando – e dove – lo ha raggiunto, ha dimostrato semmai l’esatto contrario rispetto al presupposto dal quale era partito: il delirio di ogni logica, il trionfo dell’irrazionale. Non a caso, nell’ottica dell’architettura, le infrastrutture hanno finito per prendere il posto delle tradizionali utopie di cui essa si è spesso nutrita. Così le grandi modificazioni del territorio, realizzate o soltanto immaginate (dall’abbassamento del livello del Mediterraneo ipotizzato dal progetto Atlantropa di Herman Sörgel al vasto programma di dighe e bacini predisposto dalla Tennessee Valley Authority; dalle bonifiche dell’Agro Pontino nell’Italia fascista al sistema di dighe e dune artificiali costruite in Olanda per proteggere la terra dal mare; dal “grande piano di trasformazione della natura” di Stalin mediante una rete di canali da distendere sull’intero territorio russo ai tentativi di rendere coltivabili e abitabili i deserti, in diverse parti del mondo), sono comparabili per “visionarietà” e apparente irrealizzabilità all’Alpine Architektur di Bruno Taut o New Babylon di Constant. D’altro canto, è sufficiente osservare una carta stradale d’Europa o la mappa degli impianti di risalita presenti sulla catena delle Alpi per rendersi conto che la realtà odierna coincide per molti versi con i sogni di ieri, soltanto riveduti e corretti alla più cruda luce del giorno.

Al di là comunque di aspirazioni di ordine superiore, ciò che accade con sempre maggiore frequenza all’architettura è di integrarsi – ovvero di “parassitarsi” – alle infrastrutture. In questa prospettiva, i binari ferroviari “generano” non soltanto stazioni ma anche (in ormai trascorsi cicli economici) impianti e capannoni industriali, che ne sfruttano la derivazione; e allo stesso modo, le strade “generano” non soltanto pompe di benzina e stazioni di servizio, ma anche parcheggi, autogrill, motel e perfino “stazioni di rifornimento” spirituale. È forse quasi inutile ricordare a questo proposito come ciascuna di queste funzioni si traduca in opere di qualità, progettate o realizzate da altrettanti architetti: i distributori Esso di Vittorio De Feo e Erg di Ettore Sottsass, il garage Ina a Venezia di Eugenio Miozzi, gli autogrill Motta di Melchiorre Bega e Pavesi di Angelo Bianchetti, i motel Agip di Mario Ridolfi, la Chiesa sull’autostrada a Campi Bisenzio di Giovanni Michelucci (per limitarsi alla sola Italia). Anche quest’ultimo caso, per quanto singolare, non costituisce poi un’eccezione, se si considera che già nel 1895 Otto Wagner aveva realizzato a Vienna la Cappella di San Giovanni, a fianco della linea della metropolitana sopraelevata del Gürtel, e in stretto rapporto con questa.

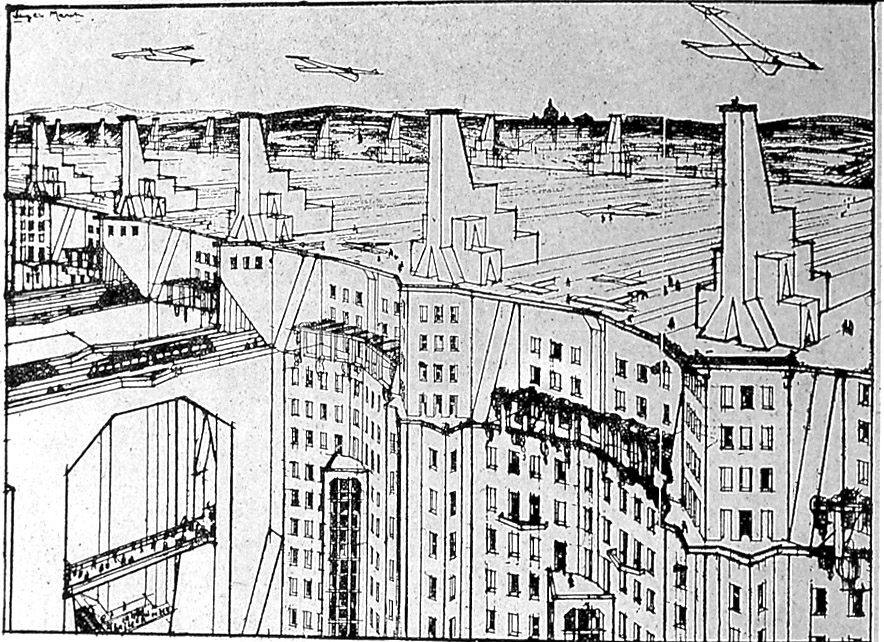

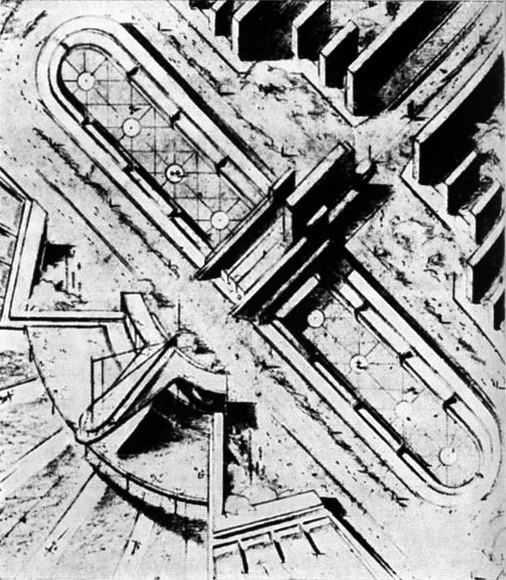

In molti altri casi le infrastrutture, per gli architetti, si rivelano una risorsa progettuale, qualcosa di cui servirsi, da inglobare. Lo è con tutta evidenza per Le Corbusier la strada che corre al di sopra del lungo edificio continuo che come una curvilinea corniche segue la linea costiera, nel Plan Obus per Algeri (1930-31). Così come lo è l’aeroporto collocato sulla copertura piana della stazione della ferrovia sotterranea, al centro della Ville contemporaine (1922), dello stesso Le Corbusier, o alla sommità dei grandi blocchi residenziali, nel progetto di Città superiore (1924) di Virgilio Marchi.

Non è forse un caso che la matrice comune a entrambi sia il progetto di Antonio Sant’Elia per una “stazione d’aeroplani e treni ferroviari” (1914). È infatti in un'”economia” futurista che si muovono queste “visioni”, che presuppongono un’accelerazione del mondo in quel momento ancora di là da venire (e in certi casi, futura ancor’oggi). Ed è da una mentalità futurista (da intendersi attitudinalmente, non per forza storicamente) che scaturisce la commistione e l’interferenza tra infrastrutture diverse. Non stupisce, allora, d’incontrare a fine anni ottanta un progetto come quello per il Sea Terminal di Zeebrugge, in Belgio, di Rem Koolhaas/OMA, che fa convergere in un unico edificio destinato a ospitare hotel, casinò, ristoranti, centro congressi e parcheggi un complesso nodo d’interscambio tra automobili, autobus, tir, treni e traghetti. La stessa “congestione” di linee e di mezzi che si verifica, a una scala di gran lunga maggiore, nel quartiere di Euralille, a Lille, a seguito del masterplan degli stessi Koolhaas e OMA, e dopo che la città del nord della Francia è stata raggiunta dal TGV.

Commentando – nel dicembre del 1945, su «Magazine of Art» – un proprio progetto per un aeroporto metropolitano di due anni precedenti, Erich Medelsohn, ormai stabilitosi negli Stati Uniti, tratteggia un quadro che può forse aspirare a rappresentare l’immagine della multiformità delle infrastrutture nel XX secolo, ovvero la loro condizione d’interazione ideale: «Gli aeroporti metropolitani del dopoguerra saranno ciò che dell’America vedranno per prima cosa i viaggiatori che giungono dall’Atlantico e dal Pacifico, saranno cioè i suoi più importanti saloni di rappresentanza. Perché l’America possa dare testimonianza concreta di essere la salvaguardia del mondo, le sue solenni porte d’ingresso dovrebbero evitare la scala banale della pura utilità, la volgarità di un negozio di strumenti meccanici, come pure le esagerazioni materiali della pompa imperialistica, incompatibili con i principî tecnici e democratici sui quali il mondo dovrà essere ricostruito. Né i nostri aeroporti dovranno essere costruiti come giganti isolati, isole senza collegamento diretto al traffico urbano, suburbano, continentale e intercontinentale. Nell’era dell’aeroplano, gli aeroporti debbono rappresentare fin dall’inizio ciò che nell’epoca della ferrovia significarono le stazioni centrali e di scambio: la calamita del traffico per tutta l’area metropolitana, dominante specifica del nostro tempo.

Possiamo con un po’ di fantasia farci un quadro di questo centro di attrazione. Tutto il traffico ferroviario arriva alla stazione di testa attraverso vari livelli sotterranei. Grazie all’edificio dell’amministrazione centrale e a un albergo, la stazione di testa è accessibile da piste d’elicotteri adibiti al servizio suburbano; i garage per elicotteri si trovano a livello del seminterrato, in diretto collegamento con i garage per le automobili, al livello stradale. Dalla stazione di testa, passaggi sotterranei conducono all’aeroporto; per aeroplani per servizio continentale e idrovolanti per servizio transoceanico il traffico di merci e passeggeri è separato. L’aeroporto è l’organo centrale che alimenta la principale arteria della città, fiancheggiata da costruzioni per uffici; a opportuna distanza sorgono nuclei residenziali cinti da giardini e parchi pubblici: la scala umana».

Da L’architettura del Mondo. Infrastrutture, mobilità, nuovi paesaggi, Catalogo della mostra, a cura di A. Ferlenga, M. Biraghi, B. Albrecht, Triennale di Milano – Editrice Compositori Bologna 2012

30 settembre 2012