Intervista a Filippo Panseca, a cura di Nicolò Ornaghi e Francesco Zorzi.

Nicolò Ornaghi: Quale fu la sua prima esperienza professionale a Milano?

Filippo Panseca: Fu l’ultimo anno in cui la Triennale non è stata affidata a un architetto o a un gruppo di architetti. Siccome c’era in atto la contestazione l’hanno messa in concorso. Io partecipai così a questo gruppo, c’era Jacopo Gardella e poi questo gruppo Romano in cui io, oltre a fare il pittore, facevo design. Questo gruppo si chiamava DEPP, che erano le sigle dei nostri nomi: Delfino, Panseca e Platania. L’architetto Platania insegnava design al Politecnico in Bovisa, ora è andato in pensione pure lui. Oltre a questo gruppo c’era il gruppo MID. E presentammo un progetto, ma in fondo non per vincere… chi mai pensava potessimo vincere? e infine ha vinto il nostro progetto.

Era il ’68, poi la Triennale è stata occupata. Molti dicevano che noi avevamo vinto perché eravamo figli di papà, ma non avevamo neanche i soldi per mangiare, vivevamo alla giornata. Io avevo preso una casa studio a Milano, che poi era una truffa.

O: Ed erano già gli anni ’70?

P: Era il ’69, quando feci la Triennale vivevo già li.

O: Quindi poi nei primi anni ’70?

Francesco Zorzi: Abbiamo visto questa copertina di un Domus del ’73 con una sua opera, un fotomontaggio con una sfera collocata esattamente al centro di piazza San Pietro.

Francesco Zorzi: Abbiamo visto questa copertina di un Domus del ’73 con una sua opera, un fotomontaggio con una sfera collocata esattamente al centro di piazza San Pietro.

P: Quello si riferisce a un’opera biodegradabile. Io lì ho avuto un’intuizione che purtroppo non ha capito un cazzo di nessuno. Ero stato negli stati Uniti ed ero lì con un gruppo di amici artisti. Un giorno sfogliavo questa rivista, Scientific America e ho visto che avevano inventato una plastica biodegradabile. Questi giovani, dell’Idaho, facevano questi piatti con un polimero al quale mescolavano degli additivi che permettevano di rompere le molecole del polimero se esposte al sole. Quindi le molecole si rompevano e l’oggetto si disintegrava e veniva così assorbito dal suolo senza inquinare minimamente.

Arrivo in Italia e dico, “ci sono questi scienziati qui in America” – avevo preso l’indirizzo di questi scienziati -, “voglio progettare anch’io qualcosa di biodegradabile qui in Italia”.

Con Platania progettammo una bottiglia-bicchiere, un contenitore più stretto sotto e più largo sopra in modo tale che si poteva impilare. Ma non siamo riusciti a farlo, perché in Italia non c’era nessuna normativa per la plastica, o meglio, non potevano essere messi nella plastica elementi organici, perché secondo loro era cancerogeno.

O: E Restany si interessò al progetto?

P: Sì, Restany se ne interessò, se fosse partito il progetto avremmo ora chissà quanti milioni di metri cubi di plastica in meno.

Z: Ma quindi all’epoca lei era già amico di Restany?

P: L’ho conosciuto appena arrivato a Milano. Ci siamo incontrati a una mostra, alla Galleria del Naviglio e abbiamo simpatizzato subito. Poi all’epoca sperimentavo, non avevo ben chiaro cosa avrei voluto fare. Feci questi “Fluidi Itineranti”. Partecipai a una mostra “Al di là della Pittura” a San Benedetto del Tronto, costruii un ambiente largo 4 o 5 metri tutto nero. Sopra misi delle carrucole e così ricostruii una prospettiva falsa, perché misi in prospettiva i tubi, il tutto poteva essere soltanto guardato attraverso un buco in una parete, perciò la stanza sembrava lunghissima. Nei tubi c’era acqua con addizionata della fluoresceina basica che all’epoca veniva utilizzata per capire se in dighe o serbatoi c’erano delle falle. Io la inserivo con l’acqua nei tubi, e al buio con la luce di Wood diventava spettacolare. E con le bolle d’aria che vagavano nei tubi sembrava quasi un Fontana, ma in movimento. Con i Fluidi Itineranti feci anche una mostra qui a Milano.

Z: Come si chiamava la galleria?

P: Era una galleria d’avanguardia, si chiamava The New Borough, era in via Borgonuovo

O: E lì c’era pure il circolo di Domus?

P: Si, Diventai amico della Lisa Ponti, Lisa Licitra Ponti. Venni quasi adottato, ero nuovo e facevo queste cose inconsuete. Poi utilizzai nuovamente i Fluidi Itineranti quando mi capitò di fare una discoteca, che era il Number One.

Z: Ma qui a Milano?

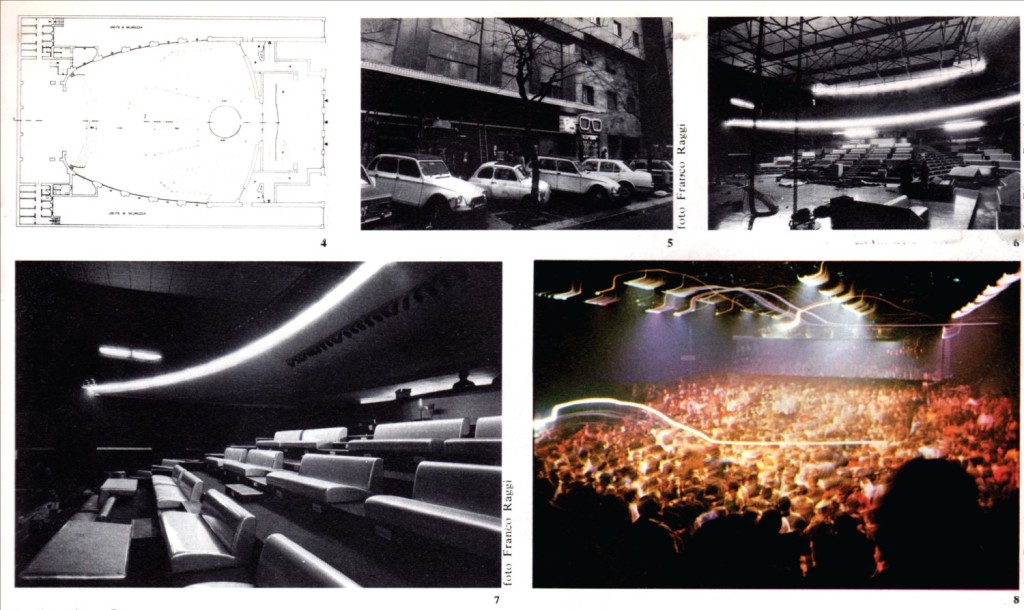

P: Sia a Milano che a Roma, tutte e due le ho fatte io. Era la discoteca più importante del momento, qui a Milano era dietro l’Accademia. Io per il Number One feci questo progetto di sculture luminose cinetiche.

Z: Ma progettò soltanto le sculture o anche il resto dello spazio?

P: Tutto quanto. Lo spazio era tutto nero, si scendeva giù ed era un’avventura. Per il Number One lavorai con questa azienda di Michele Moro a Paullo, con la quale lavoravano tutti gli artisti all’epoca.

O: Ma il Number One era il primo lavoro che fece lei come architetto?

P: No, feci una cosa in Sicilia con il mio gruppo di allora, era un salone di bellezza. Fu pubblicato pure su Domus. Quando facevo questi lavori, mi facevo sempre raccontare dal cliente come vedeva lui lo spazio. E quella volta questa signora ci raccontò… ma questa era una stronza un po’ razzista che disse: ”Innanzitutto questo posto deve essere il posto più importante di tutta Palermo, e poi, per farci capire insomma, se una cameriera passa qui fuori e vede il negozio deve avere timore a entrare”.

Quindi abbiamo fatto una scala circolare, tutta in acciaio inox che saliva a gradoni e una vetrina che non era una vetrina, c’era una feritoia alta 30cm, era un cilindro circolare ed era fatta in modo tale che lei con gli specchi metteva su gli oggetti e questi si riflettevano sulla vetrina, la vetrina era cieca e c’era soltanto questo spazio di 30cm a livello degli occhi che rifletteva la merce. Sopra c’era scritto il nome del cazzo che ha voluto lei, che era Boudoir. Lì poi un’altra cosa che abbiamo fatto era un pavimento in cuoio. Eravamo tornati da poco dagli Stati Uniti e l’aereo di ritorno era pieno di pellettieri toscani che facevano un casino della madonna e uno di loro mi raccontò cosa faceva nello specifico, allora pensai che noi abbiamo sempre camminato con le suole di cuoio, ma se invertissimo la cosa e camminassimo direttamente sul cuoio? così chiesi a lui quale era il massimo della dimensione ottenibile per delle “lastre” di cuoio e lui mi disse che potevano essere prodotte questa sorta di piastrelle di cuoio di 90 x 60 e così dissi agli altri miei colleghi: ”perché non facciamo un pavimento di cuoio a questa stronza? di quello che viene a costare non me ne frega un cazzo!”. Quando le presentammo il progetto alla fine lo accettò, la convincemmo del fatto che questa cosa non l’aveva nessuno.

Comunque poi mi trasferii a Milano e cominciai con una serie di discoteche, prima il Number One, poi il Covo di Santa Margherita, il Covo di Nord Est, poi ho fatto lo Studio 54. Ero diventato un esperto di discoteche ormai. Allora scoprii anche che il metacrilato era un conduttore di luce e per il Number One feci questo corrimano in metacrilato, ma tutto luminoso, un tubo di 5cm di diametro con una luce giù e una luce su, per cui era montato con delle staffe al muro e quindi chi saliva e scendeva la scala non vedeva nulla se non questo tubo di luce che non si capiva da dove veniva. All’inaugurazione c’era un casino, 500 – 1000 persone e il corrimano non era ancora perfettamente ultimato, c’erano ancora dei pezzi instabili e a furia di essere toccato a un certo punto crollò tutto a terra, io che ero nella cucina del locale completamente ubriaco mi vedevo arrivare questi camerieri che desolati mi portavano i pezzi rotti del corrimano. Io gli dicevo solo: ”ma mettilo lì che ce lo facciamo in brodo”

Z: E che anno era questo?

P: Il ’71 mi pare.

Appena arrivai a Milano avevo una grande ammirazione per Giò Colombo, per cui fu la prima persona che volli conoscere a Milano. Gli scrissi che ero un giovane designer, pittore e che mi sarebbe piaciuto incontrarlo. Lui mi rispose: ”vieni!” e quindi poco dopo andai a incontrarlo a casa sua, vicino ai navigli. Diventammo amici, quando feci i Fluidi Itineranti, lui mi portò da Valentino, lui fece il negozio di Valentino a Napoli e io all’epoca disegnai delle scarpe, fatte di plastica morbida, quella per intenderci delle porte degli autolavaggi. Bè insomma Giò Colombo vide i miei disegni e mi disse che dovevo assolutamente andare a Napoli con lui e così andammo da questo Mario Valentino. Gli portai i disegni e lui impazzì. Disse che lo si doveva fare subito, così mi fermai a Napoli. Io tanto potevo stare, insomma non avevo un cazzo da fare. Così stetti li 21 mesi e mi fece stare in un appartamento che usava lui come garçonniere; mi disse solo: ”fai ciò che vuoi!”: c’era champagne, c’era di tutto e io gli ho disegnato così altre scarpe. Alla fine però non si realizzò nulla, perché arrivò la finanza e… insomma gli sequestrarono tutto. Questo perché lui secondo la finanza dichiarava meno di quello che guadagnava. Alla fine mi disse che il lavoro lo avrebbe pagato, ma che le scarpe non si sarebbero potute produrre perché avrebbe dovuto investire molto in pubblicità e pubblicità significava che la finanza avrebbe nuovamente spostato l’attenzione su di lui, mentre ora l’unica cosa che doveva fare era restare, in un certo senso, fiscalmente invisibile.

Invece poi tornando ai Fluidi Itineranti, ci fu un momento in cui mi chiamò il gallerista della New Borough dicendomi che aveva venduto una mia scultura, io dissi: ”Ma chi cazzo l’ha comprata?” e lui fa: ”Un architetto, con sua moglie, l’hanno voluta a tutti i costi e anzi ti hanno invitato da loro perché ti vogliono conoscere”. Questo architetto era Leonardo Fiori, era pure professore al Politecnico se non sbaglio. Insomma, ci accordiamo e io torno da Roma per andare da lui. Casa sua era pazzesca per l’epoca, era completamente bianca. Pavimento bianco, sedie e divani bianchi, tavolo bianco e chiaramente muri bianchi, unica eccezione era nella camera da letto, in cui gli armadi erano completamente trasparenti e dentro si vedevano i vestiti colorati. Non c’era nemmeno un quadro in tutta la casa e la sua idea era quella di preservare la purezza immacolata della casa così com’era, insomma voleva soltanto una scultura ma che non fosse necessariamente un’opera d’arte. E insomma quando videro il mio tubo impazzirono. Vabbè insomma, vado a casa di Leonardo Fiori, e lì c’era questa mia opera che era nient’altro che un cubo bianco 30 x 30 con dentro un motore che faceva girare il liquido attraverso il tubo di plastica che correva per tutta la casa praticamente. Per questa serie di Fluidi Itineranti però non usai la fluoresceina basica ma usai il blu di metilene, questo composto però aveva un unico inconveniente, ovvero che se te ne cadeva anche solo una goccia, beh, era ineliminabile. Il tubo poi poteva essere messo come si voleva, aveva delle ventose che potevano essere attaccate ovunque. Insomma questa casa completamente bianca con pure un piccolo cane bianco e questo tubo blu elettrico che l’attraversa per intero. Diventammo amici io e l’architetto Fiori, veniva alle mie mostre, ci vedevamo in giro, finché un giorno mi chiama, urlando che stava andando alla polizia a denunciarmi. Così vado lì e si era rotto tutto, era stato il cagnolino del cazzo che vedendo questo liquido correre all’interno del tubo lo azzannava con i denti, finché a un certo punto ha lacerato il tubo. Il fatto è che il tubo era a pressione e quindi una volta lacerato, si muoveva spruzzando blu di metilene dappertutto. La casa rovinata completamente e lui urlava: ”Ecco cosa ha fatto la tua opera!”. Io replicai soltanto che era tutto un capolavoro, così tirai fuori dalla tasca un pennarello, firmai una parete e scappai via. Dopo ci siamo persi di vista.

Z: Ma invece, passando oltre, cosa ci può dire riguardo alle sue sfere, partendo dalla Triennale in avanti.

P: Lì il tema partiva da una riflessione riguardante le piccole isole, che sono circondate dal mare ma non hanno o hanno enorme carenza di acqua dolce. E quindi l’agricoltura soffre. Noi avevamo fatto un progetto proprio per le piccole isole. Avevamo trovato dei dissalatori, che potevano produrre acqua dolce. Però l’acqua dolce che producevano non veniva direttamente utilizzata per irrigare i campi, avevamo quindi disegnato una sorta di banco da lavoro. All’interno di questo banco c’era una cassetta che misurava circa 30cmx30m, qui c’era un tubicino dove arrivava l’acqua, se l’acqua evaporava c’era una valvola al mercurio che lo rilevava e l’acqua si apriva, finché non ritornava a livello. La cassetta era montata su una ruota che girava, perciò era regolabile in altezza.

O: Era una sorta di coltivazione idroponica insomma.

P: Bravo! era un sistema per la coltivazione idroponica! Insomma con quest’idea vincemmo il concorso, pochi mesi dopo abbiamo allagato tutta la Triennale. La Triennale allora si presenta con un salone lucido, semicircolare e noi coprimmo tutto con un 20cm di acqua, in mezzo c’erano pedane circolari che si raccordavano con gradini, a volte più alti e a volte più bassi e su queste pedane si trovavano sfere oppure vasche con la coltivazione idroponica di pomodori.

O: Ma le sfere che funzione avevano?

P: Erano sfere climatizzate al loro interno.

O: Una sorta di cupola geodetica.

P: Si esatto! la produzione fu un’avventura, questo produttore di Paullo fece fare due anelli in acciaio del diametro di 2,50m. Quindi si partiva da una lastra piatta di perspex spessa 5cm, questa lastra veniva inserita in un forno verticale e si muoveva su delle carrucole, successivamente arrivava dove stavano gli anelli, qui c’era poi un foro con un collettore di 4 o 5 gruppi compressori, perché in 20 secondi il tutto doveva essere riempito d’aria e per raffreddarsi poi il perspex ci impiegava non più di 30 secondi, poi in un minuto esatto si asciugava il tutto. Il problema è che noi verificammo il procedimento solo per sfere di piccole dimensioni, non sapevamo allora se il tutto sarebbe finito per esplodere, quindi costruimmo una barricata e aspettammo la fine del processo, di notte da soli in fabbrica con indosso gli elmetti di protezione.

Z: Ecco sempre a proposito delle sfere, la forma sferica ricorre in tutta la sua prima opera, perché proprio questa forma?

P: Partì tutto dalla mia ricerca sui polimeri biodegradabili, non potendo più fare il bicchiere-bottiglia cominciai a disegnare queste opere scultoree che si autodistruggevano. Scelsi la sfera perché in fondo per l’osservatore è un’operazione più semplice quella di ricondurre un elemento degradato o frammentato alla forma pura originaria, con un’altra forma più complessa forse non sarei riuscito a ottenere questo risultato. Poi quando si pensa a fare un’opera la si pensa sempre come immortale, a me interessava invece l’aspetto esattamente opposto. La prima opera realizzata fu del ’74 alla galleria Borgogna, era un’opera che durava mezzora e la targhetta diceva “opera effimera”.