Apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Antonio Monestiroli, architetto e professore presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Pubblichiamo di seguito il testo della conferenza da lui tenuta alla Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano, all’interno del ciclo “Narrate, uomini, la vostra storia”, a cura di GIZMO. La riedizione del testo è stata curata dallo stesso Prof. Monestiroli, ed è pubblicata in Italia 60/70. Una stagione dell’architettura, a cura di M. Biraghi, G. Lo Ricco, S. Micheli, M. Viganò (Il Poligrafo, Padova 2005).

LA POLITICA

Io sono nato il giorno in cui l’Italia è entrata nella seconda guerra mondiale; quello stesso giorno, un’ora prima della dichiarazione di guerra, sono nato io, da subito in un clima di grandi difficoltà. E credo di poter dire, come dicevo a Franco Purini in un’altra occasione – io e lui siamo più o meno coetanei – che la nostra generazione ha vissuto momenti di grande difficoltà: è stata quella che si può chiamare una generazione-contro, sempre contro qualcosa. E’ una condizione difficile, anche se – e forse proprio per questo – ci ha dato una certa carica ideale: dovendoci confrontare con una realtà di cui vedevamo tutte le contraddizioni, non potevamo fare altro che immaginare alternative. Il che ha dei lati positivi, insieme a molti lati negativi.

Nel mio studio conservo un volantino del 14 febbraio del 1963, giorno di San Valentino. Quel giorno pochissimi studenti, meno di quindici, hanno fatto un gesto sconsiderato, senza conoscerne le conseguenze, poiché per la prima volta in assoluto una sede universitaria veniva occupata. Era già successo che venisse occupata una fabbrica – le uniche occupazioni che si conoscevano in quel periodo erano appunto quelle delle fabbriche – ma mai era stata occupata una istituzione importante come una sede universitaria. Per questo dico che fu un atto sconsiderato, proprio perché non avevamo alcuna idea di dove l’occupazione ci avrebbe portato. Siamo entrati in quindici nella facoltà, l’abbiamo proclamata, come si legge sul volantino, “occupata”. La cosa straordinaria è che il giorno dopo eravamo più di cinquecento, in un giorno avevamo raccolto centinaia di firme. Questo vuol dire che c’era l’appoggio di tutti gli studenti e non soltanto di un gruppo. I punti per cui ci battevamo, che sono elencati nel volantino, erano sostanzialmente due: uno era la democrazia, il problema della democrazia all’interno della scuola, cioè la volontà di partecipare attivamente alle scelte di gestione della scuola .Come si legge nella seconda frase “ci stavamo battendo per essere responsabili della nostra formazione”. L’altro punto importante (io l’ho sempre considerato il punto che dava qualità a questo nostro atto) è che quella nostra occupazione si fondava su una critica culturale: non sindacale, ma culturale. Il che significa che ci dichiaravamo in disaccordo con la cultura dominante all’interno del Politecnico, e sicuramente con quella della Facoltà di Architettura, una cultura che in quel momento noi definivamo “professionalista”; che non vuol dire professionale, ma vuol dire “bassamente professionale”, cioè la cultura di chi faceva la professione come fosse un mandato tecnico, esecutivo, rispondente ad una domanda collocata fuori dalla disciplina, che non aveva più al suo interno l’alimento per costruirsi.

Noi, al contrario, pensavamo che il lavoro dell’architetto dovesse trovare le sue ragioni al proprio interno, che non fosse solo un lavoro tecnico finalizzato ad eseguire le richieste di una committenza esterna spesso disinteressata all’architettura stessa.

Questo era il punto principale, che ci vedeva in contrasto con tutto il corpo accademico di quel momento, fatta eccezione per pochissimi professori, tra cui, naturalmente, Ernesto Nathan Rogers.

L’architettura è in gran parte politica: vuol dire scelte, schieramenti culturali ma, soprattutto, vuol dire legame con la polis, con la città, con la civiltà. Credo che il punto di vista più convincente a proposito, sia ancora quello di Adolf Loos. Io credo proprio che l’architettura sia espressione di civiltà come dice Loos, e non altro, e, dunque che la dimensione politica, in architettura, sia forte.

Io sono stato studente fino al 1965, anche se, poi, non ho mai più lasciato la scuola: nel 1965 ero assistente di Franco Albini prima e di Lodovico Belgioioso poi, nel 1968 ero assistente di Aldo Rossi, nel 1970 ero professore incaricato.

In quel periodo gli schieramenti erano questi: da una parte c’erano gli studenti che appartenevano ai gruppi extra-parlamentari che, indossando l’eschimo, condividevano la posizione di Manfredo Tafuri di cui dirò dopo, dall’altra parte c’era il movimento studentesco, che era l’organizzazione politica in cui mi riconoscevo. Ne ho fatto parte finché sono stato studente, non si identificava con nessun partito ma era guidato dagli studenti che, in quanto movimento autonomo, esprimevano il loro punto di vista.

Credo che quella sia stata, a Milano, l’esperienza più bella e più importante, non soltanto per noi al Politecnico ma anche alla Statale nel 1968. Più tardi tra il movimento studentesco e i gruppi nacquero conflitti, non tanto di natura politica quanto piuttosto di natura culturale: il movimento studentesco promuoveva la politica del progetto come attività di conoscenza e trasformazione del mondo; i gruppi extra-parlamentari vi si opponevano, sostenendo che il progetto era un atto tecnocratico e che lo si doveva rifiutare, finchè la società che lo produceva non fosse cambiata. Le posizioni erano chiare. Poi il movimento studentesco si è sciolto e tutti noi siamo finiti in un partito politico o in un altro. Enrico Berlinguer allora era una figura carismatica, grazie a lui io sono passato dal movimento studentesco al PCI.

Malgrado il cambiamento di schieramenti rimase la grande divisione fra chi credeva nel progetto come attività conoscitiva, e chi lo considerava uno strumento reazionario.

Negli anni migliori, dopo il 1963 anno del volantino, non c’era divisione tra docenti e studenti. Questi erano – come dire – in un certo modo complici.

Albini, Belgiojoso, Rogers prima, Aldo Rossi, Guido Canella, Vittorio Gregotti poi, appartengono alla genealogia dei maestri del Movimento Moderno, di cui loro sono stati diretti allievi. Vittorio Gregotti, Aldo Rossi e Guido Canella – erano poi tre giovani redattori di Casabella di Ernesto Nathan Rogers, che ha diffuso la cultura del Movimento Moderno in Italia, andando oltre una serie di luoghi comuni. Ricordo che allora uno dei luoghi comuni più falsi e diffusi, dopo lo slogan sul rapporto forma funzione, era che il Movimento Moderno fosse un movimento antistoricista. Forse è stato Walter Gropius a propagandare l’antistoricismo. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Adolf Loos, Auguste Perret, Peter Behrens, Erik Gunnar Asplund, per arrivare a Ignazio Gardella, Franco Albini, Ernesto Nathan Rogers: nessun di loro si proclamava antistoricista. Il Movimento Moderno non è mai stato antistoricista e la Casabella di Rogers lo ha messo in evidenza con grande chiarezza.

LA FORMAZIONE

Noi studenti, durante le prime contestazioni, pensavamo che il lavoro dell’architetto dovesse trovare le sue ragioni al proprio interno, che non fosse un lavoro tecnico finalizzato ad eseguire le richieste di una committenza.

Questo era il punto principale, che ci vedeva in contrasto con tutto il corpo accademico del periodo precedente all’accupazione, fatta eccezione per pochissimi professori, tra cui, naturalmente, Ernesto Nathan Rogers, il quale, molto isolato, insegnava una materia considerata marginale come “Caratteri stilistici dei monumenti”.

Nonostante ciò, alle sue lezioni del mercoledì, nell’aula S.01 del vecchio Politecnico, che conteneva circa duecento posti, partecipavano più di trecento persone. Tutto il resto, nella scuola era silenzio, tutto era subito passivamente perché ci veniva insegnato da professori dei quali non riconoscevamo la cultura.

Questo era dunque il punto di partenza dell’occupazione del 1963; chiedevamo democrazia per confrontarci con la posizione culturale di chi insegnava nella scuola. Devo riconoscere che questo nostro atto politico ha avuto un esito insperato, anche di molto superiore alla sua importanza, nel senso che alcuni docenti si dimisero, e noi riuscimmo, allargando le nostre alleanze con gli studenti di altre facoltà italiane, a chiamare all’interno della scuola figure diverse: Ernesto Nathan Rogers passò a insegnare Composizione Architettonica; furono chiamati Franco Albini e Lodovico Barbiano di Belgiojoso, che in quel periodo insegnavano a Venezia. Sia Albini che Belgiojoso portarono con sé i loro assistenti, che hanno costituito per lungo tempo il corpo insegnante della nuova facoltà. Insieme a Piero Bottoni e Carlo De Carli, Marco Zanuso, Vittoriano Viganò etc: si trattava di professionisti affermati, che noi chiamavamo “professionisti colti”, un termine usato da Giuseppe Samonà per i docenti della scuola di Venezia.

In questo periodo ricorre il centenario della nascita di molti di loro: di Ignazio Gardella, che rimase a Venezia e di Franco Albini, che appunto compirebbe cento anni quest’anno, di Ernesto Nathan Rogers, di Lodovico Barbiano di Belgiojoso ecc. Quella, era una generazione di architetti, formatasi nel periodo del Movimento Moderno in Italia, cioè nel periodo del rinnovamento della cultura architettonica europea; avevano dato il loro contributo a questa cultura con una inflessione realmente italiana. Interloquivano con i maestri, con Le Corbusier, con Gropius, con Mies van der Rohe; scrivevano di loro, parlavano con loro, portavano il loro punto di vista all’interno della nostra scuola. Ecco quale fu lo straordinario risultato di questa occupazione, che arrivò cinque anni prima del 1968.

Il 1968 è stato un anno critico, molto critico anche per noi, perché ben presto, troppo presto, dal 1963 al 1968, questa classe di docenti ha visto la loro cultura andare in crisi. Albini soprattutto, che era il più silenzioso, il più ermetico di questi docenti, il meno adatto a sostenere il confronto dialettico con un movimento critico che cresceva senza mai acquietarsi, continuando a chiedere spiegazioni, ad approfondire, a scavare nella realtà esterna per trarne indicazioni per costruire con il progetto una realtà nuova. Albini faceva più fatica a reggere questo confronto con noi e ben presto si stancò e in un certo modo ammutolì. Ernesto Nathan Rogers ha avuto quasi subito dei problemi di salute, e anche lui ha dovuto lasciare. Noi ci siamo trovati a navigare con gli allievi più giovani di questi grandi maestri in un rapporto che era diventato di amicizia. Intanto nel 1968, la contestazione studentesca era cresciuta in tutto il mondo, era passata da Berkeley, negli Stati Uniti, all’Europa, in Francia, ma soprattutto non era più così chiaro il suo obiettivo, poiché contemplava in realtà molti obiettivi diversi. Il che ci ha sottoposti ad un grande sforzo, non soltanto di confronto e scontro con la realtà esterna alla scuola, ma anche di confronto e scontro tra di noi, all’interno della scuola. E questo lo ricordo come il fatto più drammatico e più difficile da affrontare.

LIBRI

Quando vedo la copertina del libro di Manfredo Tafuri Teorie e storia dell’architettura, mi viene in mente Tafuri con l’eschimo, una specie di cappotto impermeabile che portavano alcuni studenti e docenti nel ‘68. C’è stato un momento, in quell’anno, in cui Tafuri, un grande storico dell’architettura, forse uno dei più grandi che l’Italia abbia avuto e di cui parlo con grande rispetto, è passato anche dalla nostra scuola, indossando l’eschimo. Il che rappresentava, all’interno del movimento, una posizione molto precisa, contro cui io ho ritenuto fin da subito di dovermi battere. Nel suo libro Teorie e storia dell’architettura, operando una analisi strutturalista secondo cui l’architettura appartiene strettamente alla società che la produce, Tafuri sosteneva che era impossibile fare architettura in una società borghese se non facendo una architettura borghese e che, quindi, bisognava battersi per cambiare la società e solo poi affrontare la questione del progetto. Era questa la posizione maggioritaria all’interno del movimento del ‘68; in tutte le facoltà. Soprattutto in quelle umanistiche, c’era la convinzione che vi fosse un legame stretto tra società e cultura, e che fosse impossibile, attraverso la cultura, riformare la società. In particolare per l’architettura, che è un’arte applicata e che quindi dipende fortemente dalla realtà esterna, questo pensiero appariva più che mai convincente: si riteneva cioè impossibile costruire una città bella in una società brutta.

Si trattava di una tesi che molti di noi consideravano meccanicistica: era come dire che la cultura non ha in sé alcuna capacità di influire sulla società, di metterne in evidenza le contraddizioni, di indirizzarne le scelte. Voleva dire che gli intellettuali con la loro cultura specifica, gli architetti con l’architettura, non possono assumere un atteggiamento critico. Insomma voleva dire che gli intellettuali potevano agire solo se organici alla società a cui appartenevano. Questa posizione, nel ‘68, rendeva il nostro apprendistato inutile: era inutile imparare un mestiere che poi la società borghese ci avrebbe impedito di svolgere.

Ma prima di parlare della nostra risposta vi voglio dire di un altro nemico che avevamo di fronte, in quel momento.

L’altro nemico non era Umberto Eco – che personalmente era amico di molti, un amico facile da frequentare – ma una sua opera, il suo lavoro intitolato Opera aperta, del 1962.

Di Umberto Eco vi avrà diffusamente parlato Vittorio Gregotti. Umberto Eco in quegli anni aderisce al Gruppo 63, un gruppo importante composto da letterati, filosofi, ma anche da architetti; credo che lo stesso Gregotti appartenesse al Gruppo 63. Tra l’altro, mi sono sempre domandato come facesse Gregotti a condividere questo pensiero, perché il suo lavoro non c’entra poi tanto con l’Opera aperta, ma questo è un inciso di cui mi piacerebbe discutere con lui.

Questo libro, che ebbe un grandissimo successo in quegli anni, soprattutto nel 1968 qualche anno dopo la sua pubblicazione, sostanzialmente contiene un teorema, anche questo molto facile da acquisire, perché anche questo, purtroppo, in qualche modo alimenta il disimpegno, così come il principio su cui si basava il libro di Manfredo Tafuri. In Opera aperta, Umberto Eco sostiene che l’opera d’arte, negli anni ‘60, non può avere un carattere affermativo e che la caratteristica principale dell’arte, cosa per altro ammessa da tutti, sta nella sua ambiguità. In particolare, in quel momento di grande incertezza culturale, l’opera d’arte è “opera aperta”, come dice il titolo di questo libro, aperta alla sua critica, alla sua stessa messa in discussione. L’idea per cui un’opera vale se contiene una verità e il suo contrario, cioè se consente diverse interpretazioni, in definitiva, se non è un’opera semplicemente affermativa, ha avuto molti, moltissimi seguaci (ci sono persone che ancora adesso seguono questo pensiero). Tuttavia, io, ed altri insieme a me, consideravamo questo pensiero destabilizzante per l’architettura. Per quanto concerne altri aspetti della cultura non so dire, ma sicuramente per quanto riguarda l’architettura a me sembra ancora adesso, a quarant’anni di distanza da allora, impossibile privarla del suo carattere principale, che consiste proprio nel suo essere un’arte affermativa, cioè un’arte portatrice di un messaggio positivo, costruttivo, per usare la parola più adatta all’architettura.

Come diceva Ignazio Gardella, fare architettura vuol dire scegliere, secondo le sue parole, “pietra dopo pietra”; ma se ad ogni pietra ci si chiede se sia giusto o sbagliato scegliere, se non si ha ben chiaro un procedimento attraverso cui scegliere le pietre, risulterà impossibile costruire anche solo un muro: oppure il muro, per esprimere il proprio statuto di opera aperta, crollerà nel suo farsi. Allora, perché questo muro non ci crolli sui piedi, bisogna avere un’ idea chiara di perché e di come deve essere costruito. Non voglio dire che questo sia l’unico atteggiamento possibile, è solo uno dei tanti, ma io credo che ad un certo punto della propria esperienza si debba scegliere.

Quel che considero preoccupante è il fatto che questa posizione resiste ancora. Quando giro nelle università a presentare il mio lavoro, la domanda su questo punto arriva sempre; il che può voler dire da una parte che io sono troppo affermativo, ma dall’altra che questa idea di un’architettura che deve contenere anche la sua negazione – idea che, ripeto, trovo assurda – esiste ancora, e bisogna prenderne atto.

A me basta che si ammetta anche il lavoro di chi sostiene che l’architettura si debba costruire in modo affermativo. Ogni volta che faccio un progetto, dopo mesi di riflessione, arrivo a trovare non certo una verità, ma almeno un’ affermazione, temporanea e provvisoria, che però sia una affermazione, e cerco di metterla in opera e di proteggerla da qualsiasi contraddizione.

La cosa importante, all’interno di questo discorso, è capire che tra chi opera e chi esercita un pensiero critico c’è necessariamente una grande differenza di punti di vista. Umberto Eco fa bene – e così farebbero bene Francesco Dal Co o Marco Biraghi – a riconoscere nell’architettura di un’epoca tutta la sua ambiguità; ma diverso è per chi opera, dal momento che chi opera deve necessariamente trovare una linea operativa, e quindi non può fondare il suo pensiero sull’ambiguità. L’ambiguità sarà, eventualmente, riconosciuta a posteriori nella sua opera ma non può essere assunta come guida alla sua costruzione.

C’era poi, nel 1968, anche se un po’ defilata, un’altra posizione, che non ha un suo principale rappresentante, ma molti seguaci: si tratta della cultura del fare. C’erano, cioè, coloro che ritenevano che l’architettura fosse semplicemente costruzione, e che il problema della costruzione fosse un problema tecnico, mentre tutto il resto era secondario; e allora importante era approfondire, scavare nelle questioni tecnologiche ed affrontare la questione del mestiere dal punto di vista tecnico. Il rappresentante di questa cultura, nella nostra scuola, era Marco Zanuso e, a giudicare da come sono andate le cose, forse aveva ragione lui; infatti, il suo migliore allievo è stato Renzo Piano.

Da queste contraddizioni mi hanno aiutato ad uscire due autori in particolare.

Il primo è stato Enzo Paci, di cui ci parlava fin dal 1963 Ernesto Nathan Rogers.

Enzo Paci, con il suo libro “Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl” (1961), ci ha insegnato a usare la filosofia pur non essendo filosofi, come si usano la letteratura e le altre arti, come forme di conoscenza. Conoscere Edmund Husserl, allora, per noi, era come conoscere Marcel Proust o Franz Kafka; si trattava di uno dei grandi autori di cui, dopo averlo scoperto, non si poteva fare a meno. Dal libro di Enzo Paci, ma più che altro dal confronto con questo pensiero, dal confronto con la fenomenologia, io ho imparato due cose: la prima, fondamentale, è la differenza tra ciò che è e ciò che appare, e questa per me è stata una lezione importante, come lo è stata per molti di noi allora.

La riduzione fenomenologica di Husserl, la riduzione dei fenomeni alla loro essenza e, quindi, il passaggio da ciò che appare nella nostra esperienza quotidiana, a ciò che invece è, era diventato per noi un punto di vista da cui guardare la realtà e dunque l’architettura. Un punto di vista critico che, in qualche modo, ci ha indicato una via per la conoscenza. Questa scoperta ci ha messo in guardia anche nei confronti di quello che accadeva nel mondo, di quello che accadeva fuori dalla scuola, delle diverse posizioni che si confrontavano.

Ci ha aperto gli occhi su un’altra questione fondamentale per la cultura architettonica moderna, quella dell’astrazione. Il pensiero moderno, non solo in architettura, si fonda, in gran parte, sulla nozione di astrazione. Più che dagli architetti, ho imparato da altre forme di pensiero, dalla letteratura e anche appunto dalla filosofia, che astrazione vuol dire riduzione all’essenziale, nel senso di trarre dalla realtà ciò che riteniamo essenziale alla sua costituzione.

Il secondo autore è stato Elio Vittorini e in particolare Diario in pubblico, un libro poco conosciuto che vi consiglio di leggere e che troverete straordinario. E’ un testo del 1957 che raccoglie alcuni suoi scritti, tra cui, naturalmente, molti vengono dalla rivista “Il Politecnico”, che mi hanno fatto riflettere su alcuni temi.

Innanzitutto, la specificità dell’architettura, sarebbe a dire il fatto che l’architettura è un’arte insostituibile da qualsiasi altra e da qualsiasi altra forma di pensiero. C’è, in questo libro, un saggio breve, intitolato Si può tradurre il Partenone? in cui Vittorini si chiede se esiste una forma d’arte, diversa dall’architettura, in grado di tramandare gli stessi valori che ci tramanda il Partenone con la sua costruzione fisica; naturalmente, la risposta di Vittorini è no. Vittorini sostiene che non si può tradurre il Partenone, che il Partenone si può leggere soltanto direttamente, attraverso le sue forme e non lo si può tradurre in nessun modo.

Questo pensiero dà all’architettura una sua dignità, una sua autonomia ed una sua necessità. E’ vero, infatti, che l’architettura è un’arte legata a tutto ciò che le sta intorno, al contesto in cui sorge, alla società e ai suoi valori, ma è anche vero, come dice Vittorini, che l’architettura ha una sua specificità.

La seconda affermazione contenuta in questo libro, in un altro saggio tratto da “Il Politecnico”, è che un artista non compie mai un lavoro che va da “a” a “z”, ma compie sempre un lavoro che va da “n” a “z”, il che equivale a dire che un artista opera soltanto su un breve tratto dell’arte, e non su tutto il suo corpo costitutivo. Cioè, non reinventa l’arte dalla “a” alla “z”, ma ne approfondisce una parte, dalla “n” alla “z, o addirittura, per citare più precisamente Vittorini, dalla “s” alla “z”. Questo vuol dire che l’architettura ha una sua specificità, come dicevo, ma ha anche una sua continuità nel tempo, poiché l’architettura non è prodotta da ogni singolo architetto, ma gli architetti nel tempo, come in una staffetta, la fanno crescere insieme alla società in cui si colloca.

Il terzo punto riguarda, invece, la coralità dell’architettura, di cui si dice in modo molto suggestivo parlando della cattedrale di Chartres. Vittorini, a proposito di Chartres, racconta di questa magnifica cattedrale nella campagna francese e dice “Poteva il villano abitare un tugurio e il cavaliere abitare un castello, ma l’uno e l’altro partecipavano con animo eguale alla vita della cattedrale”. La cattedrale, simbolo dell’architettura, univa il villano ed il cavaliere, era importante tanto per l’uno quanto per l’altro, ed è appunto testimonianza della coralità dell’architettura, cioè del fatto che si tratta di una forma d’arte che unisce tutti coloro che la riconoscono. Oggi, noi parleremmo di “dimensione civile”, cioè valida per tutti i cittadini. “Dimensione sociale” diceva Vittorini. Oggi, questo termine, non si sa perché, si usa poco.

In ogni caso, questi tre punti di Vittorini – la specificità, la continuità, la coralità dell’architettura – insieme a questo modo di leggere la realtà, un modo critico trasmessomi dalle pagine di Husserl, per cui della realtà si va a cercare ogni volta l’essenza andando oltre quel che semplicemente appare, hanno creato, almeno per me, una specie di cortocircuito, che mi ha fatto capire la fragilità di ogni posizione deterministica come quella del Tafuri di quegli anni che poi ha abbandonato la critica militante per fare lo storico in un’altra dimensione, trovando forse la sua vena più autentica, e di Eco, che si limitava a constatare l’impossibilità di costruire l’arte in modo affermativo, in un momento di contraddizioni e di forti difficoltà. A questo punto mi sono reso conto che il mio apprendistato era finito. Con il che, a dire il vero, iniziavano le difficoltà.

I problemi e le questioni che oggi mi sono divertito a ritrovare nella memoria, mi hanno portato a scrivere L’architettura della realtà, ristampato di recente, che riassume un po’ tutte le cose che ho imparato nel periodo del mio apprendistato.

Questo libro si chiama appunto L’architettura della realtà: si tratta di un titolo ambiguo, che indica l’architettura della realtà nel senso più banale, e cioè non l’ architettura fantastica, ma l’architettura fondata nella realtà della nostra vita, della nostra esperienza, della nostra città. Ma c’è un modo diverso di leggere il titolo, quello di intendere l’architettura come forma del reale. In questo senso, il libro avrebbe potuto essere intitolato anche “La forma del reale”, perché vi si sostiene che l’architettura non è altro che il modo in cui l’esperienza degli uomini prende forma e si racconta. Questa è la chiave in cui vorrei che venisse letto questo testo, che, da una parte esprime un’idea di movimento e di progresso nel tempo che coincide con l’evolversi della nostra esperienza e porta con sé l’evoluzione delle forme; però, allo stesso tempo, contiene una idea di permanenza di principi e di valori, perché noi cresciamo con la nostra storia e con la nostra cultura, non le abbandoniamo ogni volta che cala il sole per sceglierne una nuova ad ogni nuova alba.

RIVISTE

Non posso non parlare della rivista Controspazio. Come dicevo, la mia è stata una generazione-contro. Diretta da Paolo Portoghesi, questa rivista è stata molto importante nel nostro dibattito di quel periodo, perché era, sostanzialmente, una rivista contro. Intendendo, con questo, che non si assoggettava né al professionalismo, né al punto di vista di chi avversava il progetto. Controspazio era una rivista contro tutti quelli che erano contro l’architettura: era una rivista per l’architettura. In un numero del 1970, c’è la mia prima recensione, firmata con Adriano Di Leo un caro amico molto intelligente, che è appunto la recensione del libro di Manfredo Tafuri, in cui esponevo la mia critica alla sua posizione; così facendo, mi sono fatto subito un nemico, che è stato difficile recuperare, anche se poi, più tardi, ci sono riuscito. Un numero del 1969 contiene i miei primi progetti, pubblicati in una rubrica che, sempre per parlare delle nostre difficoltà, si chiamava “L’architettura interrotta”.

Io credo che chi scrive la storia di questi anni non possa fare a meno di affrontare la questione dell’architettura interrotta, dell’architettura che non si compie, che non si costruisce, che non costruisce le città che invece pensa di dover costruire, un’architettura che finisce con il progetto, che si interrompe nel momento in cui viene disegnata. Purtroppo, questa è stata la condizione principale della mia generazione: noi siamo degli architetti che hanno lavorato molto, io ho fatto tanti progetti, e così i miei amici coetanei, e abbiamo invece costruito molto poco rispetto alla quantità di cose che abbiamo progettato. Questo perché la nostra è sempre stata una posizione critica, secondo cui ogni progetto si costruisce sulla critica del reale, e non come diretta emanazione del reale così come si dà. In fondo, questo è il risultato del processo che afferma la differenza tra essenza e apparenza di cui dicevo prima.

Avevo ventinove anni quando hanno pubblicato un mio progetto su Controspazio, quindi, da una parte, ero una specie di giovane speranza, ma, dall’altra, ero l’esempio di una storia che si sarebbe rivelata abbastanza tragica, perché tante delle cose fatte e pensate sono diventate “architettura interrotta”, sono rimaste sulla carta. Si diceva addirittura di fare una grande mostra sull’architettura di carta, la chiamavamo proprio così.

L’UNIVERSITA’

La nostra scelta è stata, subito appena laureati, quella di costruire all’interno della scuola un punto di vista sull’architettura che potesse essere discusso criticamente, che potesse svilupparsi ed essere condiviso. E a questo proposito non posso non raccontare l’esperienza fatta con Giorgio Grassi e Agostino Renna a Pescara.

Giorgio Grassi, Agostino Renna e io, insieme ad altri, abbiamo avviato a Pescara una scuola che per alcuni anni è stata un punto di riferimento abbastanza importante. In quel periodo io e Grassi insegnavamo a Milano, Renna insegnava a Napoli. Ci incontravamo ogni settimana a Pescara dove abbiamo vissuto un’esperienza in realtà senza contraddittorio, un’esperienza in positivo. Per sei o sette anni è stata un’esperienza, io credo, felice. Il libro di Agostino Renna, L’illusione e i cristalli, pubblicato nel 1980, contiene alcuni risultati di quella esperienza ; contiene alcune lezioni, molti progetti fatti con gli studenti, contiene i risultati principali di una scuola che si basava sostanzialmente su due principi. Uno era la volontà di considerare l’architettura una forma della conoscenza, con un atteggiamento fortemente critico nei confronti della realtà, e l’altro di studiare e fare l’architettura sempre ritenendola strettamente connessa ad un contesto e mai come fatto isolato. In questo senso l’Abruzzo, con la sua geografia, il rapporto fra le sue tante piccole città, con il suo paesaggio straordinario, ma soprattutto con la cultura degli studenti che venivano quasi tutti dai piccoli comuni intorno a Pescara, ci ha consentito di vivere un’esperienza straordinaria, che ci ha fatto conoscere un contesto e una realtà nuovi, mettendo alla prova il nostro pensiero.

Si è sviluppata una dialettica interna a noi tre – anche questa per me molto importante e produttiva – dal momento che ci sentivamo uniti in questa esperienza, anche se venivamo da formazioni diverse. Grassi aveva già scritto La costruzione logica dell’architettura, un libro fondamentale per noi in quegli anni (lo è ancora adesso) che testimonia, come diceva Vittorini dell’arte, che l’architettura esiste già nel momento in cui si comincia un progetto, e che ogni progetto si applica su un corpo disciplinare che ha le sue regole, un suo statuto storico che è necessario conoscere.

Dall’altra parte, c’era Agostino Renna, di formazione marxista; non ho mai conosciuto nessuno che avesse una formazione ideologica così forte. Renna ha portato all’interno del nostro dibattito la dimensione collettiva dell’architettura, la sua dimensione civile. Nel corso dell’esperienza di Pescara, Renna ha studiato e approfondito il rapporto dell’architettura con il contesto geografico e la cultura storica abruzzese, ha scritto degli importanti saggi sull’architettura rurale e sul rapporto tra la casa rurale, il suo contesto e la sua storia. Per quel che mi riguarda io stavo cercando di capire i modi in cui l’architettura stabilisce il suo rapporto con la realtà.

Era fondamentale la dialettica tra noi, che si traduceva in una sorta di gara a chi faceva le lezioni più belle, in una speciale complicità con gli studenti che allora, diversamente da adesso, intervenivano con passione nel nostro dibattito. In quegli anni noi eravamo molto giovani; dal 1969 al 1975 avevamo pochi anni più degli studenti. E’ stata un’esperienza entusiasmante; ecco, forse la parola giusta è “entusiasmante”.

GLI STUDI ANALITICI

Dopo l’esperienza di Pescara è iniziato il lavoro di ognuno di noi, ma nella mia formazione è stato cruciale l’approfondimento dello studio della città attraverso un faticoso lavoro di analisi urbana fatto con Giorgio Grassi a Pavia. Abbiamo fatto il rilievo della città storica, un lavoro durato due anni, che è servito a mettere alla prova il punto di vista teorico sul rapporto tra tipologia edilizia e morfologia urbana. Ludwig Hilberseimer sostiene una cosa che ripeto sempre agli studenti, perché la considero importante: che ogni architetto deve conoscere a fondo almeno una città, non solo abitandola o frequentandola, ma deve conoscerla studiandola, analizzandola in tutti i suoi dettagli. Noi abbiamo preso alla lettera questo insegnamento di Hilberseimer e abbiamo studiato Pavia, una città straordinaria, su cui possediamo parecchi documenti, anche se non abbiamo mai avuto la forza di metterli insieme per farne una pubblicazione.

Questo lavoro è servito a capire, almeno dal punto di vista analitico, la necessità del rapporto tra l’architettura ed il contesto in cui l’architettura si colloca; cioè che ogni architettura stabilisce un rapporto tra la sua ragione e la ragione del contesto. E lo si può capire soltanto andandolo a verificare, appunto, in un caso specifico.

Naturalmente questo lavoro insieme ai tanti lavori di analisi urbana fatti in quegli anni ha fatto emergere subito la questione del rapporto tra analisi e progetto. Il mondo dell’architettura si è allora schierato a favore o contro l’analisi urbana, come se vi fosse una sorta di rapporto deduttivo fra l’analisi e il progetto. In realtà, nessuno di noi ha mai pensato di dedurre il progetto di architettura dalla conoscenza del luogo in cui si colloca. Quando Carlo Aymonino, a nome di tutti noi, ha dichiarato che non esiste rapporto tra analisi e progetto, l’ analisi urbana è stata, chissà perché, improvvisamente abbandonata. Oggi, nella scuola è evidente quanto sia costata questa rinuncia. Io cerco sempre di spiegare agli studenti che è assolutamente necessario conoscere i luoghi in cui il progetto si colloca anche se non è possibile alcuna forma di deduzione, alcuna forma di relazione meccanica, fra progetto e contesto. Il progetto stabilisce con il contesto un rapporto critico, si colloca nel contesto con una sua relativa autonomia.

LA TRIENNALE

C’è una fotografia scattata alle 4 di una mattina del settembre del 1973, prima dell’inaugurazione della XV Triennale di Aldo Rossi, una fotografia divertente, in cui al centro si riconosce Aldo Rossi, di fianco ad un uomo barbuto che è Arduino Cantafora, autore del dipinto alle spalle di tutti noi, suggerito da Aldo Rossi e che, in qualche modo, anticipa la Città analoga. Questo dipinto che è diventato un documento storico, ora si trova a Milano, nell’atrio dell’ufficio tecnico del Comune. Rappresenta la vista prospettica di una città costituita da tutte le amate architetture da Aldo Rossi; ci sono architetture di tutte le epoche, dal Pantheon alla Mole Antonelliana, alla città verticale di Hilberseimer, la casa in Michaelerplatz di Adolf Loos, una casa di Giuseppe Terragni: insomma, architetture diverse, di periodi diversi, di autori diversi: la città è costruita dall’architettura. Questo rispecchiava il messaggio della Triennale di Aldo Rossi in un momento molto difficile, perché, nel 1973, c’era chi sosteneva che la città era il risultato di una complessità di fattori tra cui anche l’architettura, che era soltanto uno dei tanti, in realtà poco influente rispetto ai problemi strutturali che in quel momento la affliggevano. Quindi non era possibile pensare, se non poeticamente – con tutto lo scherno che conteneva questa parola – alla città come opera d’arte. Il principale rappresentante di questa forte opposizione alla posizione di Aldo Rossi e alla nostra, che lavoravamo con lui in quel periodo, era Bruno Zevi, che ha battezzato il gruppo – composto appunto allora da Aldo Rossi, da Giorgio Grassi e dai più giovani collaboratori di questa XV Triennale – la “ Tendenza”. E’ un nome che ci ha portato fortuna, perché ci ha fatto conoscere in giro per il mondo. Aldo Rossi non ha mai accettato di essere a capo di una “tendenza” anche se in quella Triennale sosteneva la necessità di una architettura di tendenza. Una architettura di cui fossero chiari gli obiettivi e i metodi per raggiungerli.

La nostra posizione era accusata di storicismo, perché sosteneva l’esistenza di una linea di continuità che unisce le architetture nel tempo (come il dipinto di Cantafora vuole suggerire); mentre Bruno Zevi, in questo non molto lontano da Manfredo Tafuri (come vedete, è un pensiero ricorrente, che ancora oggi esiste), era convinto che l’architettura, in ogni epoca, risorge dalle proprie ceneri con un aspetto nuovo, e si diffonde in ogni epoca nella sua veste rinnovata.

In Teorie e storia dell’architettura, Manfredo Tafuri sostiene che è impossibile paragonare la cattedrale di Laon, con la cappella dei Pazzi, e con il Siemenstadt di Berlino. Sostiene, cioè, che è impossibile paragonare la nostra epoca con il Medioevo, o con il Rinascimento, perché sono tre momenti della storia completamente diversi. Quando Bruno Zevi ha visto il grande dipinto di Cantafora, che era il manifesto della XV Triennale, ha subito attaccato Aldo Rossi accusandolo di storicismo, di pensare che l’architettura possa nascere da se stessa, mentre nasce dalla società che la produce, e che la produce in ogni epoca in modo differente.

Lascio aperto il dilemma. Naturalmente io, anche se ho fatto parte di quel gruppo e non mi sono mai pentito delle scelte fatte, continuo ad insegnare in quella direzione che non ho mai considerato storicista.

Io non ritengo affatto che l’architettura produca se stessa – non ho mai creduto alla partenogenesi in architettura: l’architettura si compie in un felice incontro tra se stessa – perché l’architettura come ho detto esiste ed ha una sua continuità storica – e la società che la produce; l’architettura cambia perché cambia la società che la produce, ma conserva la sua identità e la sua storia, insomma la sua realtà.

Esiste un catalogo-libro, un libro interessante, il primo di una collana diretta da Massimo Scolari, che ha al suo interno alcuni titoli importanti. Questo libro, oltre a contenere una sorta di dichiarazione di principi di Aldo Rossi, contiene anche molti dei progetti esposti alla XV Triennale. Tra questi c’è un disegno, interessante non perché sia un lavoro importante – è una tesi di laurea fatta da alcuni miei studenti – ma perché da quel disegno traspare la dimensione utopica dei progetti esposti in quella Triennale. Si tratta di un progetto urbano collocato nella città storica, nella zona di Porta Venezia, a Milano, che propone un ribaltamento del rapporto tra il costruito e le aree libere, tra i parchi e le aree residenziali, tra gli edifici pubblici e quelli privati, stimolando la discussione su questi rapporti e avanzando una ipotesi sul futuro della città.

La dimensione dell’utopia, in quel periodo, per noi era importante. Utopia e realtà, una questione cruciale allora. E’ inutile ricordare il libro di Ernesto Nathan Rogers intitolato “ L’utopia della realtà”. Utopia della realtà per me è la sostanza di cose sperate di Edoardo Persico. Utopia e realtà, speranza e sostanza sono termini che messi insieme producono movimento, avanzamento, partendo dal reale per vederne l’evoluzione, la trasformazione in una direzione che ancora non si conosce – in questo senso utopica – seguendo un moto in cui la speranza non ha senso senza la sostanza cui si applica e la sostanza senza la speranza rimane materia inerte. La relazione è stretta e inscindibile: ogni progetto si forma su questa relazione, sul movimento fra utopia e realtà, tra sostanza e speranza.

PROFESSIONE ARCHITETTO

L’asilo di Segrate è un progetto del 1972, quindi addirittura antico. L’asilo è stato costruito, ma, purtroppo, in modo diverso dal progetto. Tuttavia, il tema ha generato una lunga e complicata riflessione (non poteva essere diversamente, dal momento che ero all’inizio della mia formazione) su cosa fosse un asilo.

Ho scoperto così che, per affrontare un progetto, bisogna partire dal problema del tema e della sua identità. Infatti, nel progetto di Segrate ci sono due cose ben riconoscibili: c’è un recinto che delimita il luogo dell’asilo, che deve essere un luogo protetto, un luogo per i bambini; e c’è poi un tetto, il secondo elemento, che copre una parte di questa area recintata. A me sembrava che queste due cose, il tetto e il recinto, potessero insieme – e soltanto loro due – definire l’identità dell’asilo. Tutto il resto veniva di conseguenza: la forma, i materiali, il modo di costruzione, e tutto con lo scopo di confermare il principio su cui si fonda il progetto.

Poco tempo dopo, nel 1974, mi sono occupato del progetto di un teatro a Udine. Ero contento di questo progetto perché pensavo di aver trovato una strada per il mio lavoro. Un teatro a prima vista un po’ anomalo, perché molto diverso dal teatro ottocentesco. Alla base di questo progetto, c’è un ragionamento abbastanza profondo, a cui tengo ancora, sempre riguardo al tema. Il bando di concorso chiedeva un edificio che rispondesse ai temi posti dal mondo del teatro. Era un momento in cui anche nel teatro si viveva un periodo di rifondazione, e non a caso uso questa parola che è stata molto importante in quegli anni. Negli anni settanta tutti parlavano di rifondazione, di ricominciamento – un altro termine di Husserl e della fenomenologia.

Gli uomini di teatro erano contrari alla divisione in due parti del teatro, la parte degli spettatori e la parte degli attori. Allora, c’era una compagnia inglese molto importante e famosa, il Living Theatre, che aveva portato nel teatro la cultura della partecipazione, per cui l’azione teatrale si doveva svolgere in un rapporto stretto, addirittura fisico, tra spettatori e attori. In un tale momento di innovazione il problema era progettare un edificio che consentisse le sperimentazioni più diverse, senza perdere – questo è il punto centrale della questione -, anzi trovando un modo per rivelare l’identità del teatro. E in cosa risiede la teatralità di un teatro se non nella contrapposizione di due scene fisse, di due scene che si guardano l’una con l’altra? In fondo il teatro non è altro che guardare se stessi, una rappresentazione di sé, fin dalla tragedia antica.

Così ho fatto il progetto del teatro con due corpi a “C”, uno dentro l’altro ed uno che guarda l’altro, come due scene fisse che si confrontano: una costruita con una parete finestrata e l’altra con una costruzione trilitica; si tratta, peraltro, dei due modi possibili di costruire un fronte architettonico. L’architettura, in questo teatro rappresenta se stessa, con le sue due modalità, la parete finestrata e il sistema travi-pilastri.

Alla fine, il risultato è un grande spazio unico in cui attori, e spettatori, possono stare sia da una parte che dall’altra e muoversi da una parte all’altra. Di volta in volta, l’interno di questo spazio si può allestire nei modi più opportuni: i falegnami, i pittori, gli scenografi allestiranno di volta in volta un luogo che, nel suo impianto tipologico, vuole essere fortemente teatrale.

Il progetto per la Casa dello Studente di Chieti, è del 1976. Un’esperienza importante, fatta con Giorgio Grassi, uno dei tre lavori che abbiamo fatto insieme, con grande piacere, discutendo, ma alla fine trovandoci sempre d’accordo. E’ senz’altro il risultato della nostra esperienza nella scuola di Pescara: stavamo appunto studiando il rapporto tra rurale e urbano nelle città agrarie dell’Abruzzo; partendo da quegli studi, abbiamo disegnato un tratto di strada porticata nella campagna, un tratto di una strada urbana che è il luogo della comunità degli studenti, estraniata, calata in un paesaggio rurale e posta sopra uno zoccolo che fa da basamento.

Il nostro obiettivo era quello di raccontare nel progetto quale fosse la ragione stessa del progetto, il suo punto di partenza e il suo punto di arrivo.

Nel 1978 ho fatto un progetto per Ancona, per il quale ho vinto un premio ma anche questo non è stato realizzato. Si tratta del progetto per una piazza. Anche qui, l’idea era quella di trovare una forma che rendesse esplicito il valore civile della piazza, che portasse con sé il significato di collettività; si è deciso di costruire un grande tetto, una piazza coperta, rappresentativa della collettività del luogo. Essere sotto il tetto, o fuori dal tetto, doveva essere sensibilmente diverso. La selva di pilastri esprime l’idea di moltitudine: strutturalmente, forse servirebbero meno pilastri, ma abbiamo voluto tenere un passo fitto fra i pilastri per rafforzare l’idea di moltitudine: ogni pilastro è una individualità sotto questo grande tetto.

Infine, per rimanere negli anni settanta, nel 1979 ho fatto un progetto urbano, durante la mia breve ma importante esperienza negli Stati Uniti, dove ho incontrato Steven Holl, che era ancora agli inizi della sua carriera, molto giovane e non ancora conosciuto.

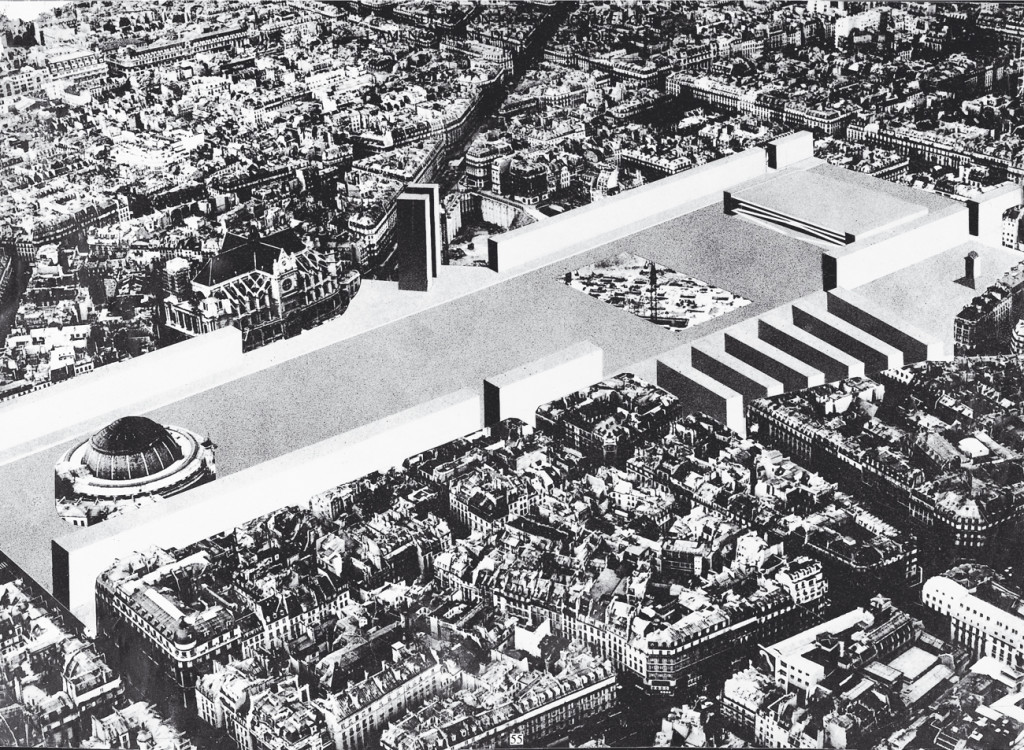

Abbiamo fatto entrambi un progetto per un’area di Parigi. Io ho lavorato con alcuni studenti americani, assolutamente contrari a questo modo di progettare ed al suo risultato. Ma è stato divertente, perché, alla fine del seminario, hanno presentato loro il progetto al pubblico; hanno esordito dichiarando di dissentire dal progetto, di essere stati costretti a farlo e di avere comunque il dovere di raccontarlo. Lo hanno fatto e alla fine, ci sono stati applausi fragorosi, non al progetto, ma agli studenti che lo hanno criticato. Questo progetto per me è ancora importante perché è il primo progetto urbano in cui mi sono misurato con la città storica, con un luogo straordinario come quello delle Halles di Parigi, vicino al Louvre, vicino al Palazzo Reale, vicino alla Senna, al Pont Neuf, in un incrocio nodale di direzioni urbane.

Della città antica abbiamo voluto assumere, e ci sembrava importante farlo, il sistema di relazioni tra i suoi monumenti, dando al luogo una dimensione del tutto nuova: un grande prato centrale, metafora della natura, ha una dimensione che si rapporta con la città di Haussmann, Da questo luogo si scoprono nuove relazioni tra le parti della città circostante, diventa il luogo dei punti di vista della città circostante.

Con l’idea che la piazza nella città storica ha sempre avuto il ruolo di far conoscere la città di cui è parte, di essere il luogo dove la città mostra se stessa, dove la città si rivela.

Antonio Monestiroli (*10.6.1940 – † 8.12.2019)