di Valter Scelsi

Cinque anni sono serviti a Valerio Paolo Mosco per raccogliere ed elaborare in forma di narrazione le vicende vissute da Giuseppe Terragni nei suoi ultimi anni di vita: dal 5 settembre 1939, giorno in cui viene chiamato alle armi nel ruolo di tenente di artiglieria, al 12 luglio 1943, data della morte accidentale e, per molti aspetti, ancora misteriosa. Cinque anni separano l’uscita di Giuseppe Terragni: la guerra, la fine (Forma, 2020) da L’ultima cattedrale, il saggio che Mosco pubblica nel 2015 per Sagep e che descrive la storia dell’ultimo, incompiuto progetto di Terragni, affermando l’idea della guerra come rovina, ma anche della modernità come volontà di pace.

Il lavoro si è svolto sulle fonti, principalmente sui documenti contenuti nell’archivio di famiglia e in collaborazione con il pronipote Attilio Terragni, al quale nel frontespizio viene attribuita la curatela del libro, lungo le tracce di un periodo – gli anni della guerra – ritenuto fino ad oggi residuale rispetto all’opera dell’architetto comasco.

Una delle ipotesi di fondo che sostengono il racconto è che l’astrazione in Terragni sia stata una ricerca aperta, riferibile tanto alla sua incrollabile fede nell’architettura moderna, quanto allo sguardo con il quale egli fotografa l’immensa steppa durante la tragica campagna militare di Russia.

Verifica e, per alcuni aspetti, rende assoluta, liberandola dalle contingenze della sua epoca, l’ispirazione di Terragni. Per mettere a fuoco questa ispirazione si potrebbe tornare, seguendo la narrazione di Mosco, a quella visione di una “architettura vissuta come profezia” che Zevi attribuisce a Terragni.

I fatti raccontati affidano alla tecnica della ricostruzione storica il compito di risarcire i vuoti documentali. Naturalmente, a tanti anni di distanza e in assenza di testimoni il racconto degli anni di guerra di Terragni non può essere la registrazione diretta di un’esperienza concreta, ma è la concreta e accurata stesura di un tessuto per sua natura lacunoso.

Mosco dispone i fatti in uno scenario storico conosciuto, quello della tragica esperienza dell’esercito italiano sul fronte russo, dove il lettore ha, probabilmente almeno una volta nella vita, esercitato il proprio immaginario e dove, tragicamente, la fine è nota. E tuttavia, sull’impianto narrativo che procede verso la propria definizione grazie a una sequenza di scene verosimili, dove l’orrore della guerra si impasta con le riflessioni personali del protagonista sul senso del proprio ruolo, si colloca, e in qualche modo ne determina il collasso e ne costituisce la fine, un frammento astratto e avvolto da una luce di temperatura diversa: il disegno a matita della cattedrale realizzato da Terragni pochi giorni prima della morte. Una chiesa senza nome, senza committente, senza luogo.

Sentirci raccontare di Terragni in divisa, il giovane leone dell’architettura razionale italiana coinvolto nell’ecatombe della propria generazione, apre una domanda: a misurarle in termini interiori, ci appare più lontana l’epoca delle battaglie culturali per l’architettura moderna o quella tragica e disumana della Guerra Mondiale? Certo, molto dipende dal tono del racconto, si potrebbe rispondere, e dal suo contenuto. Quello concentrato e immersivo messo in scena da Mosco descrive un’esistenza fatta di resti, di schegge, a volte di tracce minute, perfino di briciole, e finisce per avvicinarci alla vicenda umana, alla sua dolente trascendenza, seguendola passare attraverso tutte le cifre di disumanità possibili, fino a concludersi in uno scenario domestico, apparentemente innocuo, ma pervaso profondamente dai simboli dall’insensatezza delle cose, dove la distanza che percepiamo diventa improvvisamente minima, si riduce a quasi nulla nell’odore del caffè bruciato nel pentolino lasciato inavvertitamente sul fuoco da Terragni appena prima di morire.

In una lettera dal fronte nell’autunno del ’41, egli scrive di quanto «il maggior dolore che si prova in queste giornate che possono essere senza domani è quello di non avere assaporato tutto il bene e tutto il male della vita». In fondo, è ancora un atto di fiducia che lascia pensare come oltre la guerra, regina di insensatezza, vi possa essere un domani, una vita dove bene e male siano somministrati in maniera umana, sopportabile in fine.

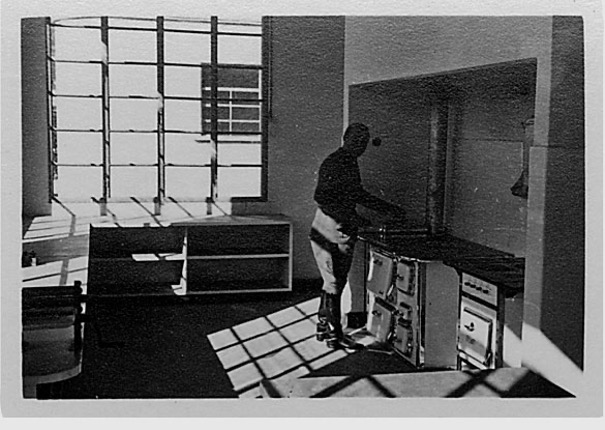

La parabola del conflitto, con quella muta astrazione che le immagini del magnifico corredo iconografico del libro, le foto scattate da Terragni nelle terre di Russia, sembrano suggerire, così come la tragica, involuta e insieme banale, fine dell’architetto, hanno l’effetto di sottrarre Terragni dall’ottica scientifica che porta a inserire l’autore in categorie vaste e generalizzanti (gli architetti del razionalismo italiano, nel caso), riconsegnandogli il ruolo di individuo, non tanto come espressione singolare e isolata di creatività, quanto piuttosto come testimone di quella universale condizione, l’umanità, che permette di mediare l’individuale e il particolare che è in ogni autore.

2 giugno 2021